社内ヘルプデスクとは?役割・メリット・課題とその解決策までわかりやすく解説

パソコンやアプリの問い合わせが1日に何件も舞い込み、業務が中断される

社内からの「ちょっと聞いていい?」に対応しているうちに、自分の仕事が進まない

情シスも兼務しているが、毎日サポート対応に追われている

このような状況が日常的に起きている企業では、IT業務の負担が大きいといえるでしょう。多くの企業では、IT部門や総務がヘルプデスクの役割を兼任しています。

しかし、トラブル発生時の窓口が適切に配置されていなければ、業務の属人化や対応遅延を引き起こす原因になるため注意が必要です。

とはいえ、どのように体制を整えるべきか、担当者の教育やナレッジ共有はどう進めればよいか、悩む方も多いでしょう。

本記事では、社内ヘルプデスクの役割や設置によるメリット、よくある課題とその解決策までを網羅的に解説します。

社内ヘルプデスクとは?

そもそも社内ヘルプデスクにはどのような役割があるのかわからない人も多いでしょう。

ここでは、社内ヘルプデスクの仕事内容や具体的な役割、社内SEとの違いについても解説します。

社内ヘルプデスクはITに関する社内問い合わせをサポートする役割

社内ヘルプデスクは、ITトラブルが発生した際にすぐ相談できる窓口として、従業員の業務を円滑に進めるための役割を担います。

- プリンターがつながらない

- Wi-Fiの速度が遅い

- 業務で使用するアプリケーションの操作方法がわからない

- パスワードのリセット …etc

PCのフリーズやネットワーク接続の不具合、ログインID・パスワードの失念など、トラブル対応は多岐に渡りますが、それぞれに迅速かつ的確な対応が求められます。

問い合わせ件数が多い企業ほど、社内ヘルプデスクの存在価値は高まるでしょう。従業員が円滑に業務を進めるためにも、社内ヘルプデスクは重要な役割を担います。

社内SEと社内ヘルプデスクは役割とスキルが異なる

社内SEと社内ヘルプデスクは混同されがちですが、それぞれの役割は明確に異なります。社内SEはシステム導入やITインフラ整備、IT戦略の立案などを担当するITの専門職です。

一方社内ヘルプデスクは従業員の業務を支える運用・サポートが主な業務になります。

| 比較項目 | 社内SE | 社内ヘルプデスク |

|---|---|---|

| 主な業務 | ・ITインフラ構築 ・システム導入 ・セキュリティ設計 | ・問い合わせ対応 ・障害受付 ・初期設定 |

| 必要なスキル | ・論理的思考能力 ・要件定義力 ・プロジェクトマネジメント | ・コミュニケーションスキル ・マルチタスクスキル ・ITの幅広い知識 |

| 担当範囲 | 組織全体 | 現場社員がメイン |

社内SEとヘルプデスクの違いを確認し、役割分担と情報共有を明確にすることで、IT部門全体の機能が向上するでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

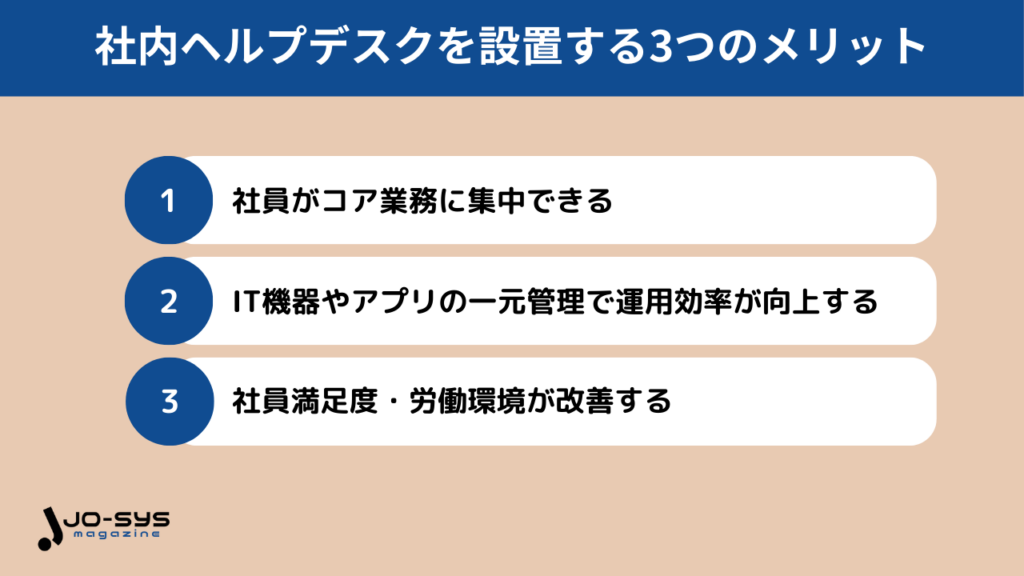

社内ヘルプデスクを設置する3つのメリット

社内ヘルプデスクを設置するメリットは、以下の3つです。

社内ヘルプデスクの導入は、単なるITサポート体制の整備にとどまりません。全社的な業務効率の改善、従業員のストレス軽減、IT資産の適正管理など、さまざまなメリットをもたらします。

ここでは、社内ヘルプデスクを設置するメリットを詳しく見ていきましょう。

社員がコア業務に集中できる

社内ヘルプデスクを設置することで、社員がコア業務に集中できるようになります。

たとえば、経理部門がヘルプデスク対応を兼任していた場合、社内ヘルプデスクを設置すれば対応を任せられるため、月末処理などの経理業務に集中できます。

PCの動作不良やネットワーク障害といった問題が起きても、即座に解決できる仕組みがあれば、業務の中断を最小限に抑えることができます。

IT機器やアプリの一元管理で運用効率が向上する

IT資産管理の窓口を社内ヘルプデスクが担当すれば、IT機器や業務アプリケーションの利用状況が明確になり、社内のIT運用が効率化されます。

各部門でIT機器やアプリの管轄が異なる場合は、更新忘れやライセンスの重複、不要なコストの発生といった問題が起こりやすくなります。

IT資産の管理を一元化すれば、無駄な管理コストや対応ミスを減らせるだけではなく、ほかの部門との連携を強化し、より計画的なIT戦略へとつなげられるでしょう。

社員満足度・労働環境が改善する

PCやプリンターなどに不具合が発生した場合に社内ヘルプデスクが設置されていなければ、従業員は自身で解決する必要があるため、解決までに多くの時間がかかる可能性があります。

ITトラブルに対して相談できる相手がいるだけでも、従業員は安心して業務に取り組めるため、業務へのストレスを軽減できます。

また、社内ヘルプデスクはITトラブル解決のほかにも、社内の労働環境を整備することも業務の一つです。

PCのソフトウェアやライセンスの更新状況を管理したり、最新のセキュリティを適用したりと、適切な整備をおこなうことによって、労働環境の改善につながります。

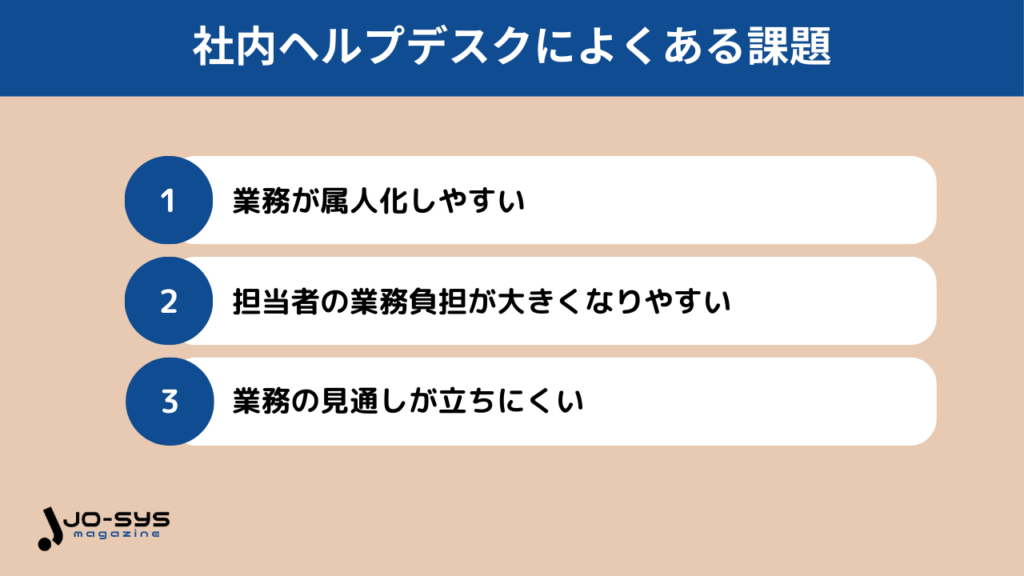

社内ヘルプデスクによくある課題

社内ヘルプデスクによく起こる課題は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。社内ヘルプデスクの課題を事前に確認し、導入後に混乱しないようにしましょう。

業務が属人化しやすい

社内ヘルプデスク業務は、担当者の経験や対応スキルに依存しやすく、属人化しやすい点が課題です。

誰がどのように対応したのかが記録されていないと、担当者が不在になった瞬間に対応方法がわからずに、対応スピードが遅くなるケースも少なくありません。

- FAQやナレッジベースの整備

- 対応マニュアルの整備

- 社内ヘルプデスクのスキルアップ研修

社内ヘルプデスクの属人化を防ぐためには、FAQやナレッジベースを整備したり、スキルアップ研修を実施したりするのがおすすめです。

担当者の業務負担が大きくなりやすい

社内ヘルプデスク業務は、ITトラブルへの対応や初期設定など、日々の業務が多岐にわたるため、担当者の業務負荷が大きくなりやすい特徴があります。

情報システム部門がある企業であれば問題なく対応できますが、別の部署の1〜2人程度が兼任している場合は、非常に負担が大きくなるでしょう。

- 社内FAQやマニュアルの整備

- チャットボットの導入

担当者の業務負担を軽減するためには、社内FAQやマニュアルの整備、チャットボットといった問い合わせ件数を減らす取り組みが重要です。

業務の見通しが立ちにくい

社内ヘルプデスクでは、多くが「いつ」「どんな問い合わせが来るかわからない」状態で稼働しています。

スケジュールを組んでいたとしても業務中に問い合わせが来た場合は、手を止めて対応する必要があります。そのため、自身の業務スケジュールを立てづらい点が課題です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

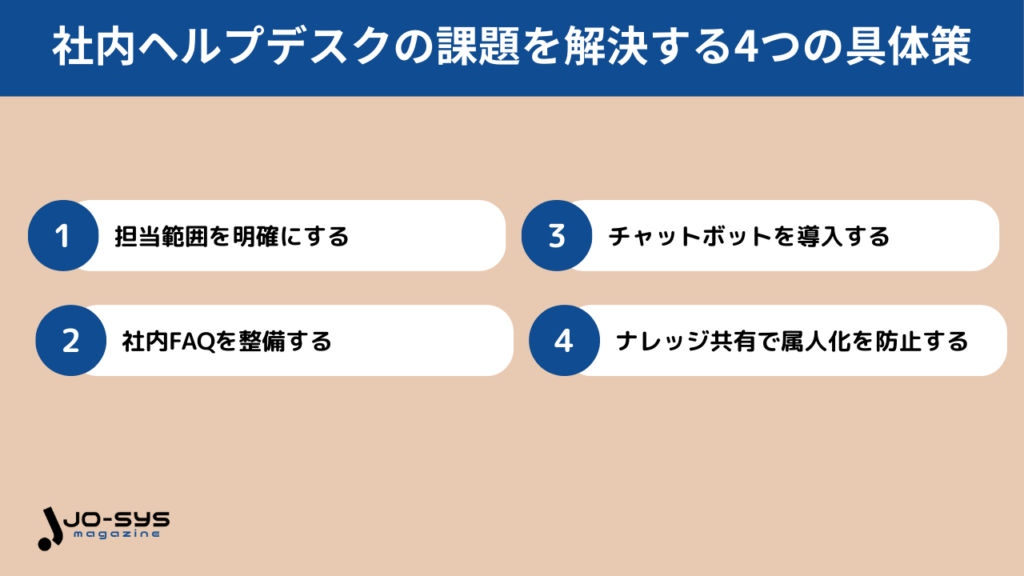

社内ヘルプデスクの課題を解決する4つの具体策

社内ヘルプデスクの課題を解決するためには、以下の4つの対策がおすすめです。

それぞれ詳しく解説します。

スムーズな運用を実現するためにも、社内ヘルプデスクの課題に対する対策を事前に確認しておきましょう。

担当範囲を明確にする

社内ヘルプデスクがすべてのIT関連問い合わせに対応していると、業務負担が大きくなるため、トラブル対応の質が低下する可能性があります。そのため、サポートする範囲・しない範囲を明確にすることが重要です。

- 優先度の高い業務に集中できる

- 担当者による対応のバラつきが減る

- エスカレーションの判断が迅速になる

一人当たりの業務負荷を軽減できるため、質の高いトラブル対応を実現できます。

また、ヘルプデスクのなかでも得意分野ごとに問い合わせ内容の担当を割り当てておくと、スムーズな対応が可能です。

社内FAQを整備する

同じような問い合わせが何度も繰り返されている場合、社内FAQを整備しておけば、社員自身で自己解決できるケースが増え、ヘルプデスクの負担を軽減できます。

- よくあるトラブルを社員自身がすばやく解決できる

- ヘルプデスクの負担が軽減される

- 問い合わせ傾向を分析しやすくなる

FAQはExcelやPDFで作成するのではなく、検索しやすいWebページ形式にして、社内ポータルに掲載するのが理想です。

チャットボットを導入する

社内ヘルプデスクの問い合わせ件数が多く、対応が追いつかない状態が続いている場合には、チャットボットの導入が有効です。

- 簡単な問い合わせに自動対応し、工数を削減

- 24時間稼働で、夜間・休日対応も可能

- 対応履歴のデータが蓄積され、改善に活用できる

特に、何度も問い合わせのある基本的な質問(例:Wi-Fiパスワード、メール設定、プリンター接続方法 など)を自動応答にしておけば、担当者の手間を大幅に削減できます。

ナレッジ共有でノウハウの属人化を防ぐ

問い合わせへの対応履歴やトラブル解決のノウハウをナレッジベースとして蓄積・共有することで、担当者の知識が組織全体の資産として活用できるようになります。

- 誰でも一定レベルの対応が可能になる

- 引き継ぎや教育が容易になる

- 問題発生時に再調査の手間が省ける

ナレッジが共有されれば、属人化の防止だけではなく、対応スピードや品質の標準化につながります。

ナレッジ管理ツールやGoogleドキュメント、Notionなどの情報共有ツールを使えば、情報の蓄積・検索・更新がスムーズにおこなえるためおすすめです。

社内ヘルプデスク担当者の教育には「情シスカレッジ」がおすすめ

- 社内ヘルプデスクに必要な幅広いIT知識・スキルを学習できる

- マイクロラーニングの動画形式で無理なく学習できる

- 身につけた知識を業務に活かして情シスへのスキルアップも目指せる

社内ヘルプデスク担当者の対応品質は、組織全体の業務効率や社員満足度に直結します。しかし、ITの知識が浅いまま現場対応にあたると、トラブルを悪化させてしまうリスクもあります。

そこでおすすめなのが、実務に即したオンライン教育を提供する情シスカレッジです。

情シスカレッジでは、ITの基礎からセキュリティ、クラウド、PCトラブル対応まで、社内ヘルプデスクに必要なスキルをマイクロラーニング形式で学べます。

数分単位の動画コンテンツで構成されており、スキマ時間でも効率よく学習できるのが特長です。

研修を通じて社内ヘルプデスクとしての対応力やITスキルが強化されれば、情シスへのスキルアップも可能です。

トラブル対応の品質を向上させたい企業や、ITスキルを強化したいと考えている人は、ぜひ情シスカレッジを利用してみてください。

\ 社内ヘルプデスクに必要な知識を動画で無理なく学べる /

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

社内ヘルプデスクに関するよくある質問

社内ヘルプデスクに向いている人の特徴はありますか?

社内ヘルプデスクに向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 相手の立場で物事を考えられる

- 丁寧な言葉遣いや対応ができる

- 急なトラブルにも落ち着いて対処できる

- 基本的なITリテラシーがある

- 変化を前向きに捉え、学ぶ姿勢がある

たとえば、パソコンが動かなくて焦っている社員に対し、冷静に状況を確認して相手の立場に寄り添ってサポートできる人は適性が高いでしょう。

情シスと社内ヘルプデスクの違いは?

社内ヘルプデスクの業務内容は主に社内の問い合わせ対応です。

一方で情シスは、社内のシステム開発やITインフラ構築、情報セキュリティまで幅広く担当するほか、ヘルプデスクも業務の一環でおこないます。

まとめ | 社内ヘルプデスクの設置で業務効率と社員満足度を同時に高めよう

社内ヘルプデスクは、社員のITトラブルを迅速に解決し、業務を円滑に進める役割を担います。

問い合わせ対応にとどまらず、IT資産の一元管理、社内ナレッジの共有、社員満足度の向上まで幅広く対応します。

一方で、属人化・業務負担が大きい・ナレッジ不足といった課題も存在するため、うまく運用するにはFAQやチャットボットの整備といった対策が必要です。

また、対応品質を高めたい場合は、社内ヘルプデスク担当者の教育も重要です。

IT初心者でも安心して学べる「情シスカレッジ」を活用することで、知識と対応力を効率よく育成できます。

社内ヘルプデスクを設置し、社内の生産性向上と従業員満足度の向上につなげましょう。

\ 社内ヘルプデスクに必要な知識を動画で無理なく学べる /

.jpg)