オンプレミスとクラウドの違いは?メリット・デメリットと選び方をわかりやすく解説

社内システムを見直すよう指示されたが、オンプレミスとクラウドの違いがよくわからない

導入するならどちらが本当に自社に合っているのか判断できない

セキュリティやコストの面でも慎重に検討したい

企業のITインフラ整備において、オンプレミスかクラウドかを選択する際に、自社に適しているのがどちらなのかわからないと悩みを抱える人も多いでしょう。

オンプレミスとクラウドの違いを理解しないまま導入を進めると、思わぬトラブルや無駄なコストが発生する可能性があります。

この記事では、オンプレミスとクラウドの違いやそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

オンプレミスとクラウドの違い

まずは、オンプレミスとクラウドの違いについて解説します。

オンプレミスは自社でサーバーを保有・管理する形態

オンプレミスは、自社内にサーバーやネットワーク機器を設置し、運用管理まで一貫して自社が担う形態です。

- 自社でサーバーやネットワーク機器を用意する

- コストが高額

- カスタマイズ性に優れている

サーバールームや電源・空調設備など、物理的なインフラの整備が必要になるため、初期投資は高額になりやすい傾向があります。

しかし、自社独自の要件に合わせてシステム設計できるため、セキュリティポリシーやカスタマイズも柔軟に対応可能です。

クラウドは外部のサービスを利用する形態で柔軟性が高い

クラウドは、自社で物理的なサーバーを持たず、外部ベンダーが提供するクラウドサービスをインターネット経由で利用する形態です。

- 外部ベンダーが提供するサービスをインターネット経由で利用する

- 必要なリソースを必要なタイミングで利用できる

- 初期費用を抑えられる

代表的なクラウドサービスには、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)などがあります。

クラウドは、必要なリソースを必要なタイミングで利用できる点が大きなメリットです。

また、設備投資が不要なため、初期費用を抑えてスピーディに導入可能です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

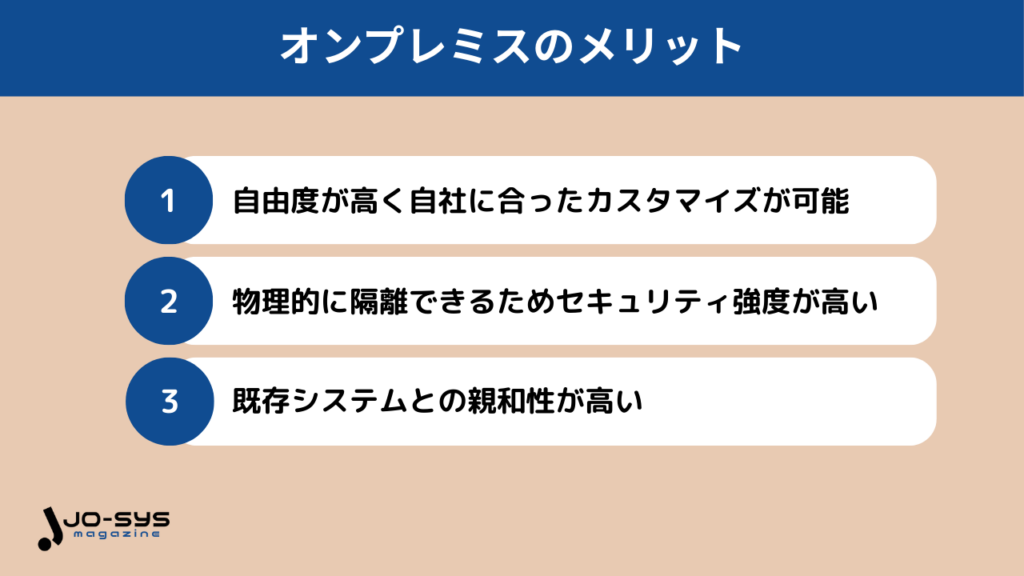

オンプレミスのメリット

オンプレミスのメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

自由度が高く自社の業務に合わせてカスタマイズ可能

オンプレミスは、サーバーやネットワークなどを自社で準備するため、自由度が高くカスタマイズ性に優れています。

クラウドでは実現しづらい高度な制御や複雑な連携も、オンプレミスであれば柔軟に対応可能です。

- 業務フローに沿った専用アプリの構築

- 独自データベース設計や業界特有の要件対応

- 古い基幹システムとの密接な連携

- 独自UIや管理画面の設計

自社に最適な環境を整えやすい点が、オンプレミスの強みといえるでしょう。クラウドに比べてテンプレートや制限がないため、仕様変更にも迅速に対応しやすいのもメリットになります。

物理的に隔離できるためセキュリティ強度が高い

情報漏えいやサイバー攻撃が経営リスクになる時代では、社内ネットワークのみに接続された閉域環境を構築できる点は、メリットが大きいでしょう。

- 外部からの不正アクセス

- クラウドアカウントの乗っ取り

- ベンダー依存による設定ミスのリスク

また、セキュリティポリシーを自社独自で設計・実装・監査できるため、高度なセキュリティ対策を実現できる点も特徴の一つです。

クラウドとオンプレミスのセキュリティ運用比較

| 項目 | オンプレミス | クラウド |

|---|---|---|

| セキュリティ管理主体 | 自社 | ベンダーとの共同管理 |

| ネットワークの制御範囲 | 自社ネットワークで 完全に遮断可能 | インターネット経由で アクセスが必要 |

| 外部攻撃リスク | 低い | 攻撃対象になる可能性あり |

| 法規制・社内監査への対応力 | 自社判断で即時対応可能 | ベンダー制約により柔軟性が低い場合あり |

既存システムとの親和性が高い

オンプレミス環境は、既存システムや社内ネットワークとの連携がスムーズにおこなえるという大きな利点があります。

長年使ってきた基幹システムやオンプレミス向けに構築された独自ソフトウェアとの相性が良く、互換性トラブルを避けやすくなります。

クラウドの場合は既存システムを無理に移行しようとすると、再構築コストや移行時のトラブルが発生しやすくなるでしょう。

オンプレミスは既存の資産を最大限に活用しながら、安定したIT活用が可能です。

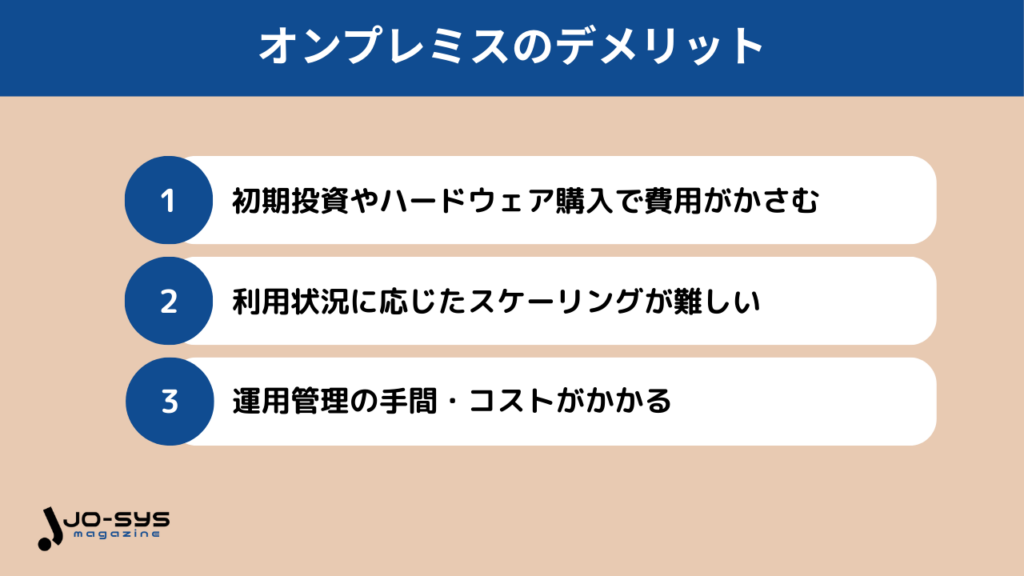

オンプレミスのデメリット

オンプレミスのデメリットは、以下のとおりです。

オンプレミスは柔軟性や安定性に優れる一方で、コスト・運用負荷・拡張性の面で明確な課題を抱えています。

ここでは、オンプレミスのデメリットについて解説します。

初期投資やハードウェア購入でコストがかさむ

オンプレミスは、コストの高さがデメリットです。

- サーバー・ストレージなどのハードウェア購入費

- UPSや空調などの設備構築費

- ネットワークやセキュリティ環境の設計・構築費

- システム導入・試験・運用教育にかかる人件費

- 導入ベンダーへの支払い費用(SI費など)

サーバー・ストレージ・ネットワーク機器に加え、電源設備や冷却システム、設置スペースの整備まで必要になるため、数百万円〜数千万円の出費が発生するケースもあります。

また、単なる機器購入にとどまらず、導入に伴う設計・構築・試験・教育コストも含めると、オンプレミスの負担は非常に大きくなります。

利用状況に応じたスケーリングが難しい

オンプレミスは一度構築すると、需要変動に合わせて柔軟に拡張・縮小するのが難しい課題があります。

| 項目 | オンプレミス | クラウド |

|---|---|---|

| 拡張にかかる期間 | 数日〜数週間 | 数分〜数時間 |

| 拡張の柔軟性 | 低い | 高い |

新たにサーバーを追加するには調達・設定・設置といった工程が必要で、最低でも数日〜数週間のリードタイムがかかります。

クラウドの場合はボタン1つででCPU・メモリ・ストレージを増減でき、数分単位でスケール調整が可能です。

運用管理の手間・コストがかかる

オンプレミス環境では、システムが動作し続ける限り、日常的な運用・保守作業が必須となります。

- サーバーの稼働監視と障害対応

- セキュリティアップデート・パッチの適用

- バックアップ運用と定期的なリストア検証

- ハードウェアの保守契約・部品交換

- OSやアプリのバージョン管理

ハードウェアの監視、ソフトウェアの更新、セキュリティパッチの適用、障害時の対応など、すべて自社の責任でおこなわなければなりません。

オンプレミスの運用には専門知識を持つ人材と時間が必要になるため、リソースに余裕のない企業にとっては、負担となりやすいでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

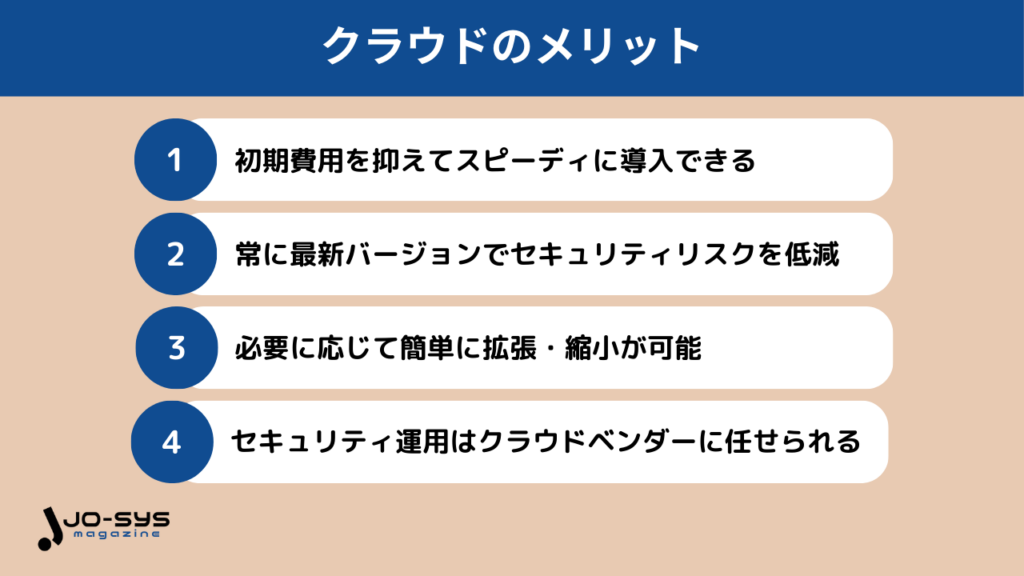

クラウドのメリット

クラウドを導入するメリットは、以下のとおりです。

クラウドにはオンプレミスと比較して、初期費用の安さ・導入スピード・柔軟なスケーラビリティ・セキュリティ管理の負担軽減など、多くのメリットがあります。

ここでは、クラウドの具体的なメリットについて詳しく確認しましょう。

初期費用を抑えてスピーディに導入できる

クラウドは、初期費用を抑えてスピーディに導入できる点が大きなメリットです。

オンプレミスのように高額なハードウェアを購入する必要がなく、申込後すぐにサービスを利用開始できます。

初期費用についても、サーバーやライセンスの一括購入が不要なため、月額課金や従量制によって予算の柔軟なコントロールが可能です。

常に最新バージョンでセキュリティリスクを低減

ベンダーが提供するクラウドでは、ソフトウェアのアップデートやインフラの管理を提供側でおこないます。

オンプレミスのように自社でパッチを当てたり、バージョンアップのタイミングを見計らったりする必要がありません。

- OSのセキュリティパッチ適用

- 管理ソフトのアップデート

- バグ修正・脆弱性対応

セキュリティ対策にかかるコストを削減できるため、人的リソースに余裕のない企業におすすめです。

必要に応じて簡単に拡張・縮小が可能

クラウド環境では、ビジネスの成長や変化に合わせて柔軟にリソースの拡大や縮小が可能です。

CPU・メモリ・ストレージといったリソースを、数クリックで即座に追加・削減できるため、システム構成を常に最適化できます。

- ECサイトの繁忙期に合わせてサーバーを増強

- 短期プロジェクトの終了に伴いリソースを削減

- 新規拠点や海外展開でアクセスが急増

- PoC(概念実証)環境の一時的な立ち上げ

クラウドの多くは従量課金制を採用しており、利用した分だけ費用が発生するため、余剰コストが発生しにくいのも大きな魅力です。

セキュリティ運用はクラウドベンダーに任せられる

クラウド環境では、インフラのセキュリティ運用や監視の多くをクラウドベンダーが担うため、自社での負担が大幅に軽減されます。

- WAF(Webアプリケーションファイアウォール)

- DDoS攻撃対策・自動検知システム

- 異常アクセスのログ監視と通知

- データの自動バックアップと暗号化

- マルチファクタ認証(MFA)によるログイン強化

オンプレミスでは、自社でおこなう必要のあるセキュリティ対策をクラウドではセキュリティベンダー側に任せることができます。

セキュリティ対策には専門知識・スキルも求められるため、人的リソースに余裕のない中小企業やベンチャー企業におすすめといえるでしょう。

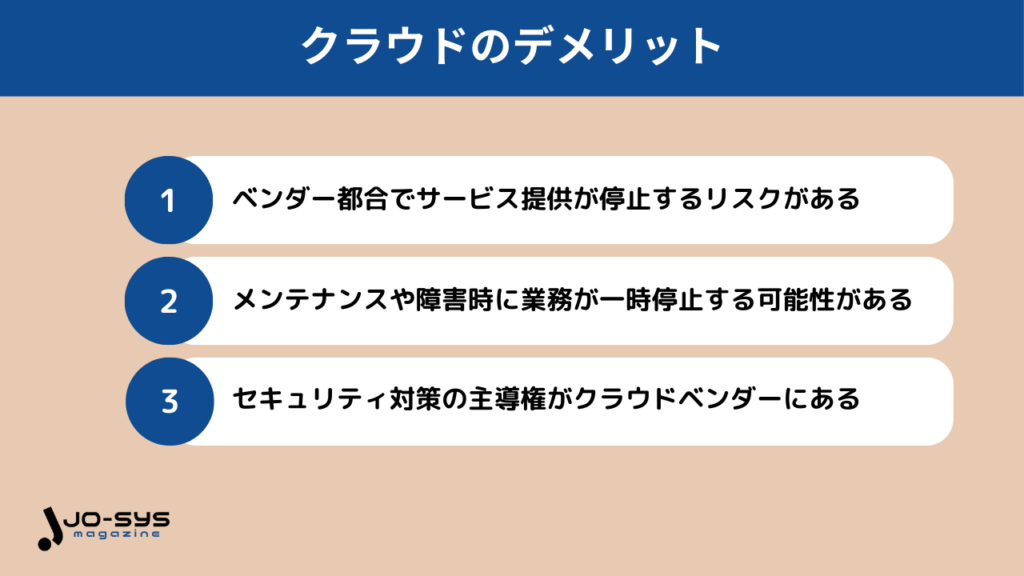

クラウドのデメリット

クラウドのデメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。クラウドのデメリットも確認し、オンプレミスとクラウドのどちらが適しているかどうか判断するようにしましょう。

ベンダー都合でサービス提供が停止するリスクがある

クラウドはベンダー都合でサービス提供が停止するリスクがあります。クラウドはインフラ基盤の構築や運用・保守がベンダーに依存しています。

そのため、ベンダー側の都合や経営判断によってサービスが停止・終了するリスクがゼロではありません。

メンテナンスや障害時に業務が一時停止する可能性がある

クラウドは便利ですがベンダーに依存しているため、メンテナンスや障害発生時にサービスを一時的に利用できなくなるケースも存在します。

突発的にサービスが停止した場合、復旧対応の目処が立ちにくく、業務が停止するリスクがあります。

特に24時間365日体制で業務をおこなう企業や、リアルタイム性が求められる業界では、クラウドの停止によるリスクは高いといえるでしょう。

セキュリティ対策の主導権がクラウドベンダーにある

クラウドは基本的に、インフラ部分のセキュリティ対策や脆弱性の修正をベンダーが対応します。

そのため、自社の運用負担が軽くなる一方で、セキュリティ運用の主導権を完全に持つことができないデメリットもあります。

ベンダーの設計や対応速度に依存するため、企業ごとのポリシーやガバナンス要件に適したセキュリティ対策が難しいケースもあるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

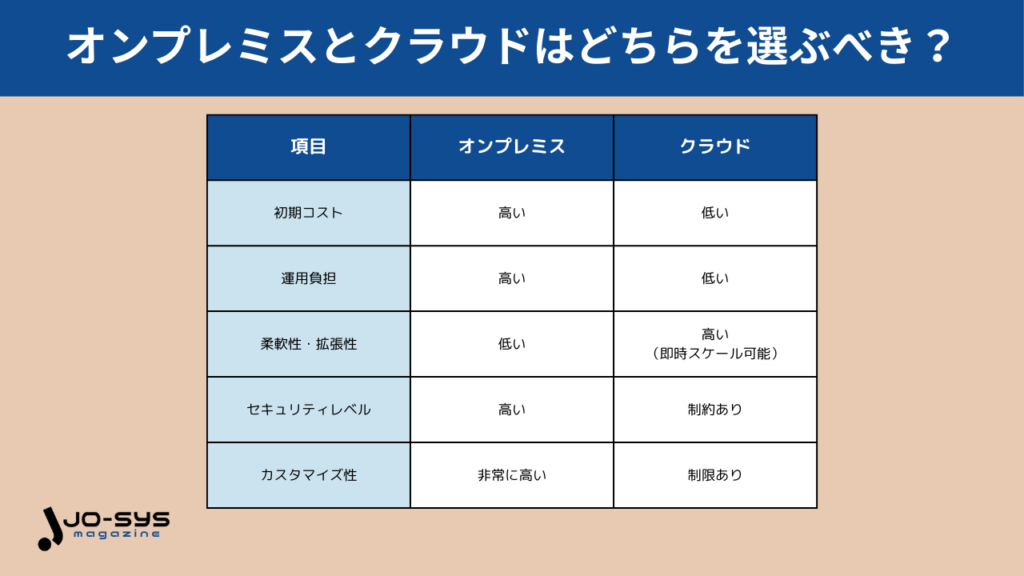

オンプレミスとクラウドはどちらを選ぶべき?

オンプレミスとクラウドは、単純に「新しい方が良い」「コストが安い方が良い」などの視点で選択するのは危険です。

自社の業務内容・システム要件・セキュリティポリシー・IT体制など、複数の観点から総合的に判断することが重要です。

まずは、自社に求められる要件を明確にし、オンプレミスとクラウドのどちらが適しているか見極めるようにしましょう。

高いカスタマイズ性やデータ管理が必要ならオンプレミスが向いている

業務要件が複雑で、システムに対する柔軟な設計・制御が求められる場合はオンプレミスがおすすめです。

- 独自仕様の業務システムとの連携が必須

- 業界特有のルールに対応した画面・機能の開発が必要

- システム基盤そのものを自社で制御したい

- 顧客データを外部に預けたくない、または社内監査が厳しい

クラウドでは提供されない細かな機能や物理的なネットワーク構成なども含めて、自由にカスタマイズできる点がオンプレミスの特徴です。

セキュリティ対策も自社のポリシーに合わせられるため、医療や金融など特に情報管理が重視されるような業界に適しています。

コストと柔軟性を重視するならクラウドが最適

システム導入や運用にかかるコストを抑え、必要に応じてスピーディに環境を拡張・縮小したい企業には、クラウドが最適です。

従量課金制や月額制であるため、オンプレミスのようにサーバーやネットワーク機器などを用意する必要がなく、初期導入コストを削減できます。

- 限られた予算で小規模に始めたいスタートアップ

- 新規サービスを素早く市場投入したい場合

- 需要の変動が大きく、リソースを調整したい場面

- インフラ管理を極力アウトソースしたいとき

クラウドは、小さくはじめて必要に応じて成長に合わせて拡張したいと考えている企業におすすめの形態です。

オンプレミスとクラウドの違いに関するよくある質問

オンプレミスは時代遅れですか?

クラウドが主流となった現在では「オンプレミスはもう古いのでは?」と感じる方も少なくありません。

しかし、実際には多くの企業がオンプレミスを活用しています。

より高度なセキュリティが必要な場合や自社の業務・ユーザー数などによっては、オンプレミスの方が適しているケースもあります。

ハイブリッドクラウドとは?

ハイブリッドクラウドとは、オンプレミスとクラウドを組み合わせて利用するインフラ構成です。

- セキュリティと柔軟性の両立が可能

- クラウド移行のリスクを分散できる

- 段階的なシステム移行が実現しやすい

- 可用性や災害対策の設計にも柔軟性を持てる

オンプレミスのカスタマイズ性の高さとクラウドの手軽さを組み合わせられるため、より柔軟なシステム構築・運用が可能になります。

また、オンプレミスからの移行を少しずつ進めたいと考えている企業にも、おすすめの構成といえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | オンプレミスとクラウドの違いを理解して、自社に最適なインフラを選ぼう

オンプレミスとクラウドは、自社の目的・業務要件・セキュリティポリシー・予算・運用体制に合った洗濯をすることが重要です。

オンプレミスには「高いカスタマイズ性」「強固なセキュリティ」「既存資産との親和性」といった強みがあります。

一方でクラウドは「低コストでの導入」「スピーディな運用開始」「高い拡張性」「自動アップデートによるセキュリティ担保」といったメリットがあります。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、2つの形態の違いをよく確認し、自社に最適なインフラを選ぶようにしましょう。

.jpg)