SaaS・PaaS・IaaSの違いとは?特徴・代表サービスまでわかりやすく解説

クラウドサービスを導入したいけれど、SaaS・PaaS・IaaSの違いがよく分からない

自社に最適なクラウド形態を選びたいが、比較ポイントがいまい

なんとなく使っているけど、今後のIT戦略に活かすために基礎から理解したい

このような悩みを抱えるIT担当者や経営者は多いです。実際に導入形態を誤ることで「運用コストが膨らんだ」「思ったように活用できなかった」といった事例も少なくありません。

この記事では、クラウドの基本構造であるSaaS・PaaS・IaaSの違いや特徴を、導入目的・カスタマイズ性・コストなどの観点から徹底解説します。

具体的な代表サービスや向いている企業規模についても解説します。

SaaSは「すぐに使えるソフトウェア」を提供するサービス

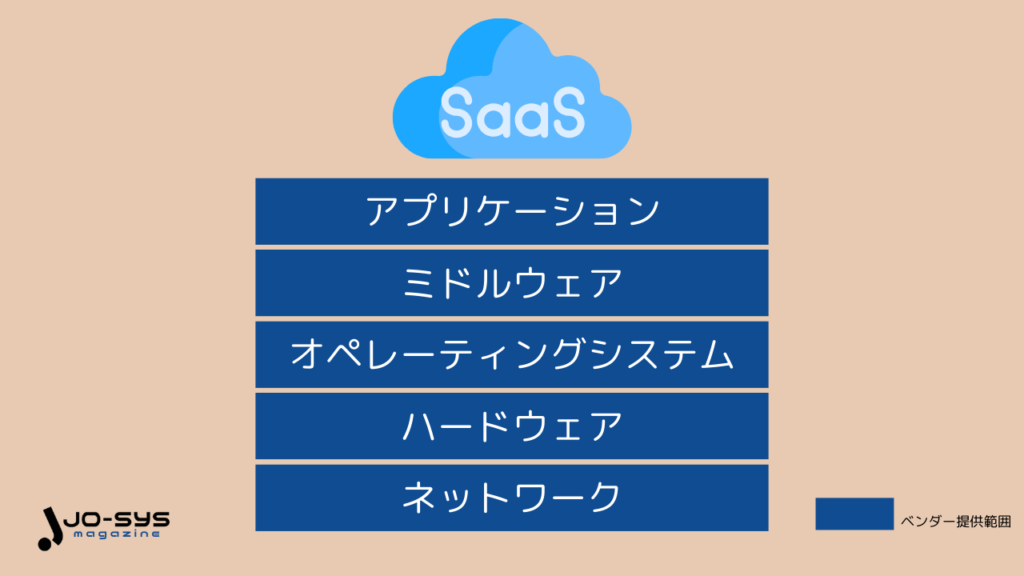

SaaS(Software as a Service)は、クラウド上で提供されるソフトウェアを、インターネット経由で利用できるサービス形態です。

- インターネット経由でクラウド上のソフトウェアを利用できる

- 自社でサーバーやネットワークを構築する必要がない

- メンテナンスをベンダーに任せられる

ユーザーはアプリケーションを自社のサーバーにインストールする必要がなく、すぐに使い始めることができます。

導入の手軽さやメンテナンス不要という点で、あらゆる業種・規模の企業に適しており、特に業務効率化やリモートワークの推進に効果を発揮します。

SaaSの利用用途

SaaSは、すでに構築されたサービスを利用するため、明確な課題を解決する際に利用されます。

- チーム内のコミュニケーション(Slack、Chatwork)

- スケジュール・タスク管理(Googleカレンダー、Trello)

- 顧客管理(Salesforce、HubSpot)

- 経費精算・会計処理(マネーフォワード、freee)

たとえば、発注書や請求書などを普段はExcelで作成・管理しており、多くの工数がかかっている場合はfreeeのような会計ソフトを活用すると効率化できます。

代表的なSaaSサービス

代表的なSaaSサービスは、以下のとおりです。

| サービス名 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| Google Workspace | 文書作成・表計算・共有 | 同時編集やクラウド保存が可能でチーム利用に最適 |

| Salesforce | 顧客管理(CRM) | カスタマイズ性が高く大企業にも対応可能 |

| Chatwork | 社内コミュニケーション | 日本語UIで導入がしやすく中小企業に人気 |

| Zoom | オンライン会議・ウェビナー | 高画質・高音質で安定した通信環境を実現 |

用途ごとに多くのSaaSが存在するため、業務効率化の際にも導入しやすいといえるでしょう。

特に、Google WorkspaceやMicrosft365などのグループウェアは多くの企業で利用されています。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

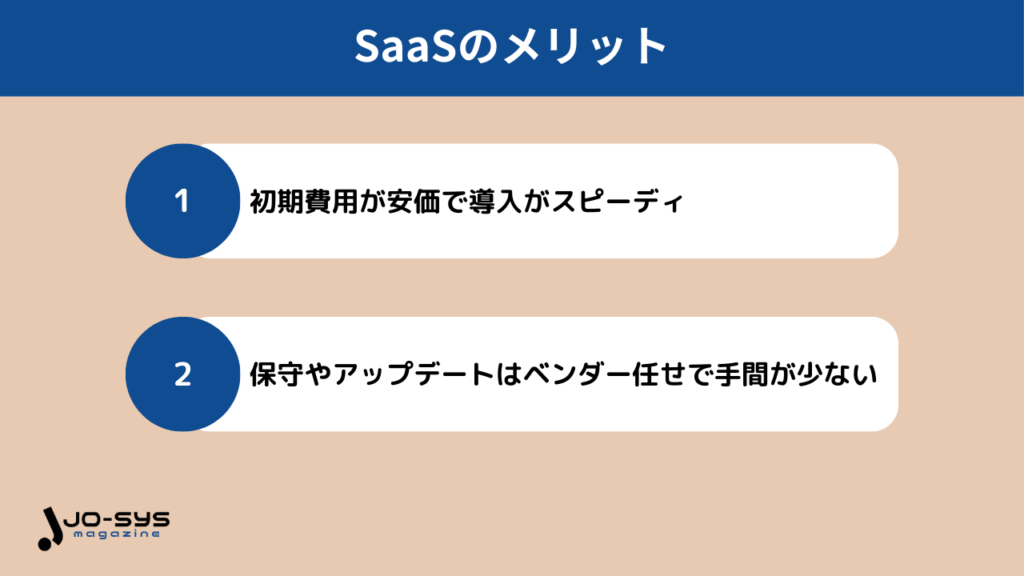

SaaSのメリット

SaaSのメリットは、以下のとおりです。

SaaSには、導入のしやすさ・運用の手軽さ・コストパフォーマンスの高さといった多くの利点があります。ここでは、SaaSのメリットを解説します。

初期費用が安価で導入がスピーディ

SaaSはソフトウェアの購入やサーバー構築といった初期投資が不要です。インターネットとアカウントがあれば利用できるため、オンプレミスと比較すると初期費用が安価かつスピーディな導入が可能です。

たとえば、勤怠管理や経費精算などの業務ツールを選ぶ際、従来は社内にサーバーを設置し、数週間かけてシステム設定・研修をおこなう必要がありました。

しかしSaaSであれば、最短即日から利用可能です。

導入のスピード感に加えて、次のように料金体系の柔軟性が高い点もメリットです。

- 月額制・ユーザー単位の課金(例:Google Workspace)

- フリープランあり(例:Trello、Notion)

- トライアルありで導入前に試せる(例:Salesforce)

コスト・時間のリスクを最小限に抑えたい企業は、SaaSの利用がおすすめといえるでしょう。

保守やアップデートはベンダー任せで手間が少ない

SaaSは、導入後の保守・アップデートをすべて提供元のベンダーが担います。利用者は常に最新バージョンの機能を利用できるため、セキュリティリスクを低減しながら業務に集中できます。

たとえば、ウイルス対策ソフトや会計ソフトをオンプレミスで運用する場合、バージョンアップや法改正への対応が必要です。

しかしSaaSであれば、ベンダーが自動的に対応してくれるため、ユーザー側は何も意識することなく常に最適な状態でソフトを利用できます。

保守やアップデートの手間をかけたくない場合は、SaaSがおすすめです。

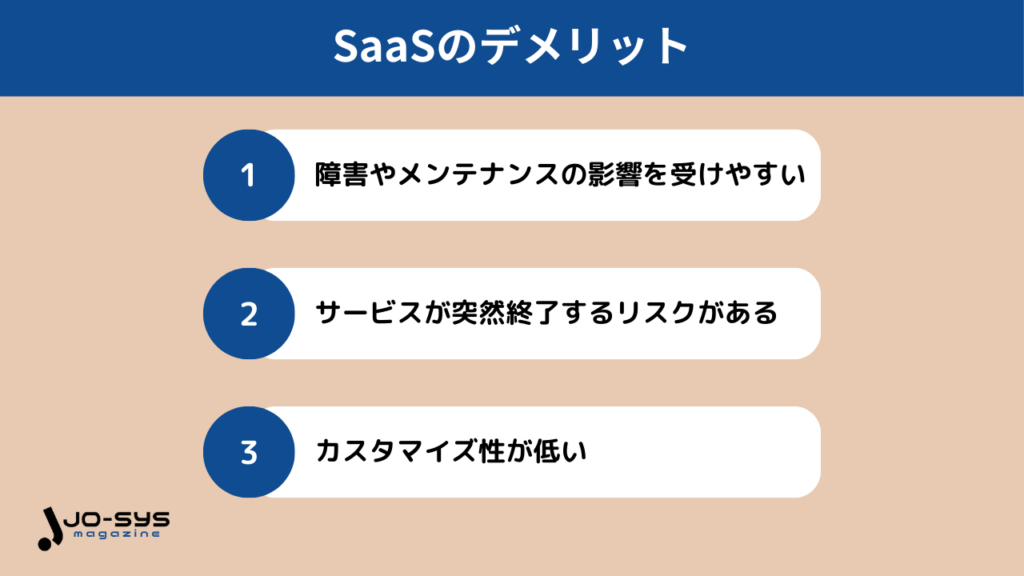

SaaSのデメリット

SaaSのデメリットは、以下のとおりです。

さまざまなメリットがあるSaaSですが、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、SaaSのデメリットを3つ解説します。

障害やメンテナンスの影響を受けやすい

SaaSはインターネットを介してサービスを利用するため、提供元のサーバー障害やネットワークトラブルの影響を直接受けます。

たとえば、Google Workspaceが障害を起こした場合、社内のメール・カレンダー・ドキュメントといった主要業務が一時的にストップしてしまいます。

自社のサーバーで運用している場合であれば復旧作業を自らおこなうこともできますが、SaaSでは提供元の復旧を待つしかありません。

サービスが突然終了するリスクがある

SaaSはベンダー主導で運営されているため、事業戦略の変更によってサービスが終了・統合される可能性があります。

多くの中小企業にとって、いきなりサービスが終了するリスクは非常に大きいといえるでしょう。

- 代替サービスをあらかじめ調査・比較しておく

- データの連携が可能か確認しておく

SaaSを利用する際は、事前に代替サービスを調査しておくなど、終了時に備えておくことも重要です。

自社仕様に合わせた柔軟なカスタマイズが難しい

SaaSはあらかじめ決められた機能・UIをベースに提供されるため、企業ごとの細かい業務フローや独自要件に完全に合わせた設計は困難です。

自社に合わせたカスタマイズをおこないたい場合、対応範囲はベンダーが提供するオプションやAPI連携に限られます。

たとえば、社内の特殊な承認フローや複数部門間の連携処理などをSaaS上で実現したい場合、そもそもその機能が実装されていなかったり、回避策として外部ツールとの連携を強いられたりするケースもあります。

SaaSは利便性が高いですが、自由度の低さが足を引っ張る場合は、PaaSやIaaSなどの導入も検討するべきです。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

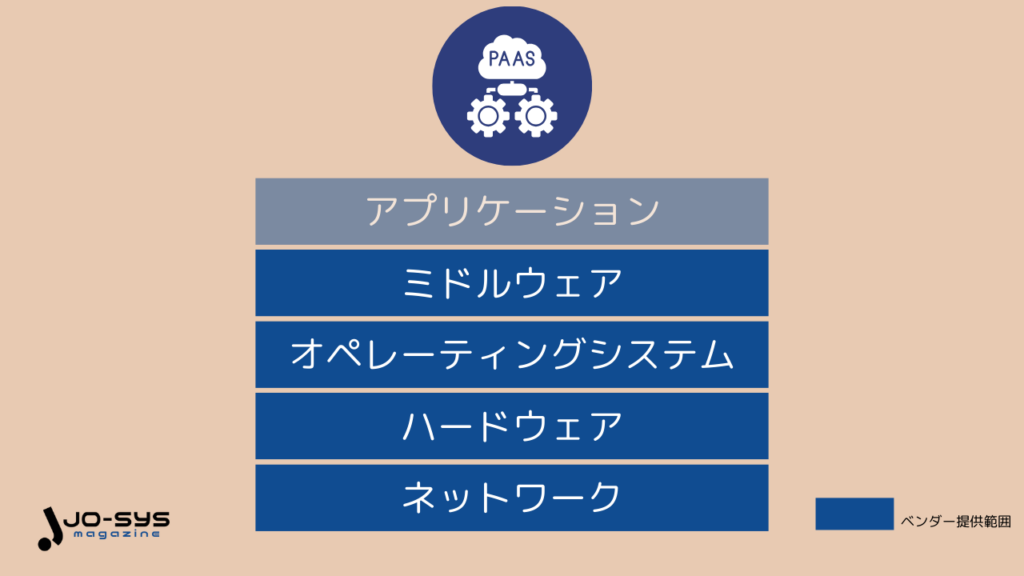

PaaSは開発者向けの「プラットフォーム」を提供するサービス

PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発に必要な環境一式をクラウド上で提供するサービスです。

- アプリケーション開発に必要な環境一式をクラウド上で提供するサービス

- スピーディに開発できる

- SaaSより自由度が高い

開発言語やライブラリ、実行環境、データベースなどがあらかじめセットになっており、開発者はインフラの構築を意識せずにコードを書くことに集中できます。

従来は、アプリ開発の前にサーバー構築・OS設定・データベース設計など多くの準備が必要でしたが、PaaSを使えばこうした工程をすべて省略できます。

開発速度を重視する企業や人的リソースが限られている企業は、PaaSの利用がおすすめです。

PaaSの利用用途

PaaSは、主に開発者がアプリケーションを構築・実行・管理するための基盤として利用されます。インフラ構築の手間を省き、即座に開発をスタートできるため、スピードと効率を求める現場に最適です。

- Webアプリケーションの開発・運用

- モバイルアプリのバックエンド構築

- データベースの設計と自動スケーリング

たとえば、スタートアップが自社サービスを迅速にリリースしたい場合、環境構築の時間を削減できるため、より迅速にテスト・リリースまで持ち込むことができます。

エンジニアのリソースを開発に集中させ、開発コストを抑えたい場合は、PaaSがおすすめです。

代表的なPaaSサービス

代表的なPaaSサービスは、以下のとおりです。

- Google App Engine

- Amazon Web Services

- Microsoft Azure

Google App EngineやAmazon Web Services、Microsoft Azureは世界3大クラウドとされており、多くの企業で活用されています。

また、専門知識不要でアプリ制作をおこなえるKintoneや操作性に優れたSalesforce PlatformなどもPaaSです。

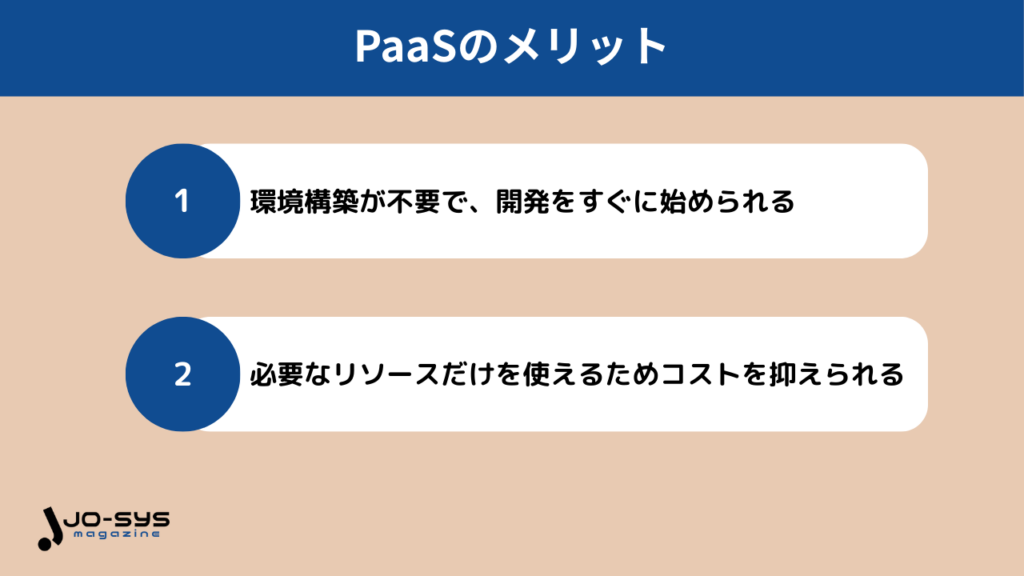

PaaSのメリット

PaaSのメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。PaaSのメリットを確認し、自社に向いている形態が何か判断する際に役立てましょう。

環境構築が不要で、開発をすぐに始められる

PaaSは開発環境構築をゼロから構築する必要がありません。

OSのインストール、ミドルウェアの導入、データベースの設定など、通常は数日かかるセットアップ作業が不要なため、ログインすれば即座に開発を開始できます。

環境構築に時間をかけず、アプリ開発にリソースを集中させたい場合は、PaaSがおすすめです。

必要なリソースだけを使えるためコストを抑えられる

PaaSは、自社でアプリケーション開発する際に必要なインフラ設備やサーバーなどのハードウェア構築、バックアップ体制などを安価に済ませることができます。

従量課金制を採用している場合が多く、使った分だけ料金が発生する仕組みとなっており、初期投資を抑えつつ無駄のない運用が可能です。

たとえば、キャンペーン期間だけ一時的にアクセス数が増加するようなサービスでは、常に最大リソースを確保しておく必要がなく、無駄なコストを抑えられるでしょう。

必要なときに、必要なだけ使える仕組みは、コスト面でもスピード面でも大きなメリットとなります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

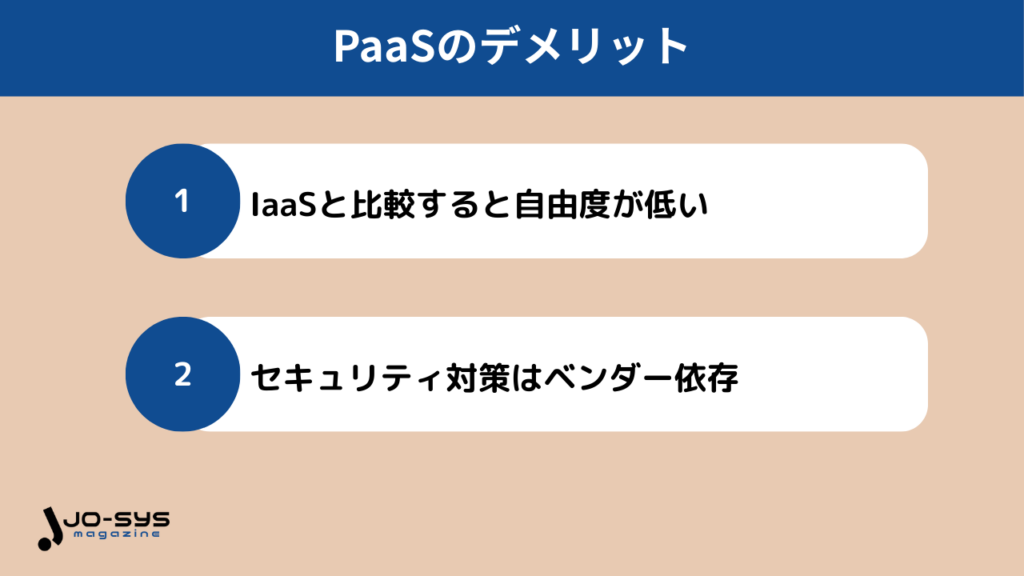

PaaSのデメリット

PaaSのデメリットは、以下のとおりです。

多くのメリットがあるPaaSですが、導入前に注意しておくべきデメリットも存在します。ここでは、PaaSのデメリットを解説します。

IaaSと比較すると自由度が低い

PaaSは、あらかじめ構成された開発・実行環境を提供しているため、インフラやミドルウェアの構成に対して自由にカスタマイズすることができません。

開発に利用できる言語やフレームワーク、データベースの種類などは、あらかじめベンダーによって制限されている場合が多く、IaaSに比べて柔軟性が劣ります。

たとえば、「特定のフレームワークを使いたい」「独自のサーバー構成を組みたい」「独自開発した認証モジュールを組み込みたい」といったニーズがある場合、PaaSでは対応できない可能性があります。

PaaSを導入する際は、自社の要件を満たせるかどうかよく確認したうえで、導入するようにしましょう。

セキュリティ対策はベンダー依存で自社での対処が難しい

PaaSでは、インフラやミドルウェアがベンダーによって管理されているため、セキュリティ対策の範囲が制限されています。

- 自社のセキュリティポリシーに基づいた詳細な設定を行いたい場合

- ログの取得や監視を細かくカスタマイズしたい場合

- セキュリティインシデント発生時に即時対応したい場合

たとえば、ネットワークの設定やアクセス制御、脆弱性パッチの適用などの運用管理を自社でおこなうことはできず、ベンダーの対応に依存する形になります。

ベンダーのセキュリティ体制が問題ないかどうかも、PaaSを導入する際はよく確認するようにしましょう。

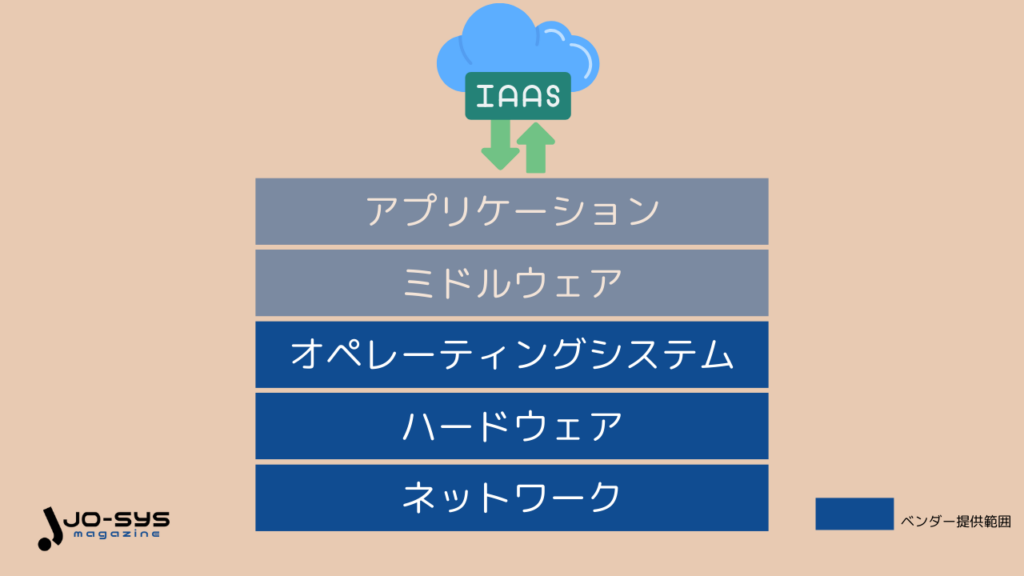

IaaSは「インフラ」をまるごとクラウドで提供するサービス

IaaS(Infrastructure as a Service)は、物理的なインフラを仮想化して、クラウド上で提供するサービスです。

- 物理的なインフラを仮想化して、クラウド上で提供するサービス

- カスタマイズ性が高い

- スケーラビリティが優れている

サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、ファイアウォールなど、ITインフラに必要なリソースをまるごと利用者に貸し出す形で提供されます。

ハードウェアを自社で保有・管理する必要がないため、初期費用を大幅に抑えながらも、オンプレミスと同等の柔軟な設計が可能です。

また、OSの選定やセキュリティポリシーの設定、バックアップ体制の構築など、あらゆるインフラ要件に自社で対応できるのが特徴です。

IaaSの利用用途

IaaSの主な利用用途は、以下のとおりです。

- WebサービスやECサイトなどの商用サービス基盤

- ERPやCRMなどの業務システムのクラウド移行

- 大規模な開発・検証環境の構築

- セキュリティ要件の厳しいシステム構成の実現

OSやサーバーのカスタマイズを自由におこなえるIaaSは、アプリやゲーム開発など、プラットフォームやプログラミング環境の自由度が求められる分野に向いています。

また、自社の要件が厳しい場合にもカスタマイズ性が優れいているIaaSが適しているでしょう。

代表的なIaaSサービス

代表的なIaaSサービスは、以下のとおりです。

- Amazon Web Services

- Microsoft Azure

- Google Compute Engine

いずれもサーバーやストレージ、ネットワークなどの機能を持つIaaSを提供しています。

IaaSを利用する際は、用途・予算・求める拡張性に応じて選ぶことが重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

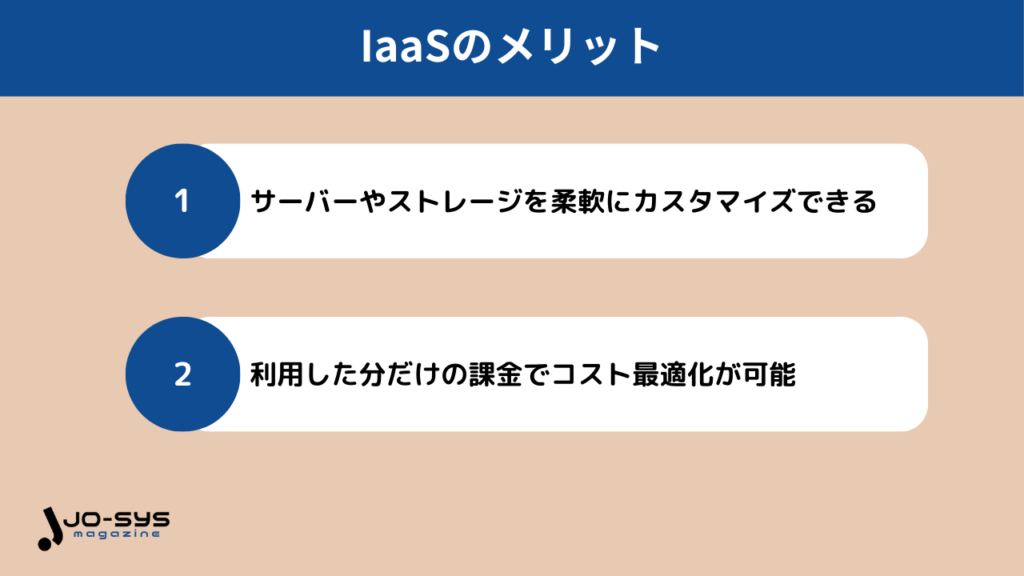

IaaSのメリット

IaaSのメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。SaaSやPaaSとのメリットの違いも確認し、自社に適しているかどうかチェックしましょう。

サーバーやストレージを柔軟にカスタマイズできる

IaaSはインフラ構成の自由度が高く、クラウド環境でもオンプレミス並みのカスタマイズ性を実現できるのが最大の特長です。

ハードウェアの調達や設置が不要なため、初期費用を抑えつつ、必要に応じてスケーリングや再構成を柔軟におこなえる点は魅力的でしょう。

自社で細かくインフラを制御し、企業ごとのIT戦略やセキュリティポリシーに沿って運用したい場合におすすめの選択肢です。

利用した分だけの課金でコスト最適化が可能

IaaSでは、多くのクラウドベンダーが「従量課金制」を採用しており、使った分だけの料金が発生する仕組みです。

リソースを無駄なく利用できるため、固定費でインフラを抱えるオンプレミス型よりもコストの最適化を図れます。

- サーバーの稼働時間単位で課金され、夜間や休日は停止してコスト削減

- テスト環境や一時利用の開発環境を短期間だけ用意できる

- 繁忙期のアクセス集中に合わせて一時的にスケールアップし、不要になればスケールダウン

たとえばECサイトであれば、セール期間中だけ高スペック構成に変更し、通常期は低リソース構成に戻すことで、常に適正なコストで運用できます。

適切な運用をおこなえばオンプレミスよりもコスト削減できるため、変動の大きいビジネスやスモールスタートを考えている企業におすすめです。

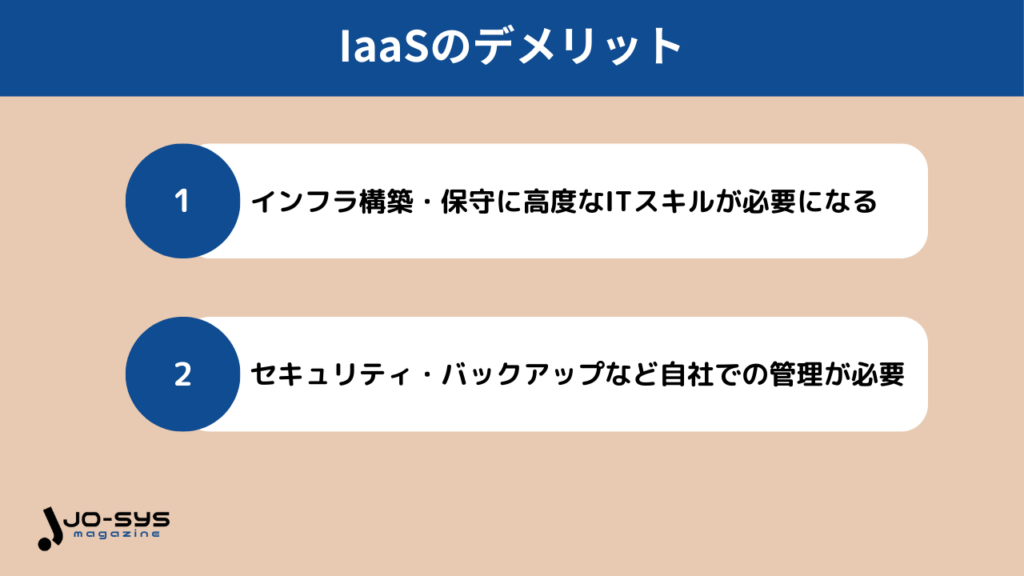

IaaSのデメリット

IaaSのデメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

インフラ構築・保守に高度なITスキルが必要になる

IaaSを効果的に活用するには、サーバー・ネットワーク・ストレージといったインフラ全体に対する深い知識が求められます。

OSのインストールから、ファイアウォールの設定、ログ監視の設計まで、すべてを自社で構築・保守する必要があるため、専門人材がいない企業では導入・運用のハードルが非常に高いです。

オンプレミスの経験がある担当者であれば移行しやすいですが、クラウド特有の仕様やベンダーごとの設定ルールを学ぶ必要もあります。

社内に十分なITスキルがない場合は、IaaSではなくPaaSやSaaSの選択を検討するか、外部パートナーとの連携体制を構築することが望ましいです。

セキュリティ・バックアップなど自社での管理が必要

IaaSでは、インフラの構築だけでなく、セキュリティやバックアップなどの運用面もすべて利用者の責任で管理する必要があります。

ベンダーはあくまで物理的な設備や仮想リソースの提供までであり、それ以降の設定や保護体制の構築はすべて自社でおこなわなければなりません。

- ウイルス対策ソフトの導入と更新管理

- OSやミドルウェアの脆弱性パッチの適用

- アクセス制御の設計

- 定期的なバックアップとリストア手順の整備

- ログの収集・監視・分析体制の構築

セキュリティ対策をおこなう場合も、専門知識と継続的なメンテナンスが欠かせません。設定ミスやバックアップ漏れがあれば、データ消失や情報漏洩など重大なリスクにつながります。

セキュリティや可用性を確保するには、社内体制の強化や、必要に応じて専門ベンダーとの連携も視野に入れることが重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

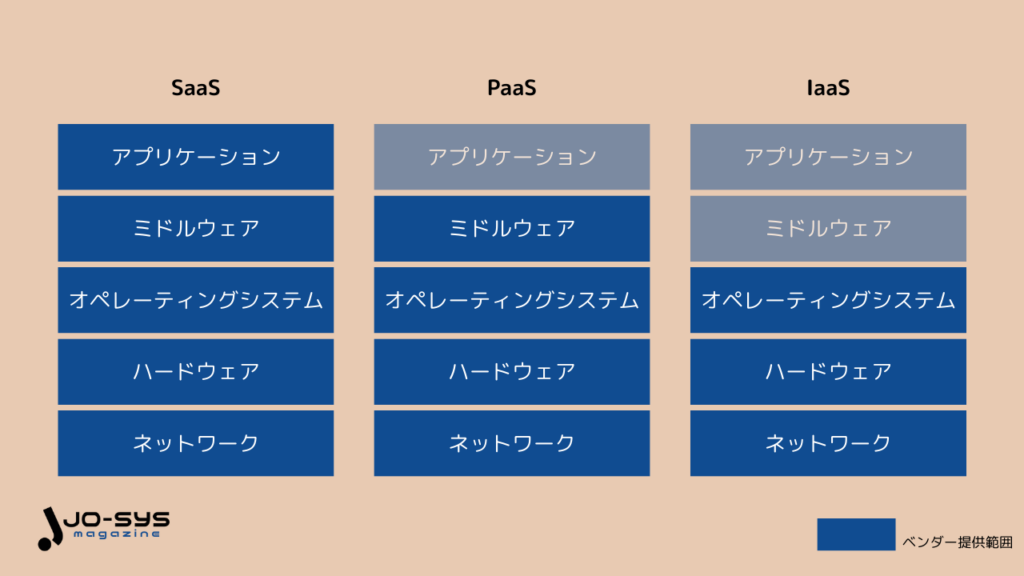

SaaS・PaaS・IaaSの違いは「管理範囲と利用目的」

SaaS・PaaS・IaaSの違いは、主に「どこまでをベンダーが管理し、どこからを利用者が管理するのか」という管理範囲の違いと、それぞれが得意とする利用目的の違いに集約されます。

管理範囲については、以下のように整理できます。

| 管理範囲 | SaaS | PaaS | IaaS |

|---|---|---|---|

| アプリケーション | ベンダー管理 | 利用者が構築・管理 | 利用者が構築・管理 |

| ミドルウェア | ベンダー管理 | ベンダーが用意 (制限あり) | 利用者が選択・構成 |

| OS | ベンダー管理 | ベンダーが提供 (変更不可) | 利用者が選定・更新 |

| ハードウェア | ベンダー管理 | ベンダー管理 | ベンダー管理 |

また、それぞれが向いている利用目的は以下のとおりです。

| サービス | 主な利用目的 | 向いているユーザー層 |

|---|---|---|

| SaaS | メール・会計・業務管理などの効率化 | 非エンジニア、IT部門が小規模な企業 |

| PaaS | アプリ開発・スピーディなプロトタイプ作成 | 開発チームを持つ企業、スタートアップなど |

| IaaS | 複雑なシステム構築・既存システムのクラウド化 | インフラに強い企業、エンタープライズ企業など |

このように、目的や運用体制に応じて最適なサービスを選ぶ必要があります。自社がどのサービスに適しているかを判断するうえで、管理責任の境界線を理解しておくことは重要です。

まとめ | 目的に適したクラウドサービスを導入しよう

SaaS・PaaS・IaaSは、いずれもクラウドの利便性を活かしたサービスですが、その用途や適したユーザー層、管理範囲には明確な違いがあります。

それぞれの特性を正しく理解し、自社のITリソースや業務目的に応じたサービスを選ぶことが重要です。たとえば、社内のIT人材が少なく、今すぐ効率化を図りたいならSaaSがおすすめです。

自社の状況を把握し、最適なクラウドを導入するようにしましょう。

.jpg)