RPAで業務効率化!定型作業を自動化して生産性を高める方法と導入ステップを徹底解説

日々のルーチン業務に追われ、なかなか本来の業務に集中できない

人手不足で業務が回らず、残業やミスが増えている

定型業務を自動化したいが、何から始めていいかわからない

このような課題を抱える現場が増えるなか、注目されているのがRPAです。

業務効率化や働き方改革が叫ばれていますが、RPAは手作業で行っていた定型業務を自動化し、生産性を劇的に向上させる解決策として導入が進んでいます。

本記事では、RPAの基礎知識から効率化できる業務、自動化のメリット・デメリット、導入手順、そして実際の成功事例まで解説します。

RPAとは?業務効率化に注目される理由

ここでは、RPAがどのような仕組みなのか解説します。

業務効率化に注目される理由もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

RPAとは、定型業務を自動化し、効率化を実現できる仕組み

RPAとは、日常的におこなう業務を自動化し、業務効率化を実現するソフトウェアまたはその仕組みを指します。

人がパソコン上で行っている入力や転記などの単純作業を、ミスなくスピーディに処理できる点が大きな魅力です。

たとえばExcelでの数値集計、基幹システムへの転記、Webサイトからの情報取得、定型メールの送信などが挙げられるでしょう。

人手による作業に比べて、RPAは圧倒的にスピーディかつ正確に処理ができるため、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減も可能です。

RPAが注目されるのは、働き方改革の推進・人手不足の解決策だから

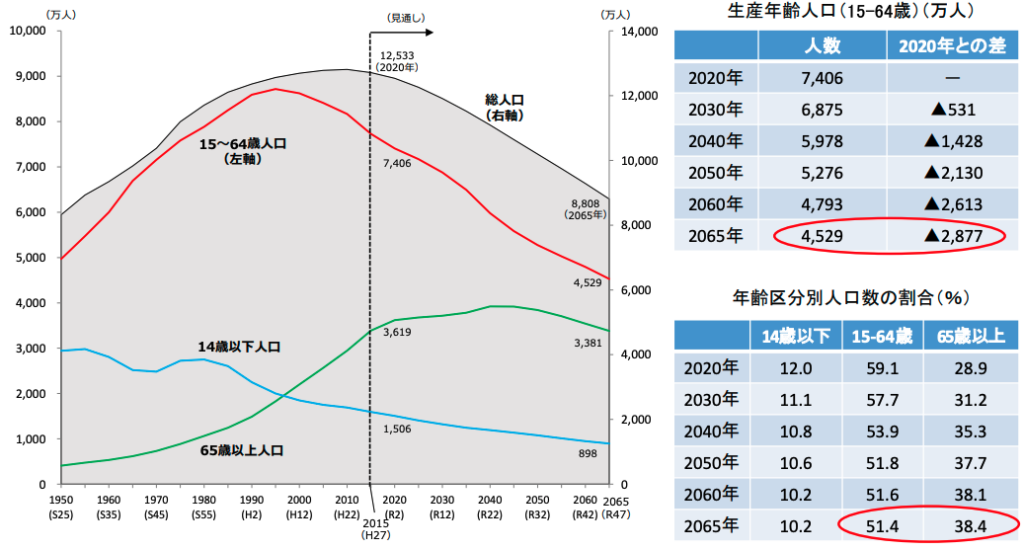

近年RPAが注目される背景として、少子高齢化による人手不足が挙げられます。

日本では、生産年齢人口である15〜64歳の労働者が減少傾向にあり、2065年には約4,500万人(2020年と比較して約2,900万人の減少)となる見通しです。

多くの労働者が不足すると想定されている現代では、人手を確保できない企業が増加するでしょう。人手不足問題を解消する解決策として、RPAは注目されています。

また、政府が提唱する働き方改革では限られた労働力で生産性を維持することを目的としています。

そのため、従業員の業務負担を削減してコア業務に集中できる時間をを増やせる点でRPAの重要性が高まっているといえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

RPAで効率化できる業務一覧|自動化に向いている業務とは

RPAは、定型的でルール化された業務の自動化を得意としています。たとえば、以下のような業務が自動化に向いているといえるでしょう。

それぞれ詳しく解説します。

経理・財務業務

経理や財務部門はルーチンワークが多く、RPAとの相性が非常に良い分野です。たとえば、次のような業務を自動化できます。

- 請求書の発行

- 入金確認

- 経費清算

- 会計伝票の入力

請求書の発行であればシステムに登録済みの注文データを自動取得し、毎月特定のタイミングで請求書を作成、必要に応じて印刷するまでなど、自動化が可能です。

業務の正確性が求められる経理領域は、ヒューマンエラーを防止できるRPAとの相性は良いといえるでしょう。

営業・企画業務

一見すると属人性の高い営業や企画業務も、実はRPAの活用余地が大きい分野です。営業活動の支援やデータ処理業務には、定型処理が少なくありません。

具体的には、以下のような業務をRPAで自動化できます。

- 営業日報の集計

- 競合他社の価格情報の定期収集

- 定例レポート作成

- 顧客リストの更新

普段時間を要する業務にRPAを当てておくことで、営業担当者は本来の業務である商談や営業活動に集中できます。

また、正確なデータに基づいた営業戦略を立てられるようになるため、組織全体のパフォーマンスも向上させられるでしょう。

販売管理

販売管理の分野でも、RPAは在庫管理や受発注処理といった業務の効率化に非常に効果的です。ミスや遅延が売り上げや顧客の評価につながるため、販売管理は正確かつ迅速な処理が求められます。

販売管理に関して、RPAで自動化できる業務は以下のとおりです。

- 受注データの入力

- 売上レポートの作成

- 問い合わせ対応業務

- 在庫情報の更新

たとえば、販売管理では対応スピードが顧客の評価に直結しますが、RPAであれば追跡番号や配送状況から迅速な確認が可能なため、すぐに回答できます。

企業の業績にもつながるため、対応スピードや正確性の求められる販売管理にRPAは向いています。

経営管理

経営管理におけるRPA活用は、単なる業務効率化にとどまらず、意思決定スピードの向上にもつながります。

各部門からの数値データを集計・統合する作業は、時間がかかるうえに人的ミスが発生しやすいため、RPAでの自動処理が有効です。

たとえば、以下のような業務が自動化できます。

- 月次報告資料の作成

- 経営ダッシュボードの更新

- KPIデータの収集

このような作業は、経営層がタイムリーかつ正確な情報をもとに判断する際に重要です。

RPAを導入することで、集計スピードの向上と情報の正確性が高まるため、経営の質を底上げできるでしょう。

人事業務

人事部門には、日々繰り返される定型業務が多く、RPA導入による効率化の余地が大きい分野です。

RPAで自動化しやすい人事業務の例は、以下のとおりです。

- 勤怠データの集計

- 社員情報の更新

- 入退職手続き

たとえば、入退職手続きであれば、雇用契約書やメールアドレスの発行などを自動化することができます。

従業員数が多いほど煩雑さが増す人事業務は、担当者の負担を軽減するためにも、RPAの導入は有効な手段といえるでしょう。

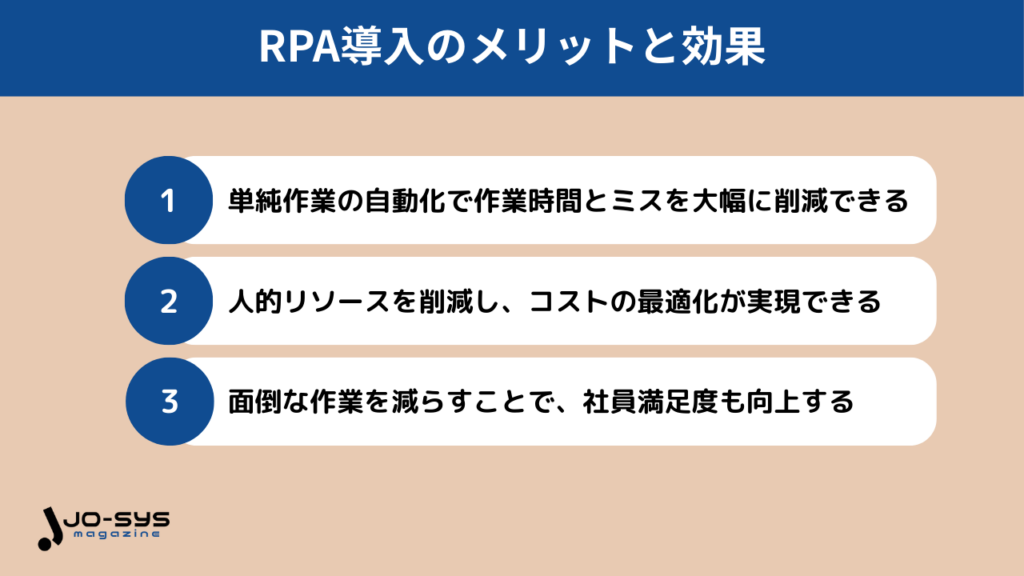

RPA導入のメリットと効果

RPAを導入するメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

単純作業の自動化で作業時間とミスを大幅に削減できる

RPAを導入すると、作業時間とミスを大幅に削減できます。

人が手作業で処理していた単純なルーチン業務をロボットが代行することで、作業スピードは数倍に、ヒューマンエラーはゼロに近づきます。

たとえば、月次の請求書処理を人手で行っていた場合、1件ごとの確認・入力・チェックに時間がかかり、ミスも発生しがちです。

RPAで業務を自動化すれば、数百件に及ぶ処理も一括で正確に処理できるため、工数も最小限に抑えられるでしょう。

人的リソースを削減し、コストの最適化が実現できる

人的リソースのかかる業務をRPAに置き換えることで、固定費や外注費の削減にもつながります。

限られた人員でも業務が回るようになるため、人員不足の解消にも役立つでしょう。

たとえば、毎月発生する単純データ入力作業を外注していた企業が、RPAを導入することで外注コストを抑えられます。

導入後は、同じ業務を正確かつ高速に何度でも動作し続けられるため、企業全体の生産性とコストパフォーマンスを向上させたい場合におすすめです。

面倒な作業を減らすことで、社員満足度も向上する

RPAは企業全体の効率化だけではなく、社員の働きやすさにもつながります。

日常的なルーチンワークを自動化することで、社員の多くが本来注力するべき業務に集中できるようになります。

面倒な業務がなくなることで、社員のストレス解消につながり、モチベーションも向上させられるでしょう。

また、残業時間の削減や作業ミスを減らすことで、ワークライフバランスの改善にもつながります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

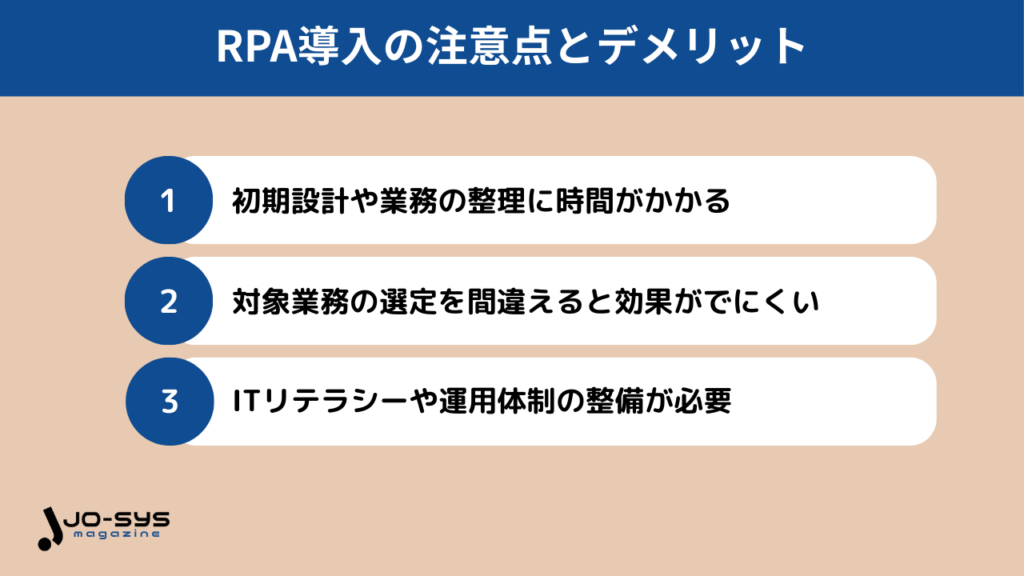

RPA導入の注意点とデメリット

RPA導入の注意点とデメリットは、以下のとおりです。

メリットばかりではなく、デメリットも確認し、RPAを導入するべきかどうかよく検討するようにしましょう。

初期設計や業務の整理に時間がかかる

RPAは業務効率化を実現する際、事前に現行業務の可視化と整理をおこなう必要があります。

効率化を目的にRPAを導入するにもかかわらず、現場の業務フローが属人化・煩雑化している場合は、自動化する箇所の検討に時間を要するでしょう。

たとえば、日報作成業務を自動化したい場合でも、「誰が・どのタイミングで・どの形式で」入力しているのかが明確になっていなければ、設計自体が進みません。

RPAは初期設計が非常に重要なため、対象業務のフローを文書化するなど、事前準備を徹底しておこなうようにしましょう。

対象業務の選定を間違えると効果がでにくい

RPAは自動化に適していない業務を選ぶと、十分な効果が得られなくなる点に注意が必要です。

RPAに向いていない業務の特徴は、以下のとおりです。

- 毎回内容が異なり、判断や創意工夫が求められる

- イレギュラー処理が頻発する

- 対象データの形式が一定でなく、処理が安定しない

- 頻度が極端に少なく、自動化の恩恵が小さい

たとえば、顧客からの問い合わせに対するメール返信業務は、一見ルーチンにも見えますが、内容ごとに対応が異なり、定型化が難しいためRPAには不向きです。

一方で、請求書の発行やデータの転記、定例レポートの作成などは、ルール化しやすく自動化に適しています。

導入時には「何を自動化するか」をよく確認したうえで、RPAの導入が適しているか判断するようにしましょう。

ITリテラシーや運用体制の整備が必要

RPAツールの多くはノーコードで使えるとはいえ、導入後の運用には一定のITリテラシーと体制づくりが不可欠です。

現場で活用する場合は、使用者のリテラシーが低いとうまく活用できずに、RPAの効果が十分に得られない可能性が高くなります。

導入後の運用を安定させるためには、障害発生時のヘルプデスク体制を築いたり、ユーザー教育やマニュアル整備したりするなどの対策が重要です。

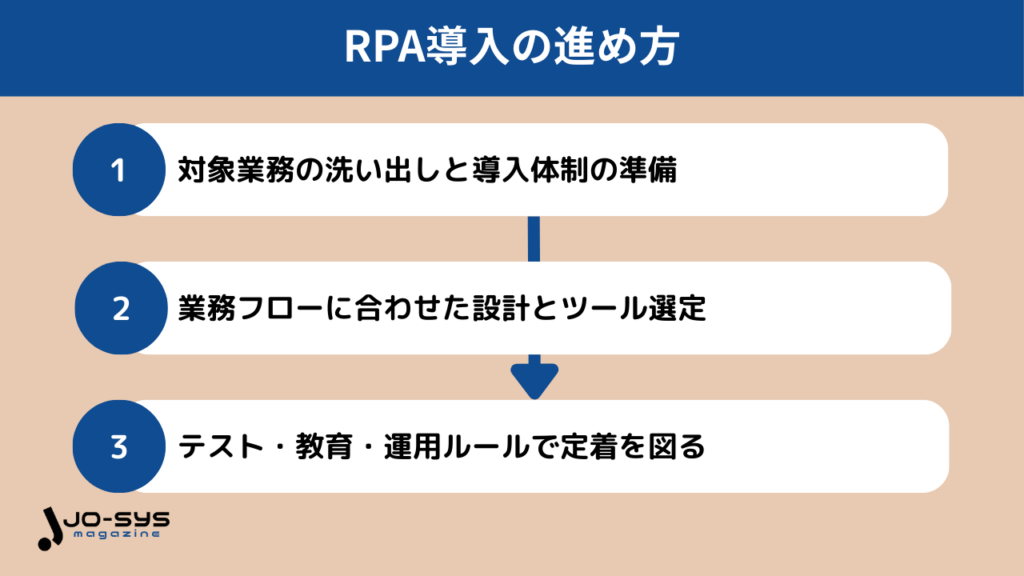

RPA導入の進め方|3ステップで効率化を成功させる方法

ここでは、RPA導入の進め方を3ステップで解説します。

対象業務の洗い出しと導入体制の準備が重要

RPAを導入する際は、自動化する業務の棚卸しと導入体制の準備が必要です。

まずは、業務の棚卸しをおこない、「定型的で繰り返しが多く、ルールが明確な業務」を洗い出します。

現場の担当者へのヒアリングや、作業時間の可視化を通じて、優先順位を決定しましょう。

優先準備が確定したら、次のように導入体制の構築をおこないましょう。

- プロジェクトリーダー

- 開発担当者

- ITサポート …etc

業務フローに合わせた設計とツール選定が鍵

対象業務が決まったら、次は「どのように自動化するか」を設計するフェーズに進みます。

重要なのは、既存の業務フローを正確に把握し、適したRPAツールと処理手順を選定することです。

たとえば、「注文内容をメールから抽出してExcelに転記し、在庫システムに登録する」といった一連の作業は、業務フローの中でどの操作がどのシステムで行われているのかを細かく分解し、それぞれに対応した動作を設計する必要があります。

また、使用するRPAツールの選定も以下のようなポイントを意識しておこないましょう。

- 対象業務に対して処理スピード・正確性が十分か

- 自社内にノーコード・ローコードツールで操作できる人材がいるか

たとえば、非IT人材が多い企業では、直感的な操作が可能なツール(例:Power Automate、UiPath StudioXなど)を選ぶと定着しやすくなります。

業務フローに寄り添った設計と、現場にマッチしたツール選びをおこなうことで、RPAの定着率と効果が向上します。

テスト・教育・運用ルールで定着を図る

自動化処理が完成すれば、いきなり本番環境に投入せずに、段階的なテストと教育を経て現場に浸透させる必要があります。

テスト後問題がなければ、現場の運用担当者への教育が重要です。具体的な操作マニュアルの整備に加え、エラー発生時の対処方法も共有しておきましょう。

RPAの価値を最大限に活かすには、導入して終わりではなく、社員が使用しやすい仕組みを作ることも重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

成功事例で検証|RPAで実際に業務効率化に成功した企業

ここでは、実際にRPAを導入した企業の成功事例を確認していきましょう。

成功事例を確認することで、自社で導入する際のイメージもより鮮明になります。

三井住友銀行は金融集計業務をRPAで省力化

株式会社三井住友銀行は、国内でも有数の大手メガバンクとして、早くから業務の効率化に取り組んでいます。

2017年には「3カ年で500億円のコスト削減」の目標を掲げ、RPA導入を戦略的に推進しました。

具体的には、営業担当者が顧客を訪問する前に行っていた情報収集業務をRPAで自動化し、処理時間を約80%削減しています。

また、金融商品モニタリングに関する集計業務では、作業時間の約35%を削減することに成功しています。

このように、繰り返しの多い調査・集計系業務をRPAに任せることで、従業員は顧客対応や提案といった付加価値の高い業務に注力できるようになったと考えられるでしょう。

フォーバルテレコムは請求書処理をRPAで自動化しコスト削減

株式会社フォーバルテレコムは、法人向けのセキュリティ対策や電力サービス、業務支援ソリューションなど、BtoB領域で多角的に事業を展開する企業です。

多様なサービスを展開する中で、業務フローは複雑化し、ヒューマンエラーが発生しやすい状況となっていました。

なかでも、毎月20万件にも及ぶ請求書の処理業務は膨大で、確認・入力・チェックといった作業の煩雑さが生産性を下げていたようです。

そこで、RPAを導入することによって年間で約5,000時間分の業務時間を削減することに成功しています。

業務に余力が生まれたことで、社内全体でのDX推進を加速させているようです。

まとめ:RPAで定型業務を自動化し、戦略業務に集中しよう

RPAは、企業における定型的なルーチン業務を自動化し、業務時間の削減・ミスの防止・コストの最適化を実現できる仕組みです。

とくに人手不足が深刻化する中小企業や、属人化が進んでいる現場にとっては、業務効率化を実現できるRPAの導入が進んでいます。

ただし、RPAはやみくもに導入するのではなく、まずは「どの業務から自動化するか」「誰が管理するのか」を明確にし、小さく始めて大きな成果につなげましょう。

現在の業務でヒューマンエラーが多い、ルーチンワークに時間がかかっているなどと感じている場合は、RPAの導入をぜひ検討してみてください。

.jpg)