社内SEの研修を実施するメリットは?具体的なプログラムの内容まで徹底解説

社内SEが育たないことに課題を感じている

ITトラブルのたびに社内が混乱してしまう

外部研修は高額で、コストが見合わない

こうした悩みを抱えている企業は多く、特にIT人材が限られている中小企業では、社内SEの成長戦略が後回しにされがちです。

しかし、研修を後回しにすれば、属人化・セキュリティリスク・モチベーション低下など、将来の損失は大きくなります。

本記事では、社内SE向けに研修を行うメリットや具体的なプログラムの内容、効果的な進め方まで網羅的に解説します。

社内SEの研修とは?

社内SEの研修は、企業のシステム開発や情報セキュリティ、ITインフラなどに関する教育をおこないます。

IT企業のSEやプログラマー、インフラエンジニアなどの研修と比較すると、全体的な知識を浅く学習する傾向にあるでしょう。

現場では「教える人がいない」「属人化していて引き継げない」といった問題が山積しており、知識やスキルがアップデートされないまま業務にあたっているケースも少なくありません。

計画的な研修を実施することで、業務の標準化やトラブル対応力の向上を測れるため、社内SEの持つ価値を高めたい企業にとって有効な方法といえるでしょう。

自社の社内SEに適した研修を導入し、社内のIT体制を強化していきましょう。

関連記事:情シスに必要なスキル11選!効率よく知識・スキルを身につけるコツを解説

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

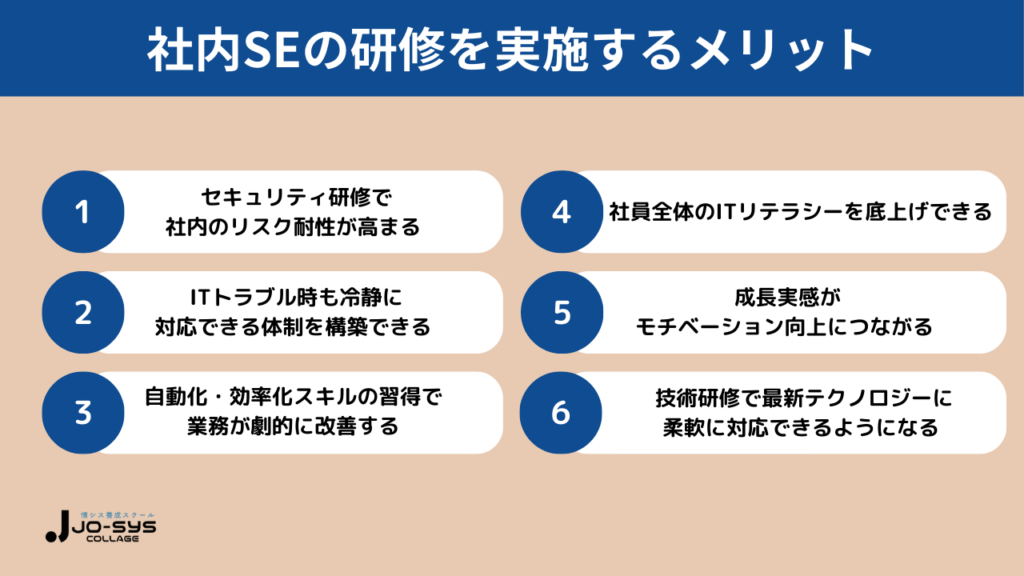

社内SEの研修を実施するメリット

社内SEの研修で得られるメリットは、以下のとおりです。

社内SE向けの研修を導入することで、日常業務から経営課題まで幅広い効果が得られます。

研修で得られるメリットをそれぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

セキュリティ研修で社内のリスク耐性が高まる

情報漏えいや不正アクセスの多くは、「設定ミス」や「知識不足」が原因です。

社内SEがセキュリティ研修を受けることで、リスクの見抜き方や対応手順を体系的に習得できます。

- 社内のセキュリティポリシーの策定・運用力

- マルウェア感染や標的型攻撃の初期対応力

- ユーザー教育や注意喚起の仕組みづくり

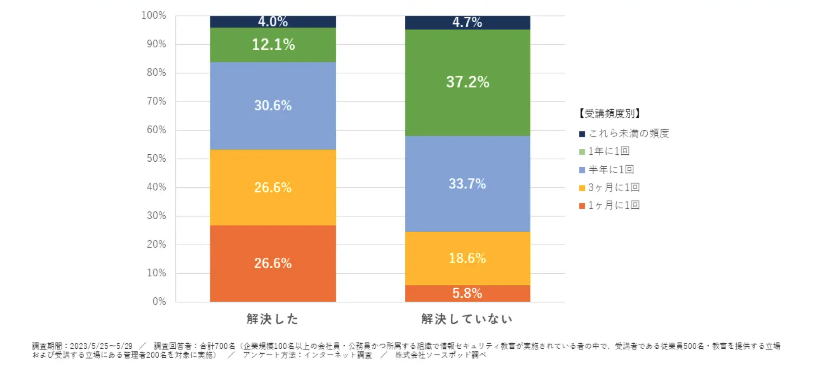

また、株式会社ソースポッドの調査によると、知識定着や問題対処能力といった教育効果は、受講頻度が高い層(1~3カ月に一回程度)ほど顕著に高まり、低頻度層(1年に一回程度)と比べて25%もの差が出ることが確認されています。

つまり、情報セキュリティ教育はより高頻度に実施することで、従業員の意識を高め、脅威を防止することにつながっているといえるでしょう。

特に中小企業ではセキュリティ専門部署がないことも多いため、社内SEが社内のセキュリティ対策をおこなうことが少なくありません。

自社の情報資産を守るためにも、定期的なセキュリティ研修を通じて社内SEの対応力を強化しましょう。

ITトラブル時も冷静に対応できる体制を構築できる

サーバダウンやネットワーク障害など、ITトラブルはいつ起きるかわかりません。ITトラブルが発生した場合、業務全体が停止するリスクもあるため、迅速な対応が求められます。

- ネットワーク障害の切り分けと初期対応

- 業務システムのダウン時の連絡体制の確立

- ログを活用した原因調査と再発防止策の提案

社内SEが研修によって復旧手順や判断基準を事前に学ぶことで、トラブル発生時の対応力が高まるため、ITトラブル時も安心です。

属人化しやすい社内SEの業務では「自分しかわからない状態」がトラブルを長期化させる原因になりがちです。研修を通じて知識を可視化・標準化することで、組織としての対応力を向上させましょう。

自動化・効率化スキルの習得で業務が劇的に改善する

社内SEが研修を受けると技術力が向上するため、業務の自動化や効率化につながります。

たとえば、アカウント発行、端末管理、定期レポート作成などの業務をExcel VBAやPower Automate、RPAツールなどで自動化すれば、業務時間を大幅に削減でき、付加価値の高い業務に集中できます。

- 月20時間以上の定型作業の削減

- 人的ミスの防止と作業品質の均一化

- 他部門からの評価向上と信頼の獲得

忙してく手が回らないと悩んでいる社内SEは、研修を通じて自動化・効率化スキルを身につけ、業務負担を軽減するようにしましょう。

社員全体のITリテラシーを底上げできる

社内SEが研修を受けてITの本質を理解すれば、社内に向けたITリテラシー向上施策も展開しやすくなります。

たとえば、メールの誤送信防止ルールやファイル共有の注意点などをわかりやすく説明し、ミスや問い合わせの発生を防止する取り組みが可能です。

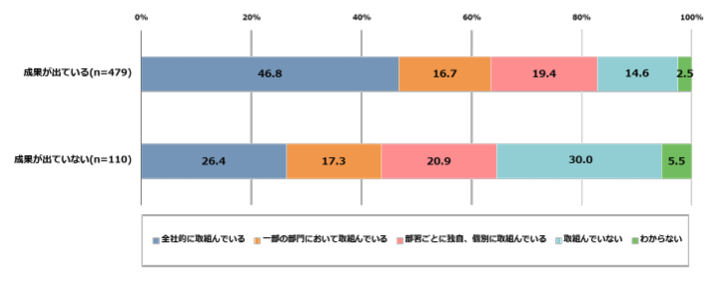

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、DXの成果を上げている企業では、「全社的にデジタルリテラシー向上の取組んでいる」割合が46.8%と、「成果が出ていない」企業(26.4%)に比べ20.4%高くなっています。

また、社員にITの基本的なつ使い方を説明する際は専門用語を噛み砕いてわかりやすく説明するスキルが必要です。

- 非IT部門向けの社内説明資料の作成ノウハウ

- 操作マニュアル・FAQの作成演習

- 社内勉強会の企画・進行ノウハウ

組織全体のIT李照を高めることができれば、社員一人ひとりの理解が深まり、問い合わせ件数やトラブルの再発を大幅に軽減できます。

関連記事:ITリテラシー研修とは?導入すべき理由と企業が成果を出すための実践ポイント

成長実感がモチベーション向上につながる

研修を通じて知識・スキルを身につければ、自分が社内SEとして成長していると実感を得やすく、モチベーション向上につながります。

最新技術に関する研修を受講すれば、日常の業務にも変化をもたらし、社内から評価を得られるようになるでしょう。

また、研修で社内SEの教育機会を提供することで、離職の防止にもつながります。DX推進が重要な現代では、社内SEの成長が不可欠であるため、離職率を減らせるのは大きなメリットです。

技術研修で最新テクノロジーに柔軟に対応できるようになる

技術研修で最新テクノロジーについて学習した社内SEは、企業に大きな変化をもたらしてくれる可能性があります。

- 生成AI

- AWSやAzureなどのクラウド基礎知識

- 6G回線

- 量子コンピューティング …etc

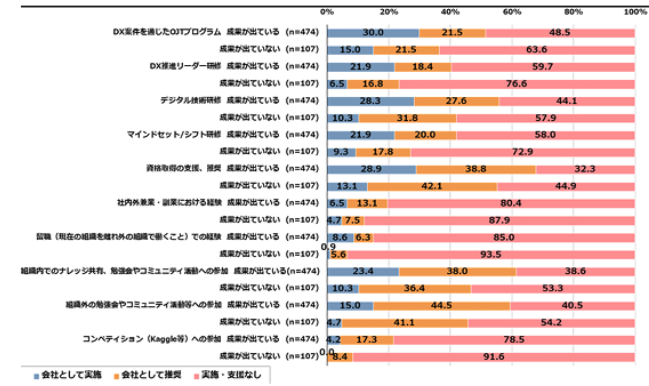

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、DXで「成果が出ている」企業は、「成果が出ていない」企業と比較して、「デジタル技術研修」を実施している割合が18.0%高いことがわかります。

クラウドやAI、ゼロトラスト、SaaS連携など、企業ITのトレンドは凄まじいスピードで進化しています。

自社が競合他社にITで遅れを取らないためにも、社内SEのスキルアップは欠かせないといえるでしょう。

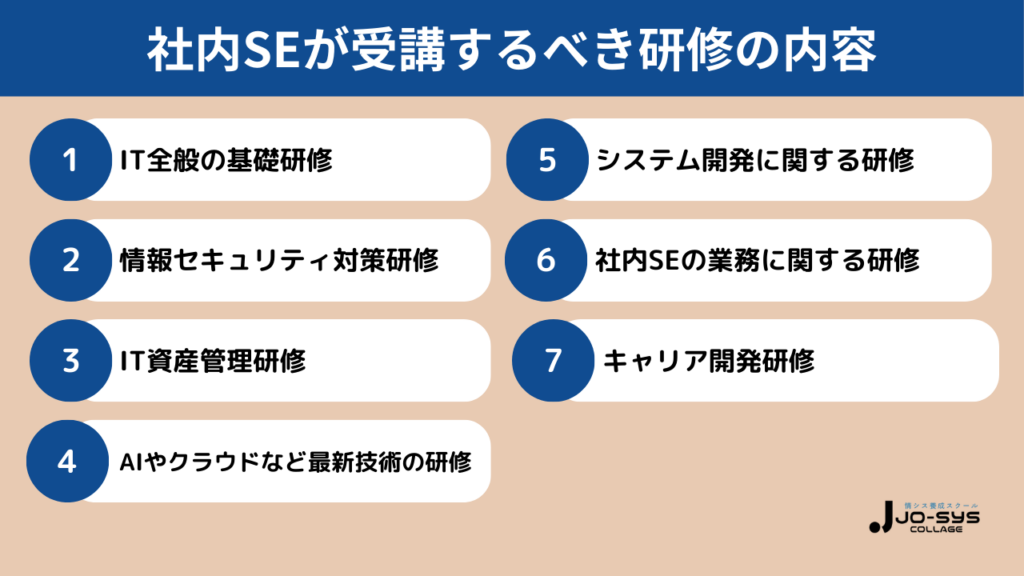

社内SEが受講するべき研修の内容は?

社内SEの役割は、ITトラブル対応や端末管理にとどまりません。情報セキュリティ対策、システム開発支援、クラウド導入まで、業務は多岐にわたります。

ここでは、社内SEに必要とされる7つの代表的な研修分野を紹介します。それぞれの分野に応じて適切な講座を受講することで、スキルの偏りを防ぎ、社内のIT体制全体を底上げすることが可能です。

IT全般の基礎研修

まず取り組むべきは、OS・ネットワーク・ハードウェアなど、IT全般に関する基礎知識の習得です。

基礎があいまいなまま実務に入ると、トラブル対応やベンダーとの会話でつまずく場面が多発します。

- TCP/IP、DNS、IPアドレスなどのネットワーク基礎

- Windows / Mac OSの違いと管理方法

- ストレージ、メモリ、CPUなどのハード構成

特に新任の社内SEや、他職種から転身したばかりの担当者には、体系立てて学ぶ機会が必須です。最初に基礎を固めることで、応用知識の吸収も格段にスムーズになります。

情報セキュリティ対策研修

情報漏えいやウイルス感染などのセキュリティリスクに対して、社内SEは適切な情報セキュリティ対策をおこなう必要があります。

- パスワード管理や多要素認証の基礎

- ファイル共有・クラウド利用における注意点

- 標的型攻撃、フィッシング、マルウェアの実例

研修を通じて社内SEのセキュリティリスクへの対応力が向上すると、企業は自社の情報資産を守ることにつながるでしょう。

情報セキュリティ研修では、パスワード管理や多要素認証、最新のサイバー攻撃手法などを習得できます。

近年、サイバー攻撃は巧妙化しており、セキュリティリスクを低減するためにも社内SEのスキルアップは必須といえるでしょう。

IT資産管理研修

PCやライセンス、ネットワーク機器、ソフトウェアなど、企業には管理すべきIT資産が数多く存在します。IT資産を把握しないまま放置していると、無駄なコストやセキュリティリスクが発生する可能性があります。

- IT資産の台帳整備と更新方法

- ソフトウェアライセンスの適切な管理手法

- 管理ツール(例:LanScope、AssetViewなど)の使い方

IT資産管理の研修では、IT資産の台帳整備・更新方法や管理ツールなどを確認しましょう。また、管理業務をマニュアル化しておくことで、属人化の防止や引き継ぎの円滑化にもつながります。

企業のガバナンス強化や内部統制対策としても、IT資産の可視化・適正管理は欠かせません。

AIやクラウドなど最新技術の研修

テレワークの普及や業務のDX化が進む中で、クラウドサービスやAIツールの活用は避けて通れません。しかし、技術の進化は速く、日々の業務に追われている社内SEが独学でキャッチアップするのは困難です。

- クラウド(AWS 、Azure)

- AI(ChatGPT、Bard など)

- SaaS(Google Workspace、Microsoft 365)

AWS やAzureなどのクラウド技術、ChatGPTやBardなどのAI技術を学習しておくと、業務効率化につながるほか、社内のIT戦略にも取り入れられます。

また、学習した内容をもとに自社業務への導入提案ができるようになれば、社内SEは提案もできる人材として社内から重宝されやすくなるでしょう。

システム開発に関する研修

社内SEは、ベンダーと協力してシステム導入を進めたり、簡易な業務ツールを内製化したりする機会があります。システム開発や導入を円滑に進めるためにも、以下のような研修を受講しましょう。

- 要件定義のヒアリング・ドキュメント作成

- 設計〜開発〜テスト〜リリースの基本的な流れ

- ノーコード/ローコード開発ツールの活用方法 …etc

たとえば、Microsoft Power Apps や kintone などを活用することで、業務部門からの依頼をスピーディに内製化できるようになります。

社内の業務効率化も担当するため、システム開発に関する研修が社内SEのスキルアップにつながります。

社内SEの業務に関する研修

社内SEの仕事は非常に広範囲で、明確に業務を定められていないケースが少なくありません。業務が明確でなければ「何でも屋」として扱われ、疲弊する社内SEも多いです。

- ヘルプデスク対応の標準化(SLA、マニュアル整備)

- 社内ルールやガイドラインの作成・周知

- ユーザー管理やIT統制への関与 …etc

研修を通じて業務全体を体系的に整理し、必要な役割ごとにスキルを身につけることで、効率的かつ継続可能な働き方を実現できます。

また、業務を見える化することで、他部署との協業やアウトソースもしやすくなります。

キャリア開発研修

社内SEのスキルアップも重要ですが、キャリアアップのための研修も欠かせません。

- 戦略的思考と意思決定

- リーダーシップ理論と実践

- プロジェクトマネジメントスキルの向上

- ITプロジェクト予算管理

研修ではプロジェクトマネジメントスキルやITプロジェクト予算管理などを学習することで、プロジェクトマネージャーや管理職としてのスキルアップを助長できます。

さらに、メンタリングやコーチングスキルなどのスキルも身につければ、新しく社内SEを採用した場合のリーダーとしても活躍できるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

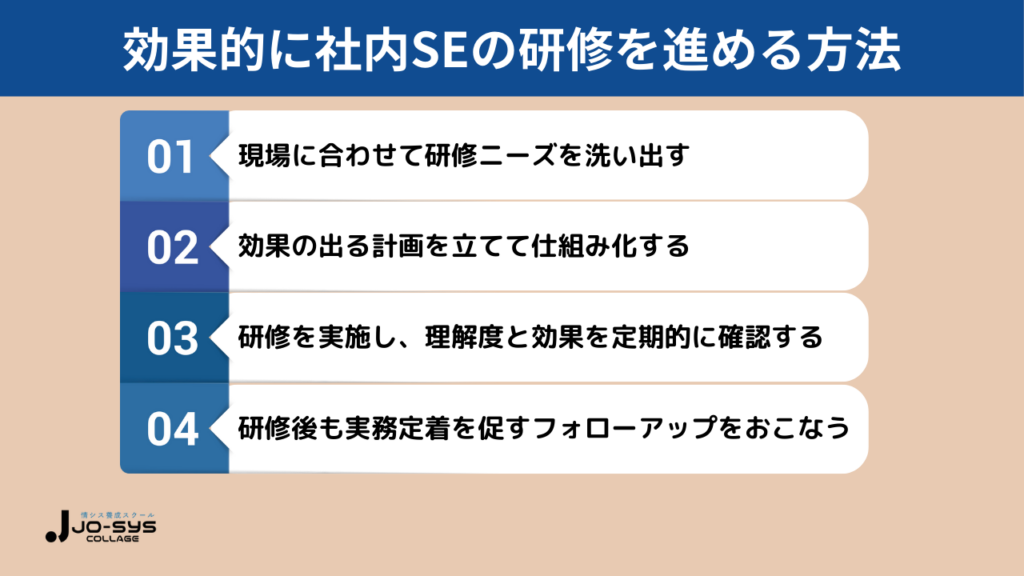

効果的に社内SEの研修を進める方法

現場に合わせて研修ニーズを洗い出す

効果的な研修は、「何を教えるか」よりも「何に困っているか」を把握することから始まります。社内SEの業務は企業によって異なるため、適当に導入すると成果が出にくくなります。

まずおこなうべきは、現場ヒアリングや業務棚卸しによる課題の洗い出しです。

- 業務の属人化が進んでいないか

- セキュリティ知識が不足していないか

- ベンダー任せの体制になっていないか

- 業務効率化やツール活用が停滞していないか

現状不足しているスキルや今後必要なスキルを整理することで、自社に最適な研修テーマが見えてくるでしょう。

効果の出る計画を立てて仕組み化する

ニーズを把握したら、次に研修計画を立てるようにしましょう。研修を導入する際は、一度で終わらない継続的な学習の仕組みを整えることが重要です。

単発の座学だけでは、知識が定着せず、実務で活かされにくくなります。

- 年間スケジュール(四半期ごとのテーマ設定)

- 動画+小テスト+現場フィードバックの組み合わせ

- 成果指標(例:インシデント件数の減少、社内満足度)

- 実施後のアップデート・改善サイクルの設計

また、スキルレベルごとに研修内容を段階化しておくと、初心者から上級者まで継続的にレベルアップできる環境を整備できます。

研修を実施し、理解度と効果を定期的に確認する

研修は実施して終わりではありません。実際に学んだ内容が現場で活用されているか、理解度と成果を可視化することが重要です。

多くの企業では研修を受けさせただけで満足しがちですが、実務に定着するためには定期的に成果を確認する必要があります。

- 小テストによる知識定着のチェック

- 上司や同僚からのフィードバックヒアリング

- 実務改善レポートの提出と共有

- KPI(例:対応工数の削減、トラブル件数の減少)での数値比較

小テストやフィードバックなどを通じて定期的に確認することで、研修効果を高められるだけではなく、社内SEが研修を受ける意義も感じやすくなります。

研修後も実務定着を促すフォローアップをおこなう

研修後は学習した知識・スキルが定着するよう、継続的なフォローアップが重要です。

定着には新しいプロジェクトへ参加させたり、最新技術を導入したりして研修の内容をアウトプットできる環境を提供するのがおすすめです。

また、定期的にリフレッシュ研修を実施し、社内SEが忘れてそうなスキルの再確認や最新情報のアップデートをおこないようにしましょう。

社内SEの研修は情シスカレッジの利用がおすすめ

- 情報セキュリティ、クラウド、SaaSなど幅広いテーマを網羅

- マイクロラーニング形式のためスキマ時間に無理なく学習できる

- サブスク形式で動画見放題

社内SEの研修を成功させるためには、情シスカレッジの利用がおすすめです。

情シスカレッジは、情報システム部門に特化したマイクロラーニング形式の研修プラットフォームです。研修は1〜10分程度の短い動画であるため、無理なく学習できます。

特に日常の業務に追われて忙しい社内SEは、スキマ時間に学習できる点はメリットが大きいといえます。

研修は情報セキュリティ、クラウド、SaaSなど幅広いテーマを網羅しています。サブスク形式で研修動画が見放題であるため、自分に合ったテーマを学習できる点も特徴です。

自社で研修コンテンツを作成するのが難しいと感じている人は、ぜひ情シスカレッジを利用してみてください。

\ 情シスに必要な知識・スキルをマイクロラーニング形式でお届け /

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | 社内SEに最適な研修を導入し企業のITを強くしよう!

社内SEの研修は、単なるスキルアップではなく、企業のIT体制全体を強化する重要な施策です。

セキュリティ対策、業務効率化、社員のITリテラシー向上、トラブル対応力の強化など、さまざまな面で効果が期待できます。

とくに中小企業やひとり情シスの環境では、担当者個人の知識や経験に業務が大きく依存しているケースが多く、属人化を解消し、継続的に学び続ける仕組みを整えることが必要です。

「研修を社内で完結させるのが難しい」と感じる場合は、マイクロラーニング形式で学べる「情シスカレッジ」の導入もぜひ検討してみてください。

\ 情シスに必要な知識・スキルをマイクロラーニング形式でお届け /

.jpg)