内部不正とは?影響・手口や事例、4つの対策方法まで徹底解説

退職者が情報を持ち出したらどうしよう・・・

内部の人間が機密データを漏らすなんて想定外

内部不正を防ぐ方法はあるの?

従業員や関係者による内部不正は、企業にとって外部からのサイバー攻撃と並ぶ重大な脅威です。実際にIPAの情報セキュリティ10大脅威 2025の組織編では、内部不正が4位にランクインするほどです。

企業の情報漏えいやさまざまなセキュリティインシデントが発生する原因は、実は内部の人間によるものであるケースが珍しくありません。

この記事では、内部不正の基本から主な手口・実際の事例・起きやすくなる要因、そして有効な対策方法までを徹底的に解説します。

内部不正とは?

内部不正とは、企業の内部に所属する人間によっておこなわれる情報漏えいやデータ削除といった行為です。

犯行者は正社員に限らず、派遣社員や業務委託、アルバイトなどの非正規従業員も含まれています。

一般的にサイバー攻撃は外部からの侵入と思われがちですが、内部不正は社内のアクセス権を持つ人間によっておこなわれるため、外部攻撃よりも特定が難しい特徴があります。

- ログ監視

- アクセス権限の管理

- 従業員への教育 …etc

内部不正によるセキュリティ事故を防止するためには、日常的にログ監視したり、適切なアクセス管理を設定したりすることが重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

内部不正は情報セキュリティ10大脅威の上位にランクイン

![情報セキュリティ10大脅威 2025[組織]](https://venu-sys.co.jp/jo-sys/wp-content/uploads/sites/2/2025/05/スクリーンショット-2025-05-02-21.24.47.png)

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の調査によると、内部不正による情報漏えいは情報セキュリティ10大脅威2025 組織編で4位にランクインしています。

10年連続でランクインしており、内部不正による情報漏えいは非常に多いことがわかるでしょう。

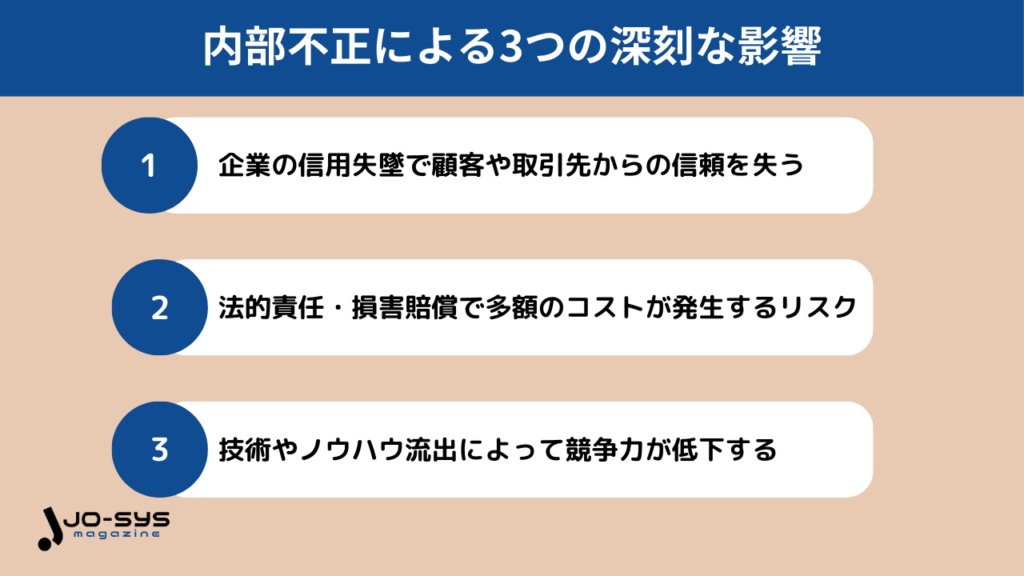

内部不正による3つの深刻な影響とは

内部不正が発覚すると、企業は以下のような影響を受ける可能性があります。

それぞれ詳しく解説します。

企業の信用失墜で顧客や取引先からの信頼を失う

内部不正が報道されると、企業信用度の低下につながる可能性があります。

情報漏えいを起こると顧客や取引先、株主は「この企業に情報を預けて大丈夫なのか?」という不安を抱くようになるでしょう。

信頼が失われると、顧客離れが発生するほか、新規顧客の獲得も困難になる可能性があります。

また、取引先もセキュリティリスクを懸念して契約を見直すことで、ビジネス機会の減少につながることも考えられます。

法的責任・損害賠償で多額のコストが発生するリスク

内部不正による情報漏えいが発生した場合、企業には法的な責任が生じる可能性があります。

情報漏えいが個人情報保護法や契約に違反している場合、企業は罰金や業務停止命令などの行政処分を受けるリスクがあります。

また、情報漏えいで損失につながった顧客や取引先からは、企業に対して損害賠償を請求することが可能です。損害賠償金額が大きいと、企業活動に影響を与える可能性もあるでしょう。

技術やノウハウ流出によって競争力が低下する

内部不正によって、社内の技術やノウハウのデータが流出すると企業の競争優位性が失われます。

たとえば、新製品の開発情報が競合に流出すれば、模倣や先回りによってマーケットシェアを奪われる可能性があるでしょう。

営業ノウハウや顧客リストが流出すれば、他社による囲い込みが起き、既存の顧客を失う原因にもなります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

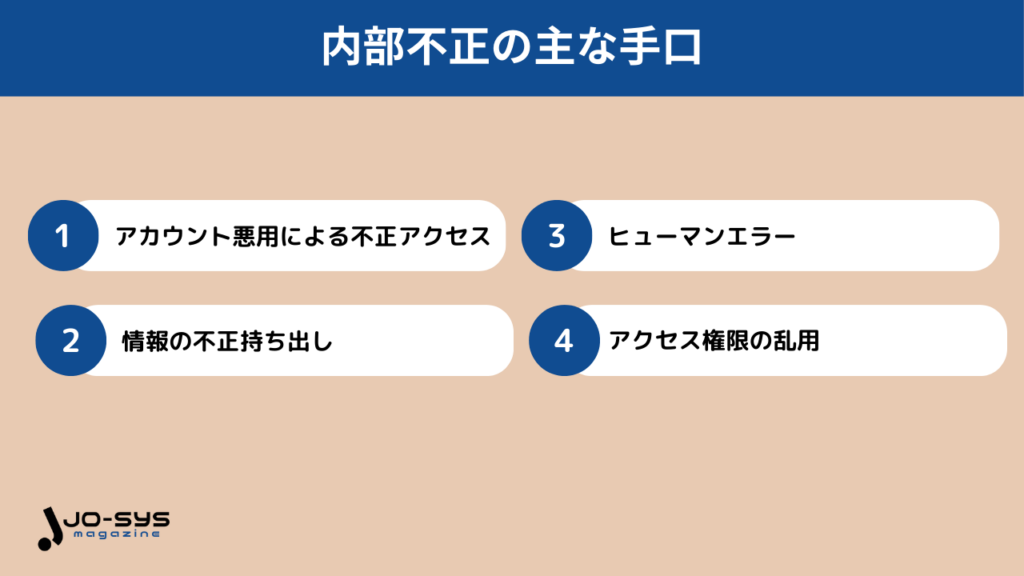

内部不正の主な手口とその特徴を知ろう

内部不正は、単なる情報漏えいにとどまらず、さまざまな手口でおこなわれます。内部不正の主な手口は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

アカウント悪用による不正アクセス

内部不正のひとつにアカウントの悪用による不正アクセスです。

たとえば、退職者のアカウントが削除されていないまま残っていたり、共有パスワードが社内で使い回されていたりすると、悪意ある人物にとっては格好の標的となります。

正規のアカウントでログインされてしまえば、システム側では正規利用と判断され、不正を検知しにくくなります。

- 多要素認証(MFA)の導入

- 定期的なアカウントの棚卸し

- パスワードの定期変更

なりすましが起きないように多要素認証を導入したり、定期的にアカウントの棚卸しをおこない整理したりすることが重要です。

USBやクラウドによる情報の不正持ち出し

業務で使う資料や顧客データなどを、USBメモリや個人のクラウドストレージを通じて社外に持ち出す行為も、内部不正の一部です。

たとえば、USBポートを開放している社内PCであれば、ExcelやPDFファイルをコピーするだけで簡単に持ち出せます。

- USBポートを無効化する

- 重要情報を取り扱う際のルールを決める

- 内部不正に関する教育をおこなう

不正を働く意図がなくても情報漏えいに発展する可能性があるため、そもそもUSBの使用を許可制にしたり、情報の取り扱いに関するルールを決めたりしておくことが重要です。

ヒューマンエラーによる情報漏えい

悪意のない不正行為ですが、従業員によるミスも内部不正のひとつです。

たとえば、誤って外部にメールを送信したり、共有設定を誤って第三者にファイルを公開してしまったりするケースが該当します。

近年ではクラウドサービスやチャットツールを活用する企業が増えており、操作ミスのリスクも増大しています。企業の情報資産を守るためにも、以下のような対策を講じておきましょう。

- 適切なアクセス権限を設定する

- メール送受信のルールを決める

- 日常的にセキュリティ訓練を実施する

ミスをゼロにすることはできなくても、発生しにくい仕組みづくりは可能です。

アクセス権限の乱用で機密情報が外部流出するリスク

本来の業務には不要な情報まで閲覧・編集できる状態になっていると、内部不正によって機密情報が外部に流出するリスクがあります。

実際に、情報漏えいは権限設定の甘さが原因で発生しています。アクセス権限の乱用による情報漏えいを防ぐためには、業務に必要な範囲のみに絞る最小権限の原則の適用が重要です。

- 業務内容に応じたアクセス範囲の設定

- 定期的な権限レビュー

- 管理者権限の付与を必要最小限にする

- 誰が・いつ・何にアクセスしたかログ監視をおこなう

特に、アクセス権限を定期的に見直すことは、乱用による情報漏えいのリスクを抑えられるため、ぜひ実施するようにしてください。

実際に起きた内部不正の事件事例

内部不正は実際に多数の企業で発生しています。特に情報漏えいに関しては、1件の不正で数千万件単位の個人情報が流出し、企業の社会的信用を失墜させたケースもあります。

ここからは、実際に発生した代表的な3つの事件を解説します。

ベネッセ顧客情報大量流出事件

2014年、教育事業を展開するベネッセコーポレーションにて、業務委託先の元社員による大規模な顧客情報流出事件が発生しました。

犯人は正規の業務でアクセスできる情報を悪用し、顧客データ約3,504万件を不正に取得しており、名簿業者3社へ販売していたことが判明しました。

その後の調査で、実際に被害を受けたとされる件数は約2,895万件と推定されています。

- 登録者(保護者または子供)の名前・性別・生年月日

- 郵便番号・住所・電話番号・FAX番号

- 出産予定日(一部の利用者)

- メールアドレス(一部の利用者)

なお、クレジットカード情報については名簿業者への売却は確認されていません。

ソフトバンク元社員による5G技術情報漏えい

2020年1月、ソフトバンクの元社員が、高速通信規格「5G」に関する営業秘密を不正に社外へ持ち出したとして、不正競争防止法違反で逮捕されました。

容疑者である合場邦章氏は技術部門に所属し、無線基地局の配置やネットワーク構築に関わる営業秘密にアクセスする権限を有していました。

- 2019年12月31日、社内サーバーから5G基地局に関する配置情報を取得

- 私用パソコンを使い、自身のメールアドレス宛てに情報を送信

- 翌日の2020年1月1日、ライバル企業である楽天モバイルに転職

パスワードを使って私用パソコンからソフトバンクのサーバーにアクセスし、該当ファイルを自身が管理するメールアドレスに送っていたようです。

NTTドコモ「ぷらら・ひかりTV」顧客情報漏えい

2023年3月、NTTドコモの委託先であるNTTネクシアにて、元派遣社員が「ぷらら」および「ひかりTV」に関する顧客情報を不正に持ち出す事件が発生しました。

業務用のパソコンから個人契約の外部ストレージにアクセスし、約596万件におよぶ顧客データを保存していたことが明らかになりました。

事件は、ネットワーク監視によって業務とは無関係な外部通信が検出されたことで発覚し、フォレンジック調査や本人への聴取により不正の全容が判明しました。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

内部不正が起きやすい組織の特徴とその背景

内部不正は、単に一部の悪意ある人物が起こす問題ではありません。企業の体制や組織文化によって、内部不正を引き起こしやすい環境となっている可能性があります。

ここからは、内部不正が起きやすい組織の特徴とその背景について解説します。

人的要因

内部不正が起きる背景には、個人の心理や職場環境に起因する人的要因があります。特に注目すべきは、不正行為に至るまでの心理的な3要素「動機」「機会」「正当化」が揃ったとき、リスクが一気に高まる点です。

| 動機(Motivation) | 仕事に対するストレスや評価への不満など内的要因 |

|---|---|

| 機会(Opportunity) | 業務が属人化やチェック体制が甘いなど不正できる環境が整った状態 |

| 正当化(Rationalization) | 本人が「自分の行為は悪くない」「会社にも原因がある」と正当化する心理状態 |

たとえば、「業績が厳しいのに正当に評価されない」「チェックが甘く、誰にも気づかれない」「他の社員もやっている」という状態が重なれば、不正を働く可能性が高くなります。

企業は制度や監視体制の整備だけでなく、従業員の不満や孤立を放置しない職場づくりを同時におこなわなければ、根本的な対策にはなりません。

技術的要因

内部不正が発生する原因には、未然に防ぐ仕組みが用意されていない技術的要因もあります。多くの組織では「設定はしてあるが運用が甘い」「ルールがあっても現場で守られていない」といった落とし穴が存在します。

- ログイン情報の共有やパスワードの使い回し

- 退職者のアカウントが残ったまま

- ファイルへのアクセス権限が広範囲に開放されている

人的要因によって不正を働こうとしても、内部不正が不可能な仕組みづくりを徹底しておけば、不正行為には至りません。

人的要因だけではなく、技術的要因にも目を向けるようにし、適切な対策を講じるようにしましょう。

内部不正防止に有効な5つの基本原則を押さえよう

IPAは、内部不正を防止するために以下の5つの基本原則を公表しています。

| 犯行を難しくする(やりにくくする) | 対策を強化することで犯罪行為を難しくする |

|---|---|

| 捕まるリスクを高める(やると見つかる) | 管理や監視を強化することで捕まるリスクを高める |

| 犯行の見返りを減らす(割り合わない) | 標的を隠したり、排除したり、利益を得にくくすることで犯行を防ぐ |

| 犯行の誘因を減らす(その気にさせない) | 犯罪を行う気持ちにさせないことで犯行を抑止する |

| 犯罪の弁明をさせない(言い訳させない) | 犯行者による自らの行為の正当化理由を排除する |

内部不正を発生させたいために、そもそも犯行できない仕組みを構築し、動機や機会を減らすことが重要です。

5つの基本原則をもとに自社では守られているかを確認し、不十分と感じる場合は、内部不正防止のための対策を講じるようにしましょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

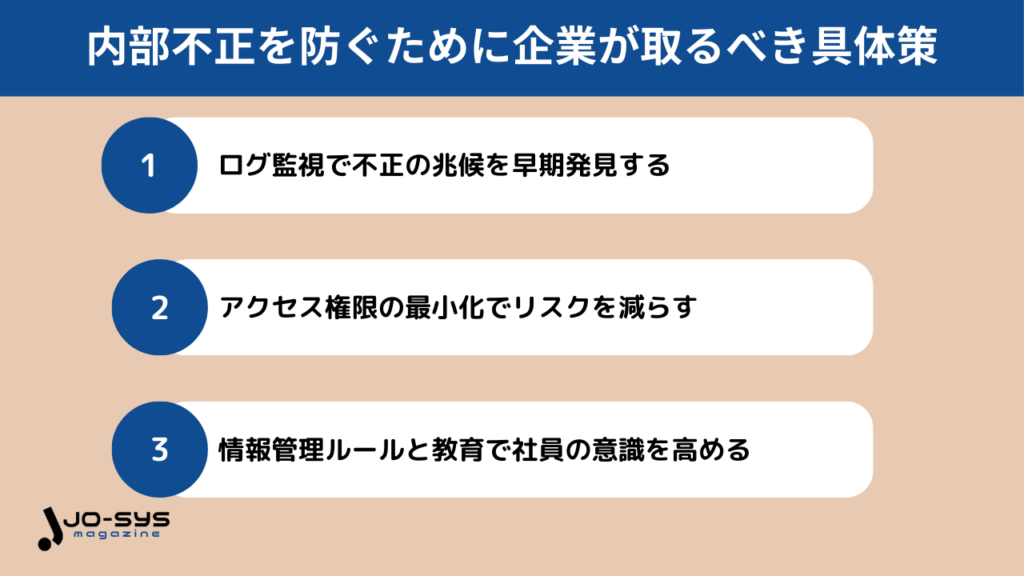

内部不正を防ぐために企業が取るべき具体策

内部不正は発生してから対処では遅いため、起こさせない仕組みづくりが重要です。企業が内部不正を防ぐためには、以下のような対策を講じることが重要です。

それぞれ詳しく解説します。

ログ監視で不正の兆候を早期発見する

内部不正が発生した場合にすぐ対処できるように、ログ監視で不正の兆候を監視しておくのがおすすめです。

誰が、いつ、どのシステムにアクセスしたのか、どのファイルを開き、何を持ち出そうとしたのかを把握しておくことで、万一内部不正が起きてもすぐに対処できます。

また、ログ監視を従業員に周知しておくと、犯行する気を起こさせないようにできるでしょう。

アクセス権限の最小化でリスクを減らす

アクセス権限が適切に設定されていなければ、内部不正が発生しやすくなります。そのため、アクセス権限は業務で必要な最小限にとどめておくことが重要です。

たとえば、人事システムにアクセスできるのは人事部職員のみにするなどです。

また、アクセス権限は定期的に棚卸しをおこない、不要な権限を削除することも重要です。

情報管理ルールと教育で社員の意識を高める

内部不正は、情報漏えいが発生した時点で気づくケースが多いです。そのため、情報を不正に持ち出せない仕組みをあらかじめ整えることが有効です。

- USBの使用を原則禁止にする

- モバイルデバイスへのデータコピーを禁止する

- 重要データの印刷を制限する

また、情報管理ルールは決めて終わりではなく、従業員に周知・教育をおこなうようにしましょう。

情報漏えいがもたらす被害の大きさを理解してもらえれば、内部不正が発生するリスクを抑えられます。

まとめ | 内部不正のリスクを理解し、今すぐ対策を始めよう

内部不正は、企業の信用度や競争力などを失う可能性のある重大な脅威です。外部攻撃と違い、内部にいる人物による犯行であるため、被害が甚大になりやすく、発見も遅れがちです。

そのため、内部不正は未然に防ぐ仕組みづくりが重要です。

内部不正は、いつ・どこで・誰が起こしても不思議ではありません。自社は関係ないと思わず、「起きる前提」で体制を整えておくことが、企業の信頼と資産を守ることにつながります。

自社のルールや仕組みを見直し、内部不正を防止できる体制が整っているか一度確認してみてください。

.jpg)