ひとり情シスの退職が招くリスクとは?原因と対処法・離職防止策を徹底解説

情シス業務を一人で抱えて疲弊している

ITトラブル対応に追われ、心身ともに限界

辞めたいけど、自分がいなくなったら会社が回らなくなる…

こうした悩みを抱えるひとり情シスが、退職を真剣に検討するケースが増えています。

実際、IT人材不足が深刻化する中で、ひとり情シスの離職は企業に大きなダメージを与える可能性があります。

属人化した業務が残り、後任がすぐに見つからず、最悪の場合はインフラ障害や情報漏えいのリスクにもつながるため注意が必要です。

本記事では、ひとり情シスの退職原因から発生するリスク、企業が取るべき対処策、離職を防ぐための環境づくりまで網羅的に解説します。

ひとり情シスの離職を防ぎ、安定したIT体制を築きたい企業担当者は、ぜひ最後まで読んでください。

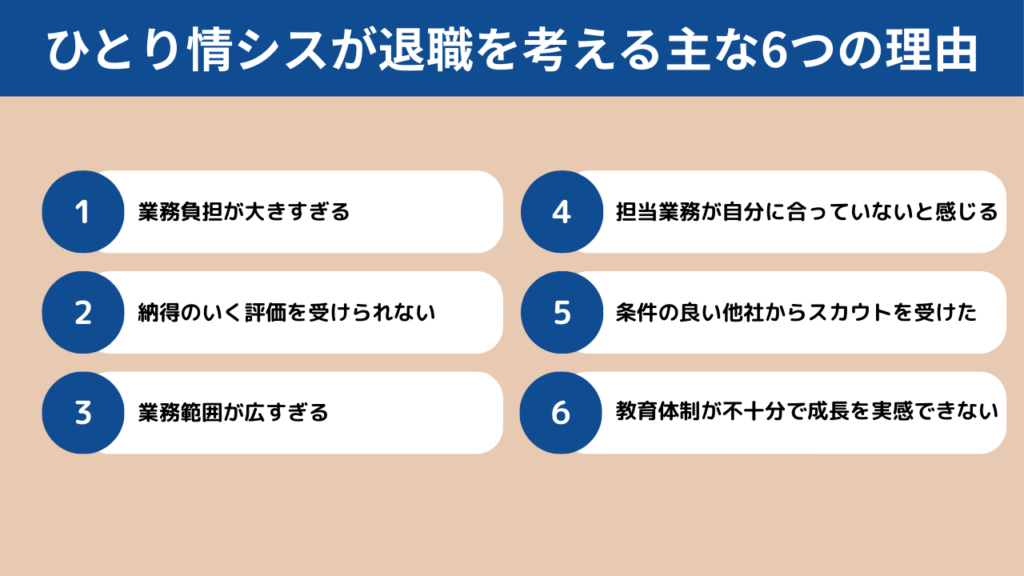

ひとり情シスが退職を考える主な6つの理由とは

ひとり情シスが退職を考える主な理由は、以下の6つです。

それぞれ詳しく解説します。ひとり情シスの悩みを確認し、改善できる点がないかチェックしましょう。

業務負担が大きすぎる

ひとり情シスは、社内のすべてのIT業務を一人で担当します。

- PC・モバイル端末のキッティング

- アカウント管理

- 情報セキュリティ対策

- SaaS選定〜運用

- 社内システム開発

- 社内ITインフラ構築・運用・保守 …etc

PC設定やトラブル対応、インフラ保守からセキュリティ対策まで、業務範囲は広範囲です。緊急対応や突発的な依頼も多く、日常的に業務過多な状態が続いています。

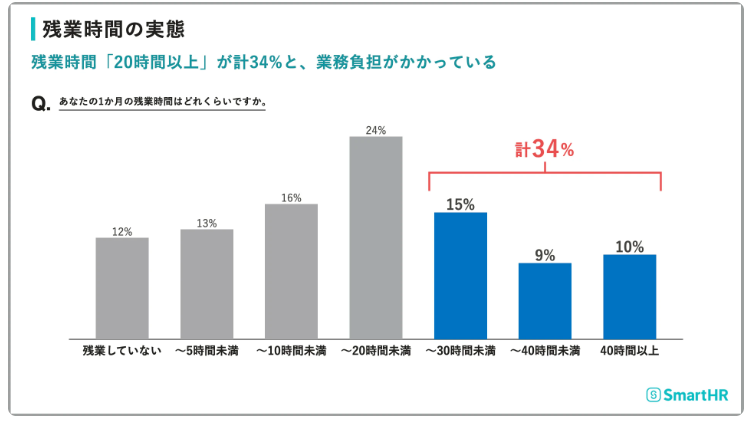

実際、株式会社SmartHRの調査によれば、情シスで月間残業時間が20時間以上に達する人が34%にのぼり、さらに3人に1人が「昨年より残業が増えた」と回答しています。

とくに、以下のような要因によって業務負荷は年々高まっています。

- SaaSや業務ツールの導入増加による運用管理の煩雑化

- セキュリティ基準の高度化に伴う対応の複雑化

ひとり情シスの場合は、広範な業務を単独で対応する必要があるため業務負担が非常に大きく、精神的・肉体的にきついと感じて退職を考える人が少なくありません。

納得のいく評価を受けられない

情シスは営業職や開発職のよう、数字で成果が測れない職種であるため、経営層や周囲から理解を得られないケースが多いです。

「何も問題がない=仕事していない」と誤解されることも少なくありません。

- 成果が数字として現れにくい

- 問題を起こさないことが前提

- トラブルが起きたときだけ注目される

- 他部門からの依頼に追われ、自分の成果を残せない

結果として、「頑張っても意味がない」「やりがいを感じられない」といった心理的ストレスが蓄積し、退職を考える要因となります。

業務範囲が広すぎる

ひとり情シスの仕事は「何でも屋」と呼ばれるほど多岐にわたります。

インフラ・ネットワーク・ソフトウェア管理だけでなく、情報セキュリティ、PCサポート、社内研修の講師まで、ITに関するすべてを一人で担当するケースも珍しくありません。

- PCやスマホのキッティング

- サーバ・ネットワークの構築・運用

- 情報セキュリティ管理

- 社内システムの選定と導入

- ベンダーとの折衝・発注

- 社員からの問い合わせ対応(ヘルプデスク)

- DX関連プロジェクトの推進

中小企業の76%が兼務型ひとり情シス。92%が人手不足を感じ、ユーザー層の低リテラシーに苦慮している。兼務はITだけに留まらず、コンプライアンスやハラスメント対策、BCPなど幾つも業務を兼務している。

※引用元:一般社団法人ひとり情シス協会「「真説」ひとり情シスの傾向と対策 2024年度版」

こうした業務の幅広さに加え、中小企業の約76%が「兼務型ひとり情シス」であるといった調査結果もあります。

IT業務に加えて、人事・総務・法務・コンプライアンス・BCP(事業継続計画)などのバックオフィス業務を兼ねる例が多く、「兼務疲れ」を訴える担当者が増えています。

このように幅広い分野に精通することを求められるため、業務負担の大きさや勉強することが多いことから退職を考える人も少なくないといえるでしょう。

担当業務が自分に合っていないと感じる

情シス業務は多岐にわたるため、「自分の得意分野や志向と合っていない」と感じることもあります。

たとえば、開発職を希望していたのにインフラ中心の業務を任されたり、人と接するのが苦手なのにヘルプデスクを主担当として担わされるケースです。

理想とミスマッチが起きていると、ストレスが溜まりやすくなるほか、やりがいも感じにくくモチベーションが上がらないでしょう。

条件の良い他社からスカウトを受けた

近年、DX推進やクラウド導入の流れから、情シス経験者の市場価値が大きく高まっています。

特にひとり情シスは、業務のなかでさまざまなことを経験するため、市場価値が高く転職サイトやSNS経由で条件の良い他社からスカウトが届くことも少なくありません。

- 年収アップの提示(年収+100万以上のオファーも)

- 専門分野に特化した業務に専念できる

- チーム体制が整っていて、相談・共有が可能

- 教育・研修制度が充実している

スカウトされたから辞めるのではなく、現在の職場に在籍する理由がないと感じさせてしまう職場環境が、離職の根本的な原因の可能性があります。

教育体制が不十分で成長を実感できない

ひとり情シスの多くは「相談相手がいない」「自己流で学ぶしかない」と感じています。実務を通じた学習は貴重ですが、効率が悪く、体系的な知識が身につきにくい問題もあります。

業務に追われる日々のなかでは、新スキルを学習する余裕もなく、将来的なキャリアについて不安を感じる人も多いでしょう。

「今後も成長できないのではないか」と不安が強くなり、自己成長を重視する人が退職を考えるようになります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

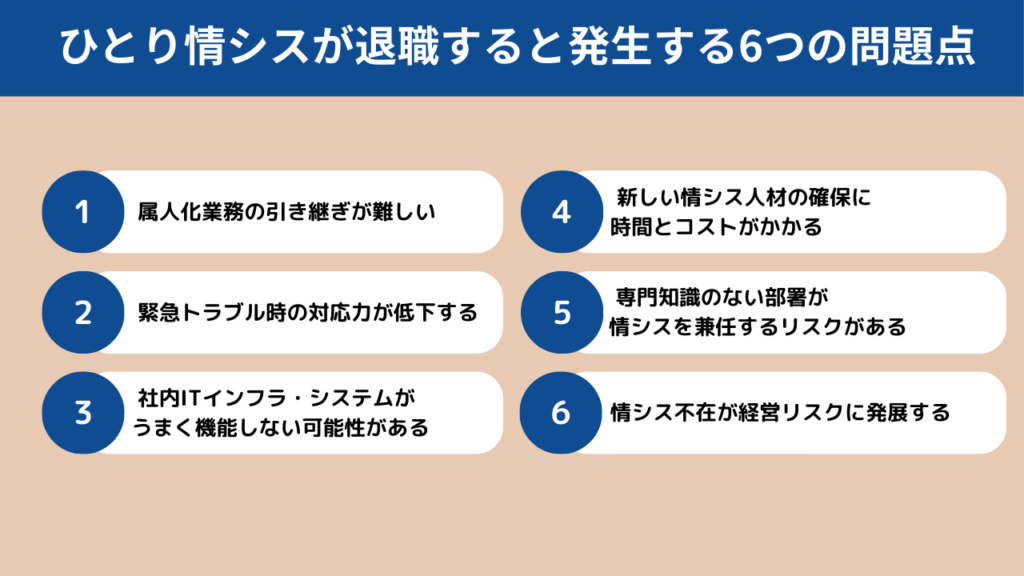

ひとり情シスが退職すると発生する6つの問題点

ひとり情シスが退職すると、以下のような問題が発生します。

それぞれ詳しく解説します。退職時の問題点を確認し、ひとり情シスのリスクを再認識しておくようにしましょう。

属人化業務の引き継ぎが難しい

ひとり情シスが退職すると、引き継ぎの問題が発生します。日々のIT業務は、経験やスキルをもとに作業がおこなわれており、マニュアル化されていないケースが多いです。

特に情シスは、マニュアル作成に割く時間がないほど忙しいケースが多く、引き継ぎの際に混乱することが少なくありません。

- パスワードや設定情報が分からない

- どの業者と何を契約しているのか不明

- 更新・保守スケジュールが引き継がれていない

- 社員からの問い合わせに即答できない

属人化の度合いが高いほど、組織全体の業務に悪影響を及ぼします。

日ごろからナレッジの共有や業務の見える化をおこなうことが、ひとり情シスの退職リスクを軽減するポイントです。

関連記事:【脱・属人化】属人化とは?意味や要因、解消する方法を解説

緊急トラブル時の対応力が低下する

サーバーダウン、メール障害、ウイルス感染など、IT部門が担う緊急トラブル対応は業務が停止するため、緊急を要するケースが多いです。

しかし、ひとり情シスが退職してしまうと、緊急トラブル時の対応力が低下します。社内で一時的に対応を試みたとしても、専門知識が乏しければ改善は困難といえるでしょう。

復旧が遅れることで、顧客対応が滞ったり、営業活動が停止するなど、企業側にさまざまな損失が発生する可能性があります。

社内ITインフラ・システムがうまく機能しない可能性がある

ひとり情シスが退職すると、社内のITインフラやシステムの維持管理が難しくなります。日々の運用保守や更新作業が滞り、システムのパフォーマンスや安定性が徐々に低下していきます。

- アップデートやセキュリティパッチの適用が遅れる

- 認証エラーやネットワーク障害が頻発する

- 社内ポータルや業務アプリがアクセス不能になる

- ベンダーとの契約更新が漏れ、ライセンス切れが発生する

とくにオンプレミス環境や自社開発システムを利用している場合、システム構成の全貌を把握しているのが本人しかいないケースも多く、障害発生時の対応は困難といえるでしょう。

新しい情シス人材の確保に時間とコストがかかる

IT人材の採用は年々難易度が上がっており、情シス人材は需要に対して人材が不足しています。そのため、ひとり情シスが退職しても、代わりの人材をすぐに確保できるとは限りません。

求人票を出しても応募が集まらず、面接・選考・内定・入社までには数か月以上かかることもあります。

また、業務を一人で任せられるレベルに育てるには、多くの時間と教育コストが必要です。

専門知識のない部署が情シスを兼任するリスクがある

ひとり情シスが退職した直後、代替要員が確保できなければ、やむを得ず総務や経理などの別部門がIT業務を兼任するリスクがあります。

- システム設定ミスによる障害や業務停止

- ID管理やパスワード設定の甘さによる不正アクセス

- トラブル対応に時間がかかり、社員の不満が増大

- ベンダーとの交渉に不慣れでコストが増大

総務や経理部門の人はITに関する専門知識が不足している場合が多く、ミスや対応スピードの低下につながり、社内全体の生産性が悪くなります。

情シス業務は専門性の高い内容が多く、他部署の人がおこなうには難易度が高いです。

情シス不在が経営リスクに発展する

情シスの役割は単なる社内IT担当者にとどまりません。セキュリティ対策やIT投資の最適化、システム連携の推進など、事業の成長を支えるインフラそのものを支えています。

事業を支える情シスが退職してしまうと、経営リスクに発展する可能性があります。

- システム障害が長期化し、顧客の信用を失う

- 情報漏えい事故で行政対応や賠償が発生

- 社内DXやIT化が停滞し、競合に後れを取る

- IT投資の意思決定が曖昧になり、コストが膨張

たとえば、事業のIT戦略を推進できる人材がいないことで、他社に遅れをとる可能性が高くなるでしょう。

経営の安定と成長を実現するためにも、情シスが働きやすい環境を整えることが重要です。

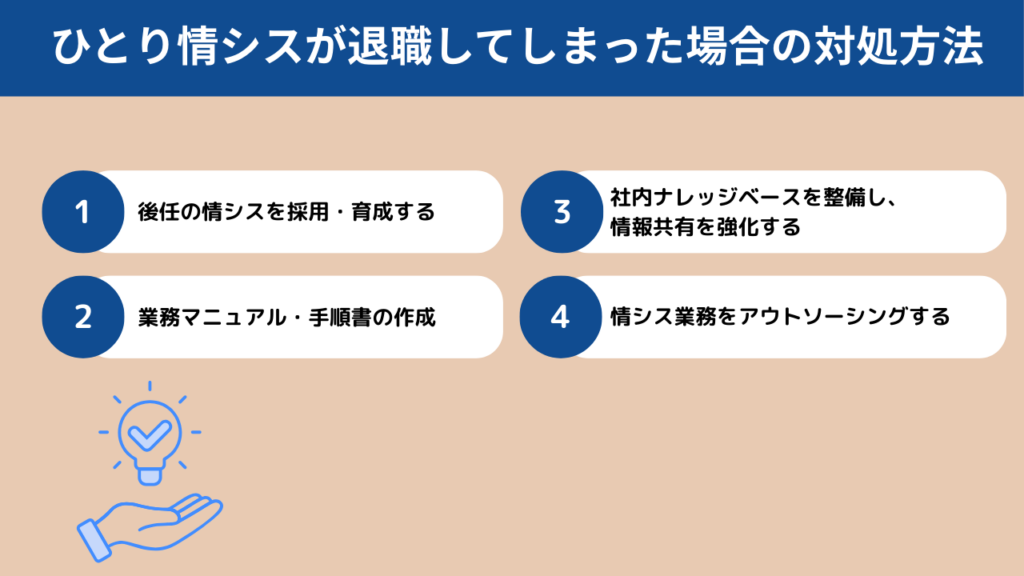

ひとり情シスが退職してしまった場合の対処方法

ひとり情シスが退職してしまった場合は早急に対策を講じる必要があります。

具体的には、以下のような対処をおこなうのがおすすめです。

それぞれ詳しく解説します。

後任の情シスを採用・育成する

ひとり情シスが退職してしまった場合は、後任者の確保が重要です。IT人材は採用難易度が高いため、「退職してから動く」では遅いと考えられます。

- ひとり情シスが関わる業務を可視化し、求人要件を明確にする

- 採用活動はエージェントやIT系媒体を活用し、スピード感を重視

- 入社直後から段階的にOJTを行い、現任者がサポートできる期間に戦力化を図る

- 若手や他部門からの社内公募も視野に入れる

引き継ぎ期間の確保や戦力となる情シス人材を採用・育成するためにも、現担当者の在職中に対応を進めるようにしましょう。

業務マニュアル・手順書の作成

属人化の起きやすいひとり情シスでは、退職の際に混乱しないために業務マニュアル・手順書の作成が重要です。

あらかじめ引き継ぎ可能な状態を整えておけば、後任が見つかるまでの間も情シス業務をスムーズにおこなえるほか、採用後も役立ちます。

日常の業務を洗い出し、各業務の目的や手順、使用ツールなど、詳細を作成しておくようにしましょう。

社内ナレッジベースを整備し、情報共有を強化する

ひとり情シスの業務を見える化しないまま放置していると、退職時だけでなく、普段の業務でも本人にしかわからない状態が常態化してしまいます。

日常業務をスムーズに運用するためにも、日々の業務内容・設定情報・トラブル対応記録などを社内で共有・検索できるナレッジベースとして整備することが重要です。

- 社内システム・ツールの管理情報(ID・権限・利用状況)

- トラブル時の対応手順と過去の解決事例

- 利用中のベンダー情報や契約状況

- 定期的な運用作業のスケジュールと方法

退職に備えることも重要ですが、いつ誰が見ても業務がわかる仕組みを構築しておくと、強いIT体制を築けます。

情シス業務をアウトソーシングする

ひとり情シスの退職の対処方法として、情シス業務をアウトソーシングすることもおすすめです。

- 外部の専門知識・スキルを活用できる

- 急な退職が発生してもサービスを継続できる

- 社内リソースをコア業務に集中できる

- 必要に応じて対応範囲やボリュームを柔軟に調整できる

特に中小企業では、常にITの専門人材を社内に抱えるのが難しいため、業務の一部または全部を外部に委ねることで安定した運用が可能になります。

また、アウトソーシングを活用すれば退職による業務停止リスクを最小限に抑えられるだけでなく、専門知識を有したスタッフから高品質な対応も期待できます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

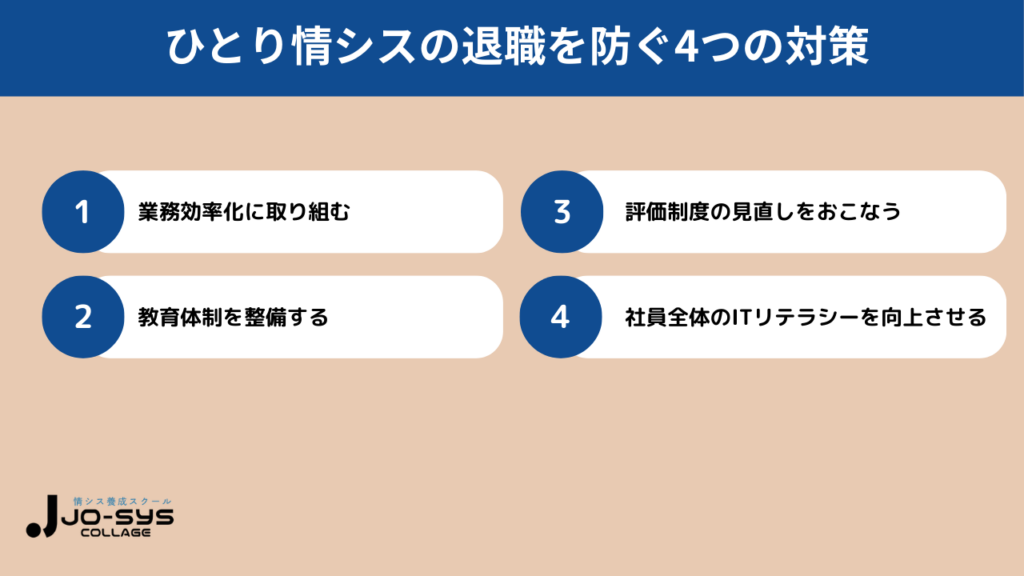

ひとり情シスの退職を防ぐ4つの対策

ひとり情シスの企業は、担当者が退職させないためにも次のような対策を講じておくようにしましょう。

それぞれ詳しく解説します。

業務効率化に取り組む

ひとり情シスの多くが業務量の多さに対してきついと感じています。業務量の多さを軽減するためには、業務効率化に取り組むことが重要です。

- アカウント管理:ID管理ツール、SSO導入

- ヘルプデスク対応:チャットボット、社内FAQ化

- 定期レポート作成:自動集計ツールの開発(GAS、Python など)

たとえば、PC初期設定やアカウント作成などの定型作業は、テンプレート化や自動化ツール(RPA・スクリプト)で対応可能です。

また、くある質問はチャットボットやFAQページにまとめることで、問い合わせ対応の負担も大幅に削減できます。

教育体制を整備して成長機会を提供する

成長の実感を感じにくい職場では、情シスのモチベーションが低下しやすく、長期的な雇用を望めない可能性があります。

特にひとり情シスのような孤立しやすいポジションでは、学びの場の不足が離職の大きな原因になるでしょう。

教育体制を整えることで、担当者のスキルアップだけではなく、企業としてのIT基盤強化にもつながります。

- オンライン研修や外部セミナーへの参加

- 資格取得サポート

「この会社なら成長できる」と感じてもらえる環境づくりが、優秀な情シス人材の定着につながります。

評価制度の見直しをおこなう

情シスは営業職や開発職などのように業務が数値で現れる職種ではないため、適正な評価を得られないケースが少なくありません。

実際には高度な判断と技術で社内を支えていても、可視化されなければ、評価にもつながらず、担当者は不満を抱えがちです。

退職を防ぐためにも、情シスの評価制度を見直し、努力が報われるような環境づくりが欠かせません。

社員全体のITリテラシーを向上させる

社員全体のITリテラシーが不足していると、問い合わせが増加するため、情シスの負担は大きくなります。

情シスの負担を少しでも軽減するためには、全社員のITリテラシー向上に取り組むことが重要です。

- 新人研修にIT基礎研修を組み込む

- よくある質問をまとめたマニュアルを社内配布

- セキュリティ研修を定期的に実施

- ITパスポートなどの資格取得を奨励

そもそもひとり情シスは業務負荷が高いため、全社的にITリテラシーの向上に取り組み、不満による退職を防止するようにしましょう。

ひとり情シスの退職防止には情シスカレッジがおすすめ

- マイクロラーニング形式でスキマ時間に受講できる

- ITインフラ・セキュリティ・クラウドなど分野別に学べる

- サブスク型で動画見放題

ひとり情シスの退職防止でおすすめのなのが情シスカレッジです。

情シスカレッジは、ITインフラやセキュリティ、クラウドなど情シスに必要な知識・スキルをマイクロラーニング形式で学習できる動画プラットフォームです。

業務の合間やスキマ時間で視聴できる動画研修を通じて、実務に直結する知識とスキルを無理なく学べます。

契約すると動画はすべて見放題であるほか、新研修の動画が随時更新されるため、情シスのスキルアップに注力したい企業におすすめです。

\ 情シス人材の育成に特化 /

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

ひとり情シスの退職に関するよくある質問

ひとり情シスがつらいと感じる理由は?

ひとり情シスがつらいと感じる原因は、以下のとおりです。

- 相談相手がいないため孤独を感じる

- 給与や休日などの待遇に不満がある

- 業務負担が大きい

- 情シス業務への理解が乏しい

幅広いIT業務をすべて担当する必要があるため業務負担が大きいほか、相談相手がいないことから孤独を感じやすい点がつらいと感じる原因として挙げられます。

また、情シス業務への理解が乏しいことや、そもそも待遇に不満がある場合につらいと感じる人は少なくありません。

情シスの離職率はどのくらいですか?

デル・テクノロジー株式会社の調査によると、情シスの離職率は21%と報告されています。

調査結果からわかるように情シスの離職率は非常に高いといえます。しかし、離職率の2倍近くである37%の人材を外部から採用しているデータもあります。

出典元:Dell EMC 、約800社の中堅企業を対象にした「IT投資動向調査」の最新結果を発表 | デル・テクノロジーズ株式会社のプレスリリース

まとめ | 情シスカレッジを活用して、ひとり情シスの退職問題に対処しよう

ひとり情シスの退職は、単なる人材の離脱にとどまらず、業務停止・セキュリティ低下・経営リスクへと直結する重大な問題です。

退職の背景には、業務過多、評価されにくい環境、成長機会が少ないなどが挙げられます。対処が遅れると、貴重な人材を失うだけでなく、社内全体が混乱に陥る可能性もあるため注意が必要です。

ひとり情シスが退職したり、退職させないためにも、業務の見える化、教育体制の整備、適切な評価制度、社内のITリテラシー向上といった多方面からのアプローチが欠かせません。

情シス人材を育成する場合は、スキマ時間で学べるマイクロラーニング形式で無理なく学習をおこなえる情シスカレッジがおすすめです。

ひとり情シスの退職によるリスクを低減し、社内のIT体制を強化しましょう。

\ 情シス人材の育成に特化 /

.jpg)