クラウド運用管理とは?種類やメリット、課題と対策方法を徹底解説

クラウドを導入したのに運用がうまくいかず困っている

自社に合ったクラウドの使い方がわからない

「導入したら終わり」ではないことを痛感している

このような悩みを持つ企業は少なくありません。クラウドサービスは便利で低コストとイメージされますが、運用の段階でつまづくケースが見られます。

結論、適切なクラウド運用管理の方法を把握しておけば、スムーズなクラウド運用が可能です。

この記事では、クラウド運用管理の基礎から種類、メリット・デメリット、よくある課題とその対策方法まで詳しく解説します。

クラウド運用管理とは

クラウド運用管理とは、インターネットを通じて外部サービスを活用し、社内システムの運用を管理することです。

- セキュリティ対策になる

- 万一に備えた運用体制を整備しておく必要がある

クラウドは利便性の高いサービスではありますが、安定して運用するためにはセキュリティ対策や万一のトラブルに備えた運用体制の整備が必要です。

たとえば、クラウドサービスはインターネットを通じて利用するため、悪意のある第三者から情報を盗み見られたり、サイバー攻撃を受けたりするリスクがあります。

また、自然災害やベンダー側のトラブルによってサービスが利用できなくなる可能性もあるでしょう。

クラウド運用は、安全な運用を実現し、トラブル時も安定した事業継続をおこなうために重要な役割を果たしています。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

クラウド運用管理の種類

クラウド運用管理は、大きく以下の2種類にわけられます。

それぞれの特徴について詳しく確認していきましょう。

参考:【用語解説】地域医療に役立つクラウドサービス|医療機関にとってのメリットについて|コトセラ

パブリッククラウド

パブリッククラウドは、クラウドベンダーが提供したサービスは複数人で同時に利用する形態です。

- プライベートクラウドより初期費用を抑えて導入できる

- 個人・法人関係なく不特定多数でサービスを共同利用する

- 自社専用ではないため、自由度やカスタマイズ性に限界あり

パブリッククラウドは、迅速かつ低コストでシステム環境を整備できる点が大きな魅力です。

AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどが代表例で、サービスの利用開始や停止が柔軟にできます。

プライベートクラウド

プライベートクラウドは、自社または特定企業向けに専用で構築されたクラウド基盤です。

- 高いセキュリティと独自ポリシーの適用が可能

- カスタマイズ性が高い

- 導入までに時間とコストがかかる

カスタマイズ性に優れており、プライベートクラウドは厳しいセキュリティ要件が求められる業界や、自社の要件に合わせた運用を実現したい企業に適しています。

ただし、初期コストが大きく、メンテナンスも必要になるため、導入には十分な予算と専門知識が不可欠です。

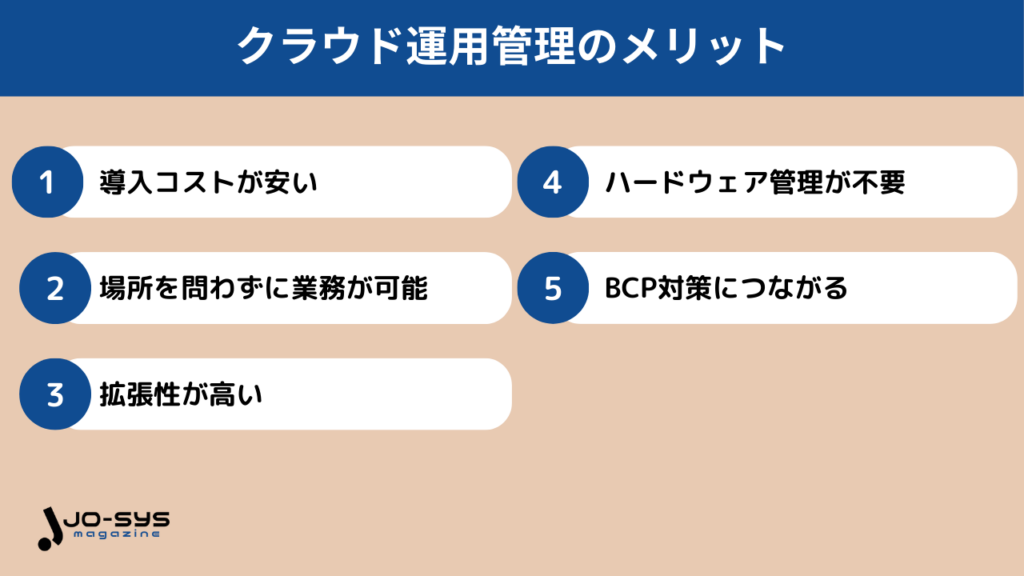

クラウド運用管理のメリット

クラウド運用管理のメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

導入コストが安い

クラウドはオンプレミスのように、サーバーやネットワーク機器を自社で準備する必要がなく、初期コストを抑えて導入できます。

- サーバーやネットワーク機器の購入が不要

- 設置スペースや電力コストがかからない

- メンテナンスや障害対応はベンダー側が実施

- サブスクリプション形式で月額課金により予算化しやすい

オンプレミス環境を構築する場合、ハードウェア購入費、設置・工事費、UPS(無停電電源装置)などの設備投資が必要です。さらに、人件費や維持管理コストも発生するでしょう。

一方クラウドは、必要なときに必要な分だけリソースを利用できる「従量課金」モデルが主流です。初期費用を最小限に抑えられるため、予算の限られている企業でも安心です。

どこでも業務が可能

クラウドはインターネットを通じて利用できるため、オフィスに限らず、在宅勤務や外出先からでもアクセスできます。

従来のオンプレミス環境では、設備を自社で保有しているため、社外からのアクセスや運用管理が困難でした。

しかし、クラウドサービスではDaaS(仮想デスクトップサービス)が提供されており、簡単にリモートワーク環境を構築できます。

拡張性が高く、ビジネスの成長に柔軟に対応できる

クラウドは、企業の成長に合わせてシステムリソースをスムーズに拡張できる仕組みを備えています。

急なアクセス増加や事業拡大にも柔軟に対応できる点が、オンプレミスにはない大きな強みです。

- 利用量に応じてリソース(CPU・メモリ・ストレージなど)を自動で増減できる

- 新拠点・新サービスの立ち上げ時も迅速に対応可能

- 短期キャンペーンやピークタイムでもサービス品質を維持できる

オンプレミスでは、サーバーの増設やネットワーク機器の強化に時間もコストもかかります。

一方、クラウドでは、数クリックで必要なリソースを追加でき、無駄のない運用が可能です。

ハードウェア管理が不要で運用負担を軽減

オンプレミス環境の場合は、機器の選定から設置・運用・保守・入れ替えまでを担う必要があり、IT部門の運用負担は大きい状況でした。

一方でクラウドは、サーバーやストレージなどを自社で準備する必要がありません。

その上、障害対応や保守などをクラウドベンダー側が管理しているため、運用負担を軽減できます。

BCP対策につながる

クラウド運用は、災害や緊急時でも事業を止めないBCP対策にも有効です。

- データは地理的に分散されたデータセンターで保管

- 災害時でも社外からシステムにアクセス可能

- ハードウェア被害の影響を受けにくい構造

オンプレミス環境では、サーバールームが被災すると業務の復旧に時間がかかる上、データ損失のリスクも高まります。

一方クラウドでは、データが複数拠点に分散されて保存されるため、ひとつの地域で障害が起きても他のリージョンで業務継続が可能です。

BCPを重視する企業にとっては、クラウドは非常に有用な選択肢といえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

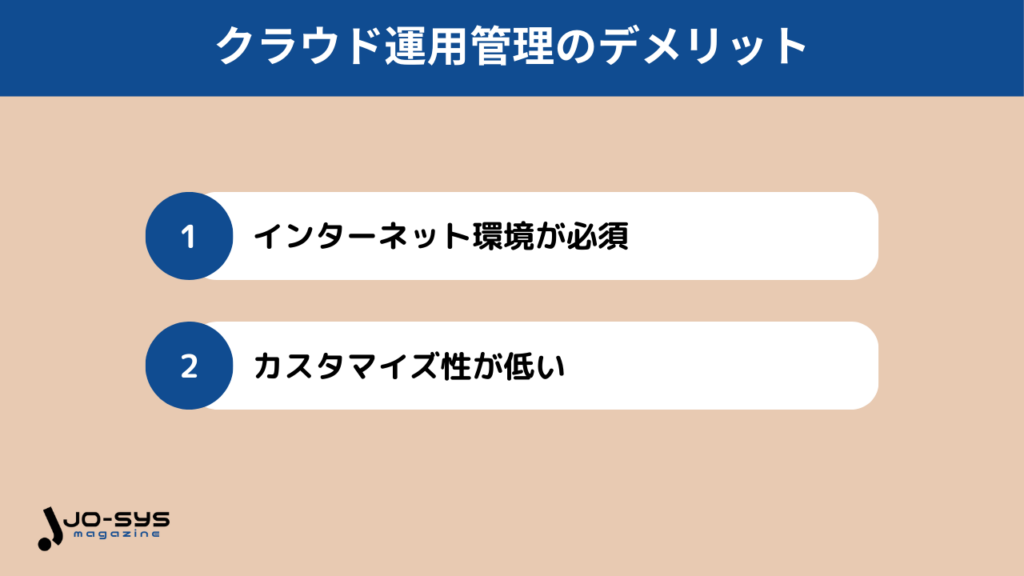

クラウド運用管理のデメリット

クラウド運用管理のデメリットは、以下のとおりです。

クラウドは便利ですが、導入・運用にあたって注意すべきデメリットも存在します。

ここでは、クラウド運用管理のデメリットについて解説します。

インターネット環境が必須

クラウドサービスは利用する際に、インターネット環境が必要です。ネットワーク環境が不安定であれば、業務に影響する可能性があります。

たとえば、オフィスで利用している回線に障害が起きた場合、社内全体のクラウドサービスが使えなくなる恐れがあります。

また、外出先や自宅での業務でも、回線状況によっては業務効率が悪くなる可能性があるでしょう。

自由度が低く、機能・対策の制限を受けることもある

クラウドサービスは利便性が高い反面、サービス事業者が提供する機能・設計の枠に沿って運用する必要があります。そのため、自社特有の要件に対応しきれない場合がある点がデメリットです。

たとえば、社内で使っていたオンプレミスの業務システムをクラウドに移行したが、機能の一部が利用できなかった事例も少なくありません。

導入後に混乱しないためには、事前にベンダーの仕様を細かく確認し、自社の要件に合致するかを見極めることが不可欠です。

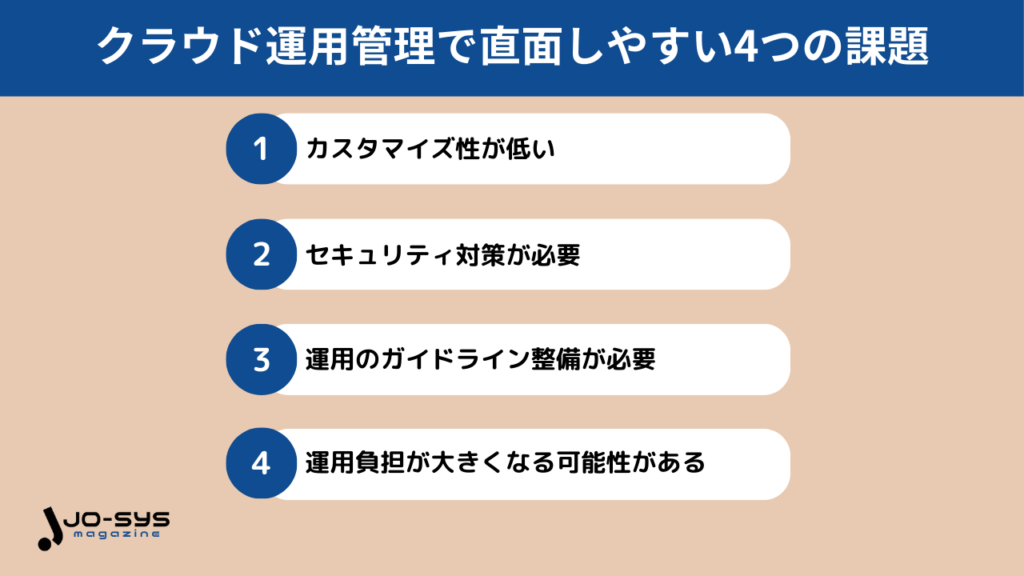

クラウド運用管理で直面しやすい4つの課題と対策は?

クラウド運用では、以下のような課題に直面しやすいです。

それぞれ詳しく解説します。

カスタマイズ性が低い

クラウドサービスは、ベンダーが提供するサービスに依存するため、カスタマイズ性の低さが大きな課題です。

たとえば、既存の業務プロセスとクラウド上の仕様が合わず、従業員の作業効率が低下したというケースもあります。

- 自社要件に適したクラウドサービスを採用する

- ハイブリッドクラウドを選択する

カスタマイズ性の低さを解決するためには、自社要件に適したクラウドサービスを採用したり、ハイブリッドクラウドを選択したりすることが重要です。

ハイブリッドクラウドは、クラウドとオンプレミスを組み合わせる形態のため、カスタマイズ性の低さをカバーできます。

データ漏えいなどのリスクに備えた対策が必要

クラウドはインターネット経由でアクセスする仕様上、外部からの攻撃を受けやすく、情報漏えいや不正アクセスといったリスクがあります。

また、クラウドベンダーのセキュリティレベルに依存するため、自社の要件に合わせたセキュリティ対策が困難な点もクラウドの課題です。

- 多要素認証を導入する

- クラウドの利用ルールを明確にする

- 適切なアクセス権限を設定する

- データのバックアップを取得する

- セキュリティログを取得する

クラウドにおけるセキュリティリスクを低減させるためにも、多要素認証を導入したり、適切なアクセス権限を設定したりするなどの対策が重要です。

属人化や運用ミス防止のためにガイドライン整備が必要

クラウド運用を少人数体制や一部の担当者に任せていると、設定内容や運用フローが属人化しやすくなります。

結果として、担当者の不在や退職により業務が停滞したり、運用ミスが起きたりするリスクが高くなるため注意が必要です。

- アクセス権限の明確化

- パスワードの取り扱い方法

- トラブル発生時の対応フロー

- 情報の管理方法

属人化や運用トラブルを防ぐためにも、クラウド運用のガイドラインを整備しておくようにしましょう。

また、ガイドラインの整備が完了したら、従業員に理解してもらえるよう教育も忘れてはいけません。

運用負担が大きくなる

クラウドは導入が気軽におこなえる便利なサービスですが、利用するサービスが多いほど運用負担が大きくなります。

サービスによって運用方法は異なりますが、日常的なログ確認やアップデート対応、トラブル対応などの業務が多くなるため、必然的に担当者の負荷は大きくなります。

クラウドサービスが増えてきて運用負担が大きいと感じる場合は、運用管理ツールを導入したり、アウトソーシングを検討したりすることが重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ|クラウド運用管理で自社のIT基盤を強化しよう

クラウドは、導入のしやすさやコスト削減といったメリットがある一方で、属人化やセキュリティリスクなどの課題にも注意が必要です。

運用ガイドラインの整備やセキュリティ対策、継続的な最適化によって、クラウドの力を最大限に活かせます。

まずは自社の運用状況を可視化し、改善すべき点を洗い出すことが重要です。

クラウドを「導入すること」ではなく「運用で成果を出すこと」を目的に、自社に合った体制を構築しましょう。

.jpg)