CPUとは?初心者にもわかる基礎知識と性能の見方・選び方を徹底解説

パソコン選びで「CPUって何?」と悩んだ経験がある

価格や見た目は分かるけど、中身のスペックがよく分からない

ネットで「コア数」や「クロック周波数」と言われても意味不明

パソコンを選ぶ際、多くの人がCPUで迷います。しかし、CPUの意味や性能指標を理解しないまま選んでしまい「動作が遅い」「もう少し安くてよかった」と後悔する人は少なくありません。

パソコンはCPUの数値や用語を正しく理解しておくと、自分に合った適切な価格で選べるようになります。

この記事では、初心者でもすぐに理解できるように、CPUの役割・性能の見方・失敗しない選び方を徹底的に解説します。

CPUの役割とは?パソコンの頭脳を理解しよう

ここからは、CPUの基礎知識について確認していきましょう。

CPUの役割

CPUは、ユーザーの指示をもとに、ソフトウェアや周辺機器に命令を出す装置のことです。パソコンのなかでおこなわれる演算(計算)、制御、情報の転送処理の中心となり、全体の動作を管理しています。

- 入力情報(マウス・キーボードなど)の処理

- アプリの実行や終了の制御

- ファイル保存や読み込み指示の発行

- 画面表示や音声出力などの命令制御

- メモリとの連携による一時データ処理

普段おこなうマウスやキーボードでの入力やアプリケーションの実行・終了といった処理は、CPUによっておこなわれています。

このように、CPUは単なる計算装置ではなく、パソコン全体を制御する頭脳のような存在といえるでしょう。

CPUが処理速度に与える影響とは?

CPUの性能は高いほど処理速度が向上し、アプリの起動や作業スピードが速くなります。一方、CPUの性能が低いと動作が遅くストレスの原因となるでしょう。

ただし、やみくもにCPUの性能が高いパソコンを購入すると金額が高くなるため、自身が普段おこなう業務にあわせて選ぶことが重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

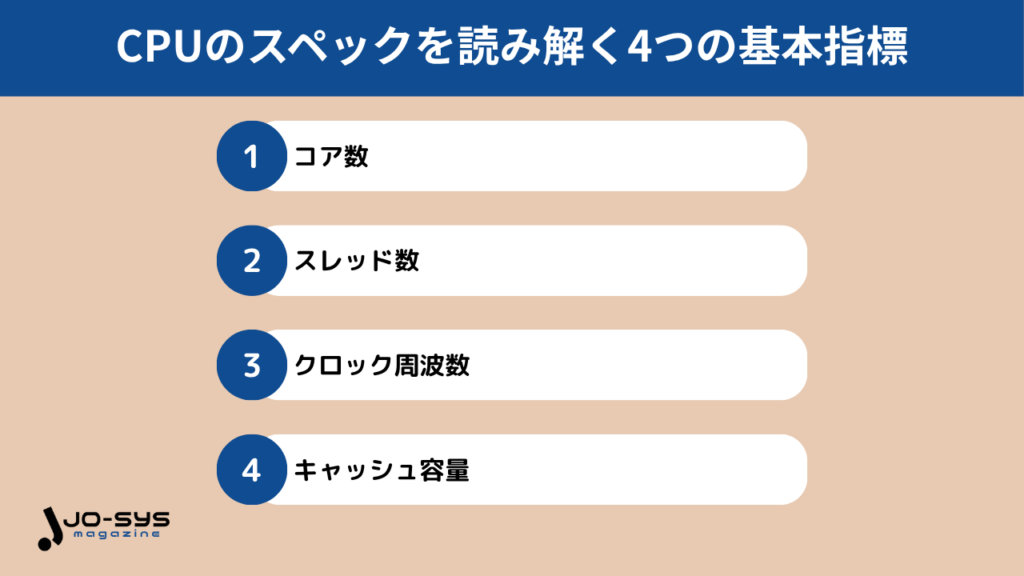

CPUのスペックを読み解く4つの基本指標

CPUの性能を正しく把握するには、表面的な型番やブランド名だけでは不十分です。重要なのは、性能を示す以下の4つの指標について理解することです。

それぞれ詳しく解説します。パソコンの処理能力を把握するためにも、CPUの4つの基本指標を押さえておきましょう。

コア数

コアとは、CPU内部にある演算処理をおこなう中核部分のことです。簡単に言えば、コア数=同時に作業できる人数のようなもので、コア数が多いほど処理速度は速くなります。

- 1コア:1人で資料作成 → 処理が遅い

- 4コア:4人で分担作業 → 同時進行でスピーディー

- 8コア以上:チームで編集+配信も同時進行 → 高負荷でも余裕

ゲームしながら音楽を聴く、インターネットをしながら音楽を楽しむなど複数の作業を同時におこなうことが多い場合は、コア数の多いCPUを搭載したパソコンがおすすめです。

スレッド数

スレッド数は、1つのCPUが同時に実行できるプログラムの数のことです。通常は1コア=1スレッドですが、近年は1つのコアが2スレッド実行可能なマルチスレッディングを搭載したCPUもあります。

マルチスレッディング対応のCPUは「4コア8スレッド」や「8コア16スレッド」のように、より多くの命令を効率よく処理することが可能です。

たとえば、4コア8スレッドのCPUであれば、見かけ上は8つのタスクを同時に処理できるため、処理の詰まりが起こりにくく、アプリケーションの動作が滑らかになります。

ただし、スレッド数が同じCPUの場合は、物理コア数が多いほど性能は高くなります。

クロック周波数

クロック周波数とは、CPUが1秒間に何回の命令を実行できるかを示す数値です。

単位はHz(ヘルツ)で表記され、コア数やスレッド数が同じCPUの場合、クロック周波数が大きいほど処理速度が速くなります。

ただし、クロック周波数が高くなるほど発熱や消費電力も増加します。発熱量の指標であるTDP(熱設計電力)も上がりやすいため、冷却性能の高いクーラーや大容量電源ユニットが必要になる点には注意が必要です。

キャッシュ容量

キャッシュとは、CPU内部に組み込まれた高速なメモリのことです。CPUが命令を実行する際に必要なデータを、一時的にキャッシュへ保存しておくことで、処理速度を維持しています。

CPUは通常、メインメモリ(RAM)からデータを読み込みますが、RAMはCPUに比べて動作が遅いため、都度アクセスしていると全体の処理スピードが低下します。

そこで、よく使用するデータをキャッシュに保存しておくことで、わざわざメモリにアクセスしなくても即時にデータを取り出せる仕組みとなっています。

CPUメーカー別の特徴を比較しよう

CPUを選ぶ際、IntelかAMDかで迷う人は少なくありません。どのメーカーも魅力的な製品を展開しており、それぞれに強みと特性があります。

ここでは、CPUメーカーの特徴をそれぞれ確認しましょう。

Intelの特徴と代表モデル

Intelは長年にわたりCPU市場を牽引してきた世界的メーカーです。主力シリーズである「Core i」シリーズは、性能と価格のバランスに優れ、多くのパソコンメーカーが採用しています。

とくにWindows OSとの親和性が高く、ソフトウェアとの互換性や安定性が求められるビジネス用途での信頼性は非常に高いです。

| グレード | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| Core i3 | 初心者向け・安価 | 文書作成、ネット検索 |

| Core i5 | バランス型・中価格帯 | ビジネス利用、軽めの編集作業 |

| Core i7 | 高性能モデル | マルチタスク、ゲーム、動画編集 |

| Core i9 | ハイエンド | クリエイター、開発・解析用途 |

Core iシリーズは「i3 → i5 → i7 → i9」の順で性能が上がる明快なグレード設計になっているため、用途に合わせて選びやすい点も特徴のひとつです。

AMDのRyzenは何が違う?Intelとの違いと選ぶポイント

CPU選びで迷いやすいのが、IntelとAMDのどちらを選ぶべきかです。いずれも高性能な製品をラインアップしており、単純な「優劣」ではなく「目的や用途」によって最適な選択が変わってきます。

Intelは、長年にわたってWindowsパソコンの標準CPUとして使われてきた実績があり、ソフトウェアとの互換性や安定性の高さが特徴です。

一方、AMDのRyzenシリーズは、同価格帯でより多くのコアやスレッドを搭載しているのが最大の魅力です。

マルチタスク処理や並列作業に強く、動画編集・3Dレンダリング・プログラミングなど高負荷な作業に適しています。

IntelとAMDの比較表

| 項目 | Intel(Coreシリーズ) | AMD(Ryzenシリーズ) |

|---|---|---|

| 特徴 | 安定性と互換性が高い | コスパとマルチ性能に優れる |

| 用途 | ビジネス、汎用利用向き | ゲーム、編集、開発向き |

| コア/スレッド数 | 少なめだが動作は安定 | 多くて同時処理に強い |

| 内蔵GPU | 軽作業用に標準装備 | APUは軽ゲームにも対応 |

| 価格帯 | やや高め | 同スペックで割安 |

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

用途別にみる!失敗しないCPUの選び方

CPUを選ぶ際、重要なのはどのような用途で使用するのかを明確にすることです。高性能なCPUは魅力的に見えますが、実際の使用目的に合っていなければ、過剰なスペックに投資することになります。

ここでは、パソコン選びで失敗しないための用途別にCPUの選び方を確認しましょう。

ネット・事務作業・動画視聴中心ならエントリーモデルでOK

パソコンを使用する目的が、インターネット検索・メールの送受信・WordやExcelでの文書作成・動画視聴といった軽作業に限られる場合は、高性能なCPUは必要ありません。

エントリーモデルである「Intel Core i3」や「AMD Ryzen 3」は、低価格ながら2〜4コアを搭載しており、基本的な作業であれば十分に対応できます。

ただし、複数のアプリケーションを同時に立ち上げて作業するような場面では、処理が重くなる場合があります。

軽い作業を前提とした使い方に留めておくと、コスパよくパソコンを購入できるでしょう。

ゲーム・編集・開発など高負荷用途には高性能モデルを

パソコンでおこなう作業のなかでも、ゲームや動画編集、プログラミング開発といった高負荷な用途の場合は、エントリーモデルのCPUでは性能不足になる可能性があるでしょう。

処理が追いつかず、動作の遅延やフリーズ、映像のカクつきなどが発生するため、安定したパフォーマンスを求めるなら上位モデルの選定が必要です。

IntelであればCore i7〜i9、AMDであればRyzen 7〜Ryzen 9クラスであれば、6コア以上(多くは8コア以上)を備え、マルチスレッド性能も高いため、複数のタスクを並行して処理する場面でも快適に動作します。

- ゲーム配信や4Kゲームプレイ

- Adobe Premiere ProやAfter Effectsでの動画編集

- Photoshop・Illustratorによるデザイン作業

- Visual Studio・Unityなどでの開発作業

- 仮想環境やDockerを使った技術検証・検証作業

普段から高負荷の処理をおこなう必要がある人は、高性能パソコンの導入を検討しましょう。

型番の読み方とスペックの見極め方

CPUの型番は、アルファベットと数字のみでパソコンの製品情報に記載されています。

一見すると意味のない数字やアルファベットの羅列に見えるかもしれませんが、読み方を理解しておけば、世代・性能といった指標がわかるようになります。

たとえば「Intel Core i7-9700」という型番を例に見てみましょう。

- 「Intel」:メーカー名

- 「Core i7」:ブランドとグレード(i3<i5<i7<i9)

- 「9700」:プロセッサナンバー。最初の「9」は第9世代、後の「700」はグレード

上記の例では「Core i7の第9世代モデルで、グレードは中上位」であることがわかるでしょう。

また、数字の末尾に「K」「T」「F」などのアルファベットが付いている場合は「低消費電力」「グラフィック機能なし」など、製品カテゴリーを示しています。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ|CPUの基礎知識を押さえて納得のPC選びを

CPUは、パソコンの処理速度や使い心地を左右する最重要パーツです。「何をするために使うのか」と目的を明確にすると、自分に必要なスペックのパソコンを無駄なく見極められるようになります。

CPU選びに失敗すると、作業効率や満足度に大きな差が生まれます。

反対に、自分の使い方に最適なCPUを選べば、「価格以上の快適さ」を手に入れることが可能です。

CPUの基礎知識について確認し、自分の目的に適したパソコンを選ぶようにしましょう。

.jpg)