情シスの仕事はなぜきつい?原因・対処方法や向いている人の特徴まで解説

毎日忙しすぎて、情シスの仕事を続ける自信がなくなってきた

トラブル対応ばかりで、やりがいを感じられない

頑張っても社内から感謝されることが少なくてつらい

情シス担当者の多くが「仕事がきつい」と感じているのは事実です。特に中小企業では1人または少人数で広範囲の業務を担当することが多く、肉体的にも精神的にも消耗しやすい環境に置かれています。

私は事業会社の情シスとして、少人数体制で幅広い情シス業務に従事してきました。

現場のリアルな課題を知っているからこそ、「なぜきついのか」「どうすれば楽になるのか」を具体的に伝えられます。

この記事では、情シスの仕事がきついと感じる理由や、向いている人・向いていない人の特徴、きつさを軽減する対策までを網羅的に解説します。

情シスとしてキャリアを続けたい人も、転職を迷っている人も、ぜひ最後まで読んでください。

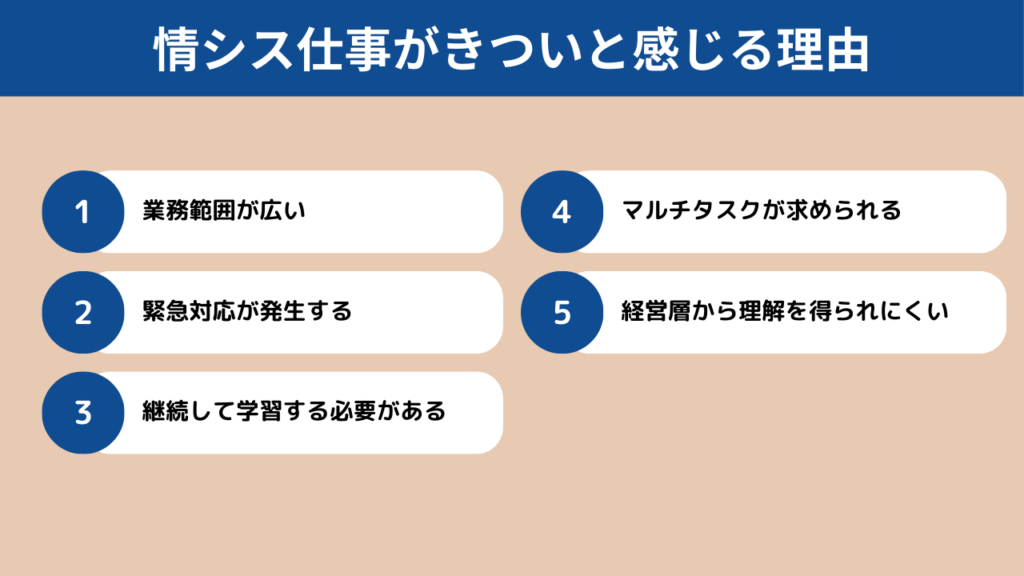

情シスの仕事がきついと感じる理由は?

情シスの仕事は、一見するとデスクワーク中心で楽に思われがちです。しかし、以下のような理由から情シスの仕事がきついと感じている人は少なくありません。

それぞれ詳しく解説します。まずは情シスの実態を知ることで、根本的な改善への第一歩を踏み出しましょう。

業務範囲が広く覚えることが多い

情シスの仕事がきついと感じる大きな理由の一つが、業務範囲の広さです。

- 社内ITの管理

- 社内システムの開発・運用

- ヘルプデスク業務

- 情報セキュリティ対策

- IT戦略の立案 …etc

ネットワーク・サーバーや情報セキュリティ、クラウドなど情シスの業務は多岐に渡ります。

中小企業の多くは情シスをひとりまたは少人数で担当するケースが多く、業務負担が非常に大きいです。

また、新しいシステムの導入や既存システムのアップデートなど、覚える内容が常に増え続けます。

緊急対応が発生することがある

情シスの仕事には、突発的なトラブル対応がつきものです。

たとえば、朝出社してみたらネットがつながらない、社内システムにアクセスできない、メールが送れないなどといった緊急事態はよく発生します。

ネットがつながらないなどのトラブルは、社内の業務が停止してしまうため、休日や夜間などに緊急対応が発生する可能性もあります。

本来進める予定だった作業を中断して対応しなければならず、1日のスケジュールが崩れてしまうことも少なくありません。

最新技術を学び続ける必要があり、勉強が欠かせない

情シスは、常に進化を続ける技術を学習し続けることが重要です。

- 生成AI

- 6G

- 量子コンピューティング

- クラウドサービス …etc

クラウド化、ゼロトラストセキュリティ、SaaSの活用、生成AIなど、ITのトレンドは年々加速しています。技術の変化に対応できなければ、社内システムの最適化やセキュリティ確保に支障が出てしまいます。

しかし、通常業務だけでも忙しい中での継続学習は、相当なエネルギーが必要となるでしょう。

「仕事が終わってからも勉強しないといけないのか」と感じることがストレスになり、仕事がきついと感じる原因になります。

マルチタスクが求められる

複数の業務を同時におこなう情シスは、マルチタスクが求められます。

たとえば、システムの設定作業をしている最中に、社内から「プリンターが使えない」「ネットが遅い」などの問い合わせが飛び込んできます。

また、プロジェクト管理・定期メンテナンス・セキュリティチェックなど、ルーチン業務も並行しておこなう必要があります。

さまざまなタスクを効率よくこなすためには、タスクの優先順位を瞬時に判断しながら対応する力が不可欠です。

しかし、切り替え作業が多すぎると脳が疲弊しやすく、集中力の低下やケアレスミスにもつながります。

経営層からコスト部門として扱われる

情シスは営業職のように売上に直結しない部署として見なされることが多く、経営層からは「コスト部門」として扱われがちです。

たとえば、システム導入にかかる予算を申請しても、「それは本当に必要なのか?」「もっと安くならないか?」と、厳しい目で見られることがあります。

業務を止めず、トラブルを未然に防ぐことこそが情シスの価値ですが、「何も起きていない=仕事をしていない」と誤解されることも少なくありません。

努力や成果が正当に評価されないことが続くと、やりがいを見失い、情シスの仕事を「きつい」と感じてしまいます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

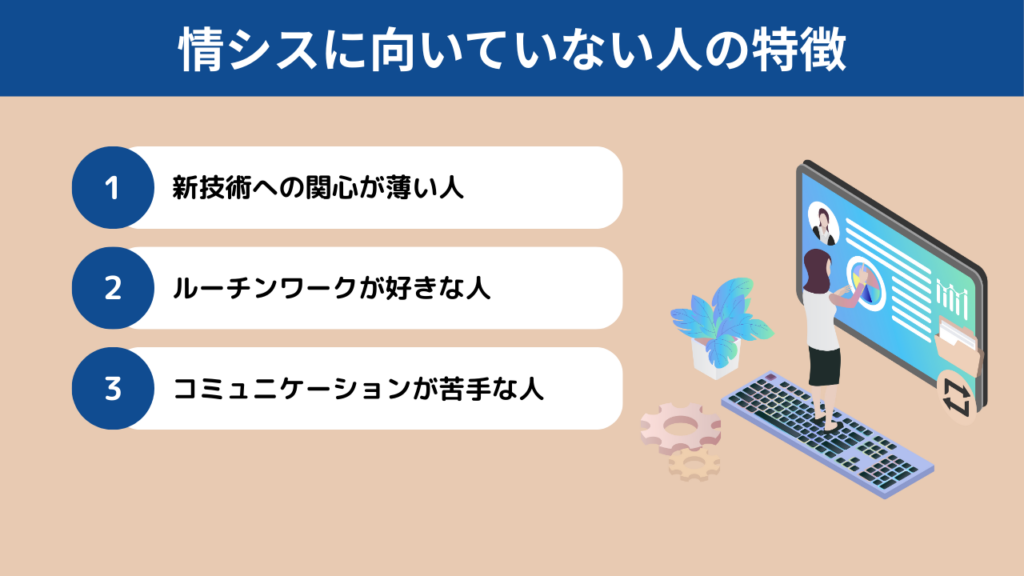

情シスに向いていない人の特徴3選

情シスに向いていない人の特徴は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。自身が特徴に当てはまっていないかよく確認してみてください。

新しい技術への関心が薄い人はキャッチアップが難しい

IT分野は日進月歩で進化を続けており、情シスの仕事もその最前線に位置しています。そのため、新しい技術に対する好奇心が薄い人にとっては、常に情報を追い続ける環境が苦痛になることがあります。

たとえば、クラウドサービスのトレンド、セキュリティ要件の変更、OSのアップデートなど、キャッチアップが求められる場面は数え切れません。

「今のままで問題ない」「できれば変化は避けたい」と考えるタイプの人は、変化の激しい情シス業務に対してストレスを感じやすい傾向があります。

ルーチンワークが好きな人は変化にストレスを感じやすい

ルーチンワークが好きな人は情シスに向いていない可能性が高いです。

情シスでは、日常的に異なる問い合わせや課題に対応する必要があり、日々状況が変わる中で柔軟に対応することが求められます。

単純作業が好きな人にとっては、予測しづらく変化の大きい情シス業務がきついと感じる可能性が高いでしょう。

たとえば、同じPCトラブルでも原因が毎回異なり、その都度原因を特定して対応する必要があります。

「単純作業の方が性に合っている」と感じる人は、別の職種を選ぶ方が長期的に見て働きやすいでしょう。

コミュニケーションが苦手な人は社内対応に苦労しやすい

情シスの業務は、ITの知識だけでは成り立ちません。

- 社内の問い合わせ対応

- ベンダーコントロール

- 経営層への相談

- 他部署との連携

社内ユーザーからの問い合わせ対応や、ベンダーとのやり取りなど、人とのコミュニケーションが日常的に発生します。

技術的なスキルがどれだけ高くても、説明力や調整力が不足していると業務が円滑に進みません。

特に社内ユーザーはITに詳しくないことが多く、「言いたいことをうまく伝えられない」「何が起きているのか分からない」といった状況がよくあります。

「人と話すのが苦手」「できるだけ関わらずに働きたい」と感じている人にとっては、コミュニケーションが多い情シスの仕事は向いていないといえるでしょう。

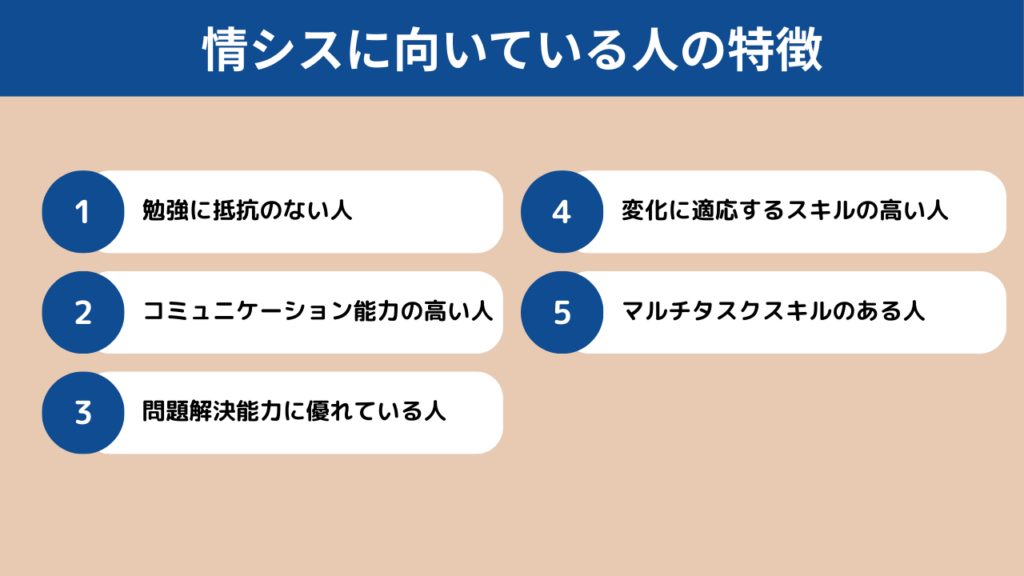

情シスに向いている人の特徴5選

情シスに向いている人の特徴は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。向いている人の特徴を参考に、自身が情シスに適しているかどうか確認してみてください。

勉強に抵抗のない人

情シスの現場では、技術革新のスピードに常に対応することが求められます。

新しいクラウドサービスやセキュリティ対策、OSの変更やベンダーツールの導入など、日々学ぶべきことが増えていきます。そのため、「新しい知識を得ることに抵抗がない方」は、情シスの仕事に適しています。

たとえば、資格試験の勉強を楽しめたり、新しいITニュースに興味を持てたりする方は、現場の変化にも柔軟に対応できます。

勉強を負担と感じず、「役立つ知識が増えるのが楽しい」と思えるタイプの方は、情シスに向いているといえるでしょう。

コミュニケーション能力が高い人

情シスは専門職ですが、人とのコミュニケショーンが多い職種です。

- 社内の問い合わせ対応

- ベンダーコントロール

- 経営層への相談

- 他部署との連携

そのため、相手の話を丁寧に聞き取り、自分の意見を分かりやすく伝える力がある方は、情シスに向いています。

たとえば、社内ユーザーから「パソコンが動かない」とだけ言われても、ヒアリングを入念におこない、具体的な状況を引き出さなければ問題の原因を特定できません。

新しいツールやシステムを導入する際には、関係部署と調整したり、わかりやすく説明して使い方をレクチャーしたりする機会もあります。

相手のレベルに合わせた言葉を選んで説明できる方や専門用語を噛み砕いて伝えられる方は、社内でも重宝される存在となれるでしょう。

問題解決能力が優れている人

情シスの仕事では、日常的にさまざまなトラブルや課題に直面します。システムエラー、ネットワークの不調、機器トラブル、操作ミスなど、問題の内容は多岐にわたります。

トラブルや問題が発生した際に冷静に原因を特定し、最適な解決策を見つけられる方は、情シスに向いているといえるでしょう。

特に重要なのは、問題の本質を見抜く力です。たとえば「印刷できない」というトラブルがあった場合、プリンターの故障だけでなく、ネットワークやドライバーの問題、PCの設定ミスなど複数の原因が考えられます。

すぐに答えが見つからない状況でも、仮説を立てて検証していく力が求められると考えておきましょう。

変化に適応するスキルの高い人

変化の激しい情シスは、適応力の高い人が向いています。

新しいシステムの導入や運用方法の見直し、社内体制の変更、セキュリティ要件の更新など、状況は日々移り変わっていきます。

たとえば、クラウドサービスへの移行が決まった際、「どう対応すればいいか」と不安になる人もいれば、「おもしろそう」と前向きに取り組める人もいます。

環境が変化した際に「楽しい」と感じる人であれば、チーム全体の雰囲気にも良い影響を与えるでしょう。

環境が変わっても冷静に対処し、自分の働き方を適応させていける人は、情シスでの長期的な活躍が期待できます。

マルチタスクスキルのある人

情シスの現場は、1つの仕事に集中できる時間は限られています。システム設定をしている途中に、社内からのヘルプデスク対応や障害報告が飛び込んできたり、定期作業とプロジェクト進行が重なったりすることも日常的です。

そのため、複数の業務を同時に管理・実行できるマルチタスクスキルに長けている人に向いています。

重要なのは、すべての作業を同時に進めるというよりも、「優先順位をつけながら切り替えて対応できるかどうか」です。

たとえば、「今すぐ対応が必要なトラブル」「明日が締切の作業」「確認だけで済む作業」などを瞬時に見極め、的確に動くことが求められます。

また、タスクの切り替え時にストレスを感じにくい人や、混乱せずに状況を整理できる人は、情シスの現場で高く評価されるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

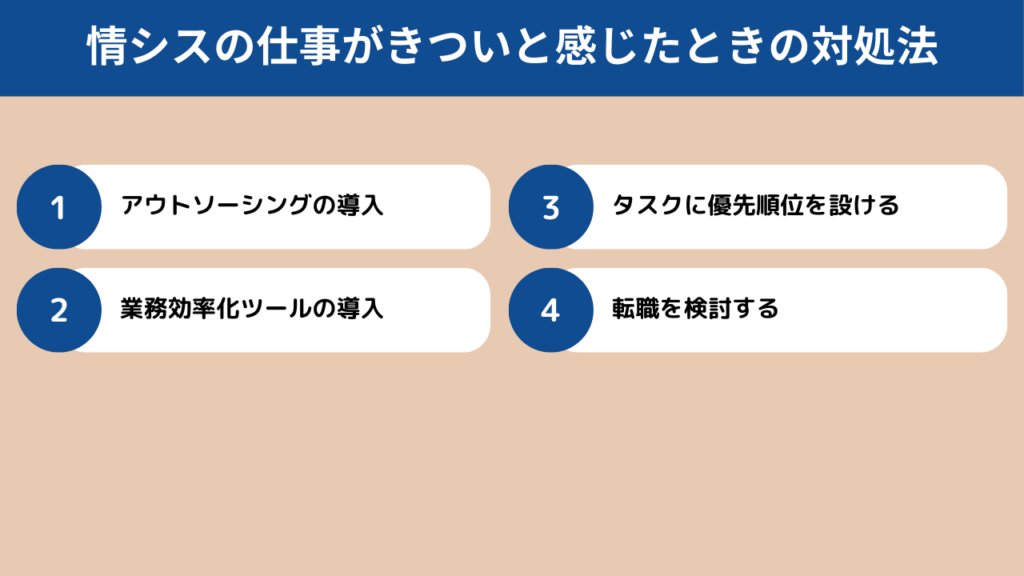

情シスが「仕事がきつい」と感じたときの対処法4選

情シスの仕事がきついと感じたときの対処法は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。情シスの業務が現状「きつい」と感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。

一部業務はアウトソーシングで負担を軽減しよう

すべての業務を自社内で完結させようとすると、情シスの負担は限界に達します。

そこで有効なのが、アウトソーシングの活用です。

- 情シスのコア業務に集中できる

- 業務負担を減らせる

- 外部から専門的なノウハウを取り入れることができる

ヘルプデスク、サーバー管理、クラウド運用など、一部の定型業務を外部の専門会社に任せることで、情シスはコア業務に集中できます。

また、障害対応など緊急性の高い業務を24時間体制で委託できるサービスも増えています。

アウトソーシングはコストがかかる面もありますが、人件費やトラブル対応の時間を考えると、結果的にコスト削減につながることも多いです。

業務効率化ツールの導入で時間と労力を削減する

業務効率化ツールを導入すると、情シスの業務負担を減らせます。たとえば、PCやアカウントの設定作業をスクリプトで自動化すれば、1台ずつ手動で対応する必要がなくなります。

- チャットボット

- チケット管理ツール

- GAS・VBAなどのスクリプト

- RPA …etc

チケット管理ツールを使えば、問い合わせ対応の進捗や優先度が一目で把握でき、対応漏れや重複を防ぐことが可能です。

また、RPAやGAS、VBAなどの業務効率化ツールを導入すれば、日常業務の一部を自動化し、情シスの負担を減らせるでしょう。

「面倒だから後回し」にせず、少しずつでも導入を進めることが、情シスの働き方改革につながります。

やるべき業務に優先順位をつけて無理を減らす

情シスの業務が回らなくなる原因の多くは、「何でもかんでも引き受けてしまう」ことにあります。トラブル対応、定型作業、システム管理、社内からの要望など、すべてを一気にこなすのは不可能です。

そこで、タスクに優先順位を設けておけば無理な業務負担を減らせます。

たとえば、「業務を止めているトラブル」は最優先で対応し、「明日までに提出すればよい資料作成」や「定期的な棚卸し」などは後回しでも問題ありません。

限られたリソースの中で無理なく業務をこなすためには、優先順位をうまくつけるようにしましょう。

どうしても辛いなら転職も前向きに検討する

どれだけ努力しても、環境が改善されない場合は、思い切って転職を検討することも重要です。

情シスの仕事そのものがきついのではなく、「今の職場環境」がきつさを生んでいるケースが多く見られます。

たとえば、情シスが1人しかいない体制、経営層の理解がまったく得られない職場、深夜や休日対応が常態化しているなど、構造的な問題を個人の努力だけで解決するのは難しいです。

心身に大きなダメージを受ける前に、早めに転職活動を進めるべきでしょう。

情シスに必要なスキルを効率よく学習するなら「情シスカレッジ」がおすすめ

- 情シスに必要な知識・スキルがマイクロラーニング形式で学習できる

- 最新トレンドのテーマも取り扱っている

- 研修動画を見放題

情シスとして活躍し続けるためには、継続的な学習が欠かせません。しかし、忙しい日々の中で勉強時間を確保するのは簡単ではありません。

そこでおすすめなのが、マイクロラーニング形式で効率よく学べる「情シスカレッジ」です。

情シスカレッジでは、情報セキュリティ、クラウド、ネットワーク、IT資産管理など、情シスに必須のスキルを10分程度の短い動画で学べます。

さらに、SaaS導入やゼロトラスト、生成AIなど、最新トレンドもカリキュラムに含まれており、現場に直結した内容が魅力です。

また、研修動画はすべて見放題なので、自分のペースで何度でも復習できます。

忙しくても着実にスキルを身につけたい方は、情シスカレッジの活用を検討してみてください。

\ 情シスに必要なスキルを効率よく学習できる /

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

情シスの仕事がきついことに関するよくある質問

情シスがスキルアップするためにはどのような学習方法がおすすめですか?

情シスがスキルアップするためには、以下の学習方法がおすすめです。

- 参考書で体系的に学習する

- 資格取得を通じて学習する

- オンラインコースやセミナーを活用する

実務経験だけでは体系的な知識が抜けがちになり、座学だけでは現場で応用が効きません。そのため、資格取得やオンライン講座などで知識を補いながら、日々の業務で実践する学び方が効果的です。

情シスの労働環境を改善する方法は?

情シスの労働環境を改善するためには、以下の方法がおすすめです。

- 適切な温湿度の管理

- リフレッシュスペースの設置

- フレックスタイム精度の導入

- リモートワークの導入

働きやすい環境を提供することで、情シスが快適に業務をおこなえるため、生産性向上につながります。

まとめ|情シスの仕事がきつい原因を理解し、正しい対策で改善を図ろう

情シスの仕事が「きつい」と言われる背景には、業務の幅広さ、変化の早さ、緊急対応の多さ、そして社内からの理解不足といった複数の要因が重なっています。

しかし、適切な対策を講じれば、業務負担を減らし、働きやすい環境をつくることは可能です。

アウトソーシングや業務効率化ツールの導入、タスクの優先順位付け、そしてスキルアップによる自信の強化などの施策を組み合わせることで、情シス業務の「きつさ」を大きく改善できます。

本記事で紹介した対策を実践しながら、無理なく働ける環境を整えていきましょう。

.jpg)