MDMとは?情報漏洩対策からBYOD対応まで、導入メリットと機能を解説

社内のスマートフォンやタブレット、きちんと管理できている自信がない

テレワークやBYODが増えたことで、情報漏洩のリスクが心配

端末紛失時の対応や設定変更に毎回手間がかかっている

近年、業務でスマートフォンやタブレットを使う企業が増えています。しかし、モバイル端末の管理を徹底しなければ、情報漏洩や不正利用などの深刻なリスクに直結します。

スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末に関する課題を解決したい場合におすすめなのがMDM(モバイルデバイス管理)です。

導入すれば、離れた場所でも端末を一括管理でき、セキュリティ強化と業務効率化の両立を実現できます。

本記事では、MDMの基本から導入メリット、主要機能、導入時のポイントまでわかりやすく解説します。

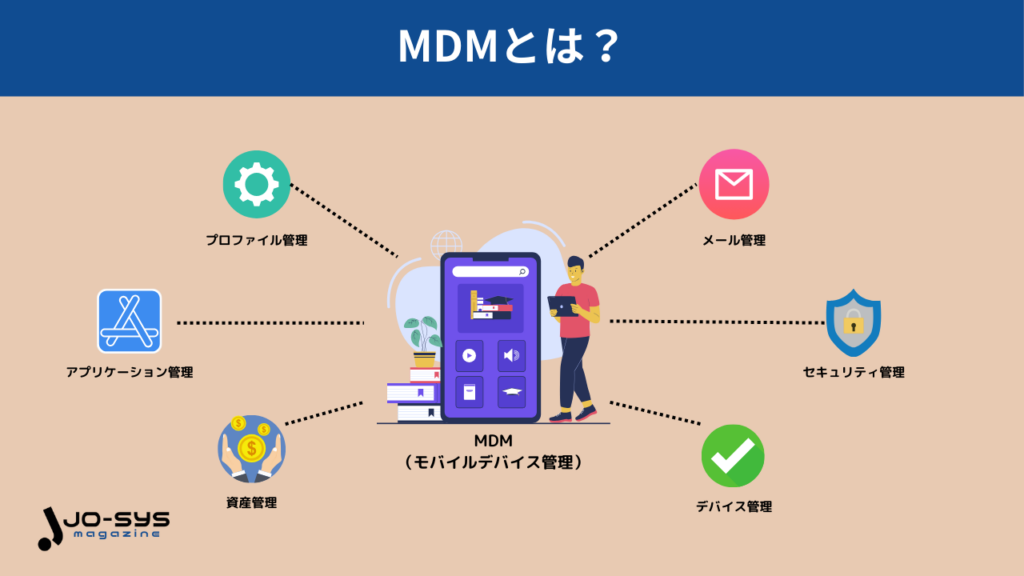

MDM(モバイルデバイス管理)とは?

MDM(Mobile Device Management)とは、スマートフォンやタブレットといったモバイル端末を遠隔で一元管理するためのシステムです。

- モバイル端末を遠隔で一元管理

- モバイル端末の紛失・盗難時にリモート制御が可能

- モバイル端末の不正利用を防止できる

企業が複数のデバイスを安全かつ効率的に運用するうえで、紛失時のリモート操作やアプリ制限、パスワードの一括管理など重要な機能が網羅されています。

テレワークやBYODの普及が進むなか、端末からの情報漏洩や不正利用を防ぐ手段として、MDMの需要は年々高まっているといえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

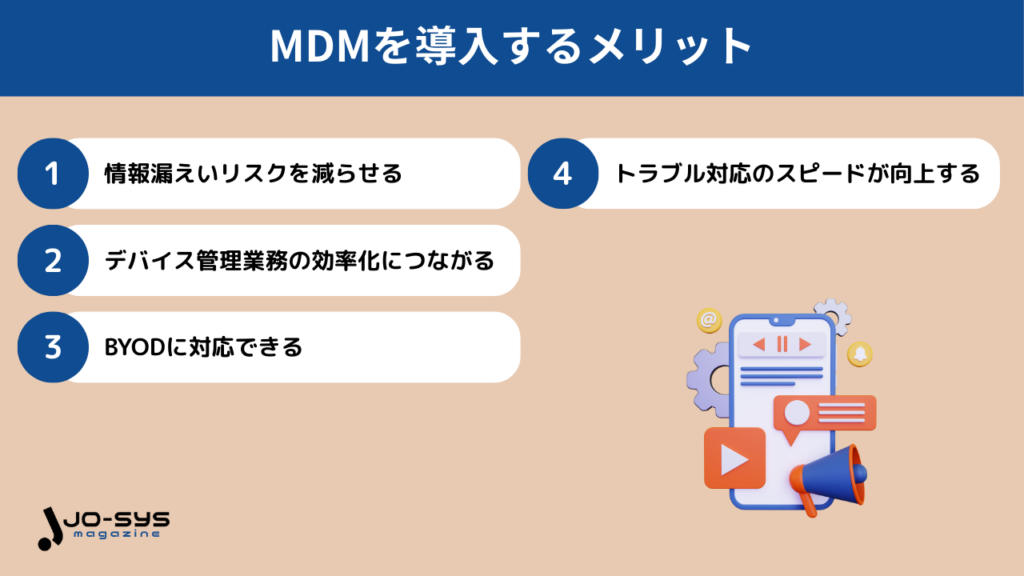

MDMを導入するメリット

MDMを導入するメリットは、以下のとおりです。

MDMの導入を考えている場合、まずは導入するメリットについて把握しておくようにしましょう。ここでは、MDMを導入するメリットを4つ解説します。

情報漏洩リスクを減らせる

モバイル端末の紛失や盗難は、情報漏洩の大きな原因となります。MDMを導入すれば、万が一端末が手元から離れた場合でも、遠隔操作で即座にロックやデータ消去が可能です。

また、業務に不要なアプリのインストール制限や、カメラ・Bluetoothの無効化など、事前のリスク対策も柔軟におこなえます。

社外での利用やBYODが進む現代では、従来のセキュリティ対策だけでは限界があります。

MDMを活用することで、従業員一人ひとりが高いリスクにさらされていても、企業全体としてのセキュリティを維持できるでしょう。

デバイス管理業務の効率化につながる

MDMを導入すれば、デバイス管理業務の効率化が可能です。

数万台以上のモバイル端末を利用する企業で合っても、MDMであれば誰がどのような端末をどのくらい使用しているのかを簡単に確認できます。

また、アップデートやアプリ配布を1台ずつおこなうのは時間・手間がかかるでしょう。

MDMを導入すれば、、業務アプリのインストールなどを一括で行えるため、IT担当者の作業工数を大幅に削減可能です。

BYODに対応できる

BYOD(Bring Your Own Device)の導入は、従業員の働き高の自由度を高めますが、情報漏洩や管理不備といったリスクも増加します。

MDMを活用すれば、私物端末にも業務領域のみを管理・制御する設定が可能となり、プライベートとの境界を維持しながらセキュリティを維持できます。

また、アプリケーションやアップデートの一括更新なども可能なため、高いセキュリティを維持しながらBYODに対応できるでしょう。

関連記事:BYODとは?意味・メリット・導入時のポイントをわかりやすく解説

トラブル対応が迅速に

業務中に「端末がフリーズした」「操作不能になった」といったトラブルは避けられません。

MDMを導入していれば、各端末の状況をリアルタイムで把握でき、管理画面から遠隔で再起動や設定変更が可能です。

従業員がモバイル端末を紛失した場合も、位置情報を確認できるほか、データが漏洩しないように遠隔で初期化することもできます。

トラブル発生時に電話やメールで状況を確認する手間が省け、IT部門の対応スピードが向上する点はMDMの大きなメリットといえるでしょう。

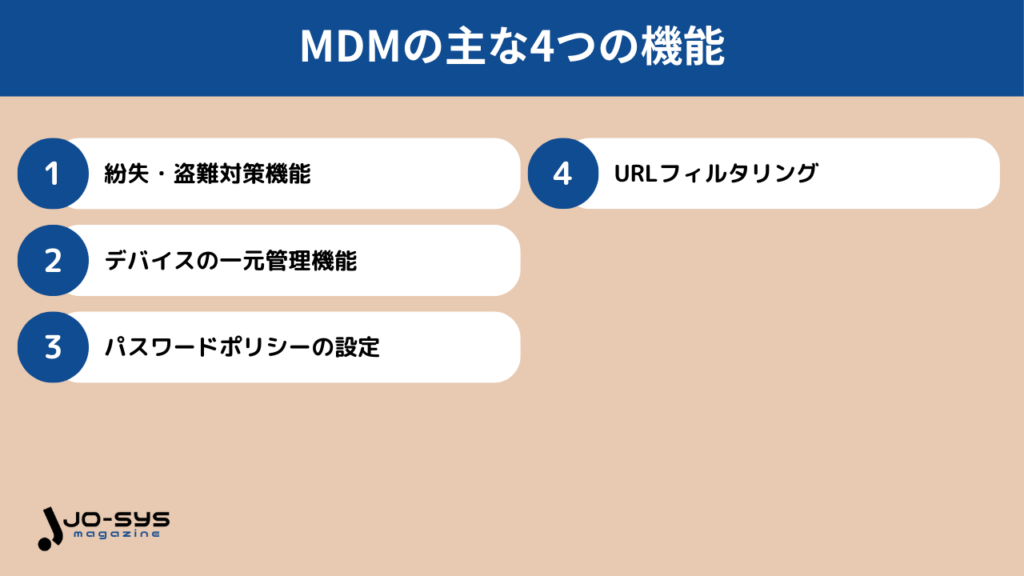

MDMの主な4つの機能

MDMには次のような機能が備わっています。

MDMは、単なる「端末管理ツール」ではありません。企業が直面するセキュリティ課題と運用負荷の両方を解決できる、実用性の高い多機能ツールです。

ここでは、MDMの主要な機能を4つ解説します。

紛失・盗難対策

業務用モバイル端末の紛失・盗難は、社外秘情報や顧客データが第三者の手に渡るリスクを伴います。

MDMには、業務用端末の紛失・盗難対策として次のような機能が搭載されています。

特に外出先で端末を扱う営業職や店舗スタッフなど、紛失リスクが高い職種では紛失・盗難対策を活用することで安全性の高い運用が可能です。

一度でも情報漏洩が発生すれば、企業イメージや顧客信頼の大きな損失につながるため、MDMはセキュリティリスクを下げる意味でもおすすめです。

デバイスの一元管理

複数の端末を手作業で管理することは、時間も人手もかかり、設定ミスのリスクも増大します。

MDMを導入すれば、すべての端末情報が一元管理画面に集約され、誰がどの端末を使い、どのような状態かを即座に確認可能です。

- オンライン/オフラインのステータス監視

- OSやアプリのバージョン管理

- セキュリティポリシーの適用状況確認

- アプリ配布・OS更新の一括実行

遠隔地や支社にある端末でも現地対応が不要になるため、業務スピードや正確性が向上します。

パスワードポリシーの設定

企業における情報漏洩の多くは、端末のセキュリティ設定が不十分であることに起因しています。

MDMを使えば、パスワードに関するあらゆる設定を一元的に制御でき、端末ごとのセキュリティ格差を排除できます。

- 英数字や記号を含む複雑なパスコードを強制

- 規定回数の入力ミスで自動ロックを実行

- 指紋認証や顔認証など生体認証の併用推奨

パスワードポリシーを全端末に徹底できることで、管理者の手間を減らしつつ、従業員のセキュリティリスクも減らせるでしょう。

URLフィルタリング

従業員の業務時間中の私的利用や、悪質なWebサイトへのアクセスは、生産性の低下だけでなく情報漏洩のリスクも伴います。

MDMの「URLフィルタリング」機能を使えば、端末ごとにアクセスできるWebサイトを制限し、業務に不要な閲覧のブロックが可能です。

- SNS、動画配信サイトなどの私的利用ページ

- アダルト・ギャンブル・暴力系などの危険サイト

- マルウェアやフィッシングを含む不正サイト

業務上不要なサイトや情報漏洩のリスクが高いサイトの閲覧制限をかけておくことで、生産性の低下やサーバー攻撃のリスクを低減できます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

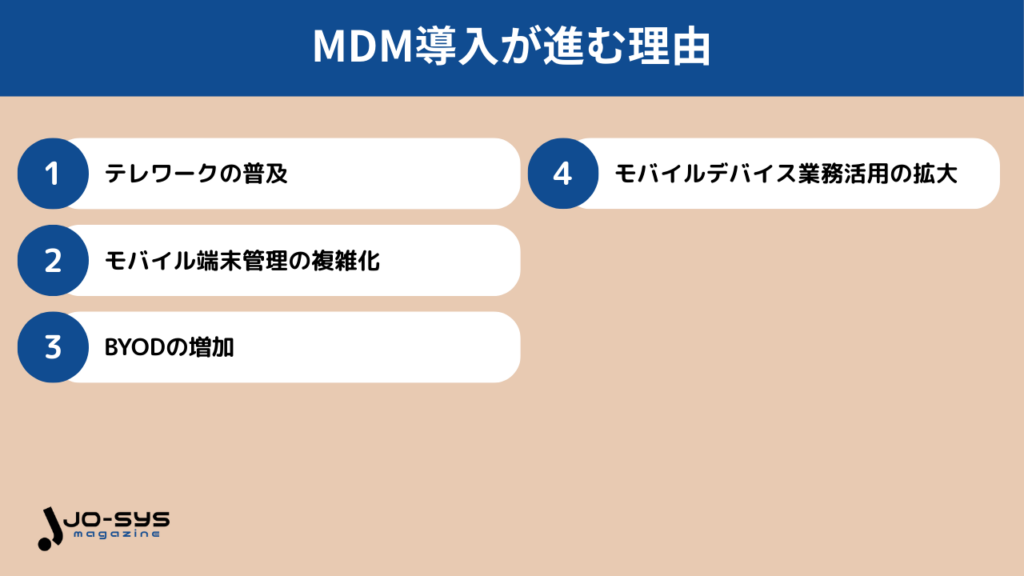

MDM導入が進む理由|テレワークとBYODの普及でニーズが拡大

MDMの導入が進む理由は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

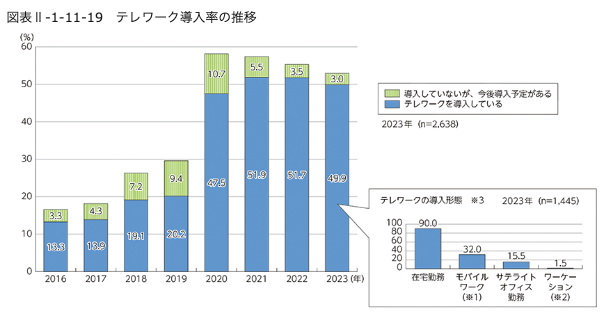

テレワークの普及

働き方改革やコロナウイルスの蔓延から、テレワークを導入する企業は増加しました。しかし、社員が社外から業務をおこなうことは、端末紛失や通信トラブルなどのリスクが常に伴います。

自宅やカフェ、コワーキングスペースなど多様な環境で端末が使われるため、管理体制が社内中心だった企業にとっては大きな課題です。

MDMを導入すれば、端末の状態確認やポリシー変更、遠隔対応などが即座に行え、テレワーク環境でも強固なセキュリティを確保できます。

テレワーク普及に伴うセキュリティ対策の変化から、MDMの重要性は増したと考えられるでしょう。

モバイル端末管理の複雑化

従業員が使用するモバイル端末は、Android・iOS・Windowsなど多様です。さらに、自社貸与・個人所有(BYOD)・レンタル端末など、利用形態も複雑化しています。

モバイル端末環境が混在する現代では、統一されたルールの下で一元的に管理することが難しく、手作業での運用では抜け漏れや設定ミスが発生しがちです。

MDMを活用すれば、端末種別やOSを問わずに統合管理が可能です。管理業務の効率化が可能なため、導入する企業も少なくありません。

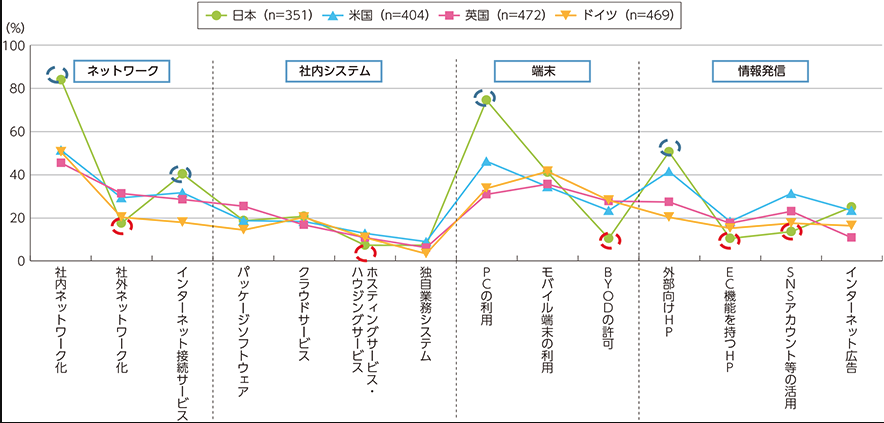

BYODの増加

2018年の総務省の調査によると、日本におけるBYOD普及率は10%程度となっています。世界的に見ると日本のBYOD普及率は低いといえるでしょう。

しかし、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が出した実態調査によると、従業員規模の小さい企業ほどBYODの導入傾向は高いとされています。

BYODはコスト削減や業務効率向上に使用されますが、管理が行き届かず、ウイルス感染や情報漏洩などのリスクが高まる傾向にあります。

MDMを導入すれば、業務に関するデータやアプリだけを制御対象とし、私的領域には干渉せずにセキュリティを保つことが可能です。

BYODの導入が増加する現代において安全性を保つためにも、MDMを導入する企業は増加しています。

出典元:2021年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査ー調査報告書ー| 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

モバイルデバイスの業務活用の拡大

テレワークのみではなく、普段の業務でもモバイル端末を活用する機会は増加しています。

- メール・チャットの送受信

- タスク・スケジュール管理

- クラウドストレージの利用 …etc

外部でも作業がおこなえるため便利ですが、端末の数が増加するほど管理が煩雑になり、セキュリティ対策の抜け漏れが増加します。

MDMの導入によって、すべての端末を同一基準で管理し、業務効率とセキュリティの両立が実現可能です。

ビジネスパーソンがモバイル端末を利用する流れは今後もますます加速すると考えられるため、MDMの重要度も高くなるでしょう。

MDMを導入する際の3つのポイント

MDMを導入する際は、以下の3つのポイントを参考にしましょう。

MDMは一度導入すると、社内のモバイル端末管理全体に影響を与えるため、あらかじめ自社の利用目的や環境に合った製品かどうかを見極める必要があります。

ここでは、MDMを導入する際の3つのポイントを詳しく解説します。

サービス形態を確認する

MDMには大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。

| サービス形態 | 特徴 | 向いている企業 |

|---|---|---|

| クラウド型 | インターネット経由で利用 導入・管理が簡単 | 中小企業/拠点が複数ある企業 |

| オンプレミス型 | 自社サーバーに構築 高いカスタマイズ性 | セキュリティ要件が厳しい企業 |

クラウド型は初期費用を抑えつつ、場所を選ばずに利用できるのが大きなメリットです。

一方で、オンプレ型は自社のポリシーや業務フローに合わせた細かな設定が可能で、金融・医療・公共分野などセキュリティ要件の厳しい企業におすすめです。

どちらの形態が自社の業務スタイルと相性が良いのか、導入前に明確にしておくことが重要です。

機能の充実度を確認する

MDMは製品ごとに搭載されている機能が異なります。価格や知名度だけで選ぶと、「必要な機能がなかった」「業務に合っていなかった」などの事態につながる可能性があるため注意が必要です。

MDMを導入する際は、次のような基本機能の有無を必ず確認するようにしましょう。

- 紛失・盗難時のリモートロック・ワイプ

- アプリ配信・インストール制御

- パスワードポリシーの一括設定

- 通信制限やカメラ・USBの無効化

- 管理画面の操作性と日本語対応の有無

特に、ITリテラシーが高くない現場でも運用する場合は、直感的なUIやサポート体制の充実も重要です。導入後のトラブルを防ぐためには、機能だけでなく使いやすさにも注目する必要があります。

マルチOS・マルチデバイス対応か確認する

社内で使用される端末は、スマートフォンだけでなく、タブレット、ノートPCなど多岐にわたります。また、OSもiOS・Android・Windowsと混在することが一般的です。

複数のデバイスやOSが混在する環境に対応していないMDMを選んでしまうと、一部の端末だけが管理対象外になり、セキュリティリスクにつながります。

デバイスやOSが混在している企業の場合は、MDMがマルチOS・マルチデバイスに対応しているかどうか事前に確認しましょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

MDM利用時の注意点 | 端末がオフラインだと管理が難しい

MDMは、管理サーバーと端末がオンラインで通信できる状態にあることで、リモートロックやポリシー変更、位置情報の取得といった操作が可能です。

そのため、端末が「圏外」「Wi-Fi未接続」「機内モード」「電源オフ」といったオフラインの状態では、管理が難しくなります。

安全性の高い運用を実現するためにも、端末が常にオンラインの状態を維持できるような環境を維持する対策を講じる必要があります。

まとめ | MDMを導入して情報漏洩リスクを抑え、業務効率を最大化しよう

モバイル端末の業務利用が当たり前になった今、情報漏洩や運用トラブルのリスクは日常的に潜んでいます。

管理業務の効率化やモバイル端末によるセキュリティリスクを低減させるためにも、MDMの利用がおすすめです。

MDMは「入れて終わり」ではなく、自社に合った製品選定や、オフライン対策などの運用ルールの整備が重要です。

社内の情報資産を守りながら、現場の業務スピードを損なわない体制づくりを実現したい場合は、ぜひMDMの導入を検討してみてください。

.jpg)