kintone(キントーン)でできること8選!向いている企業や導入時の注意点を解説

業務の属人化を解消したい

Excel管理に限界を感じている

社内の情報共有がうまくいかない

日常業務でこのような課題を抱えている場合は、kintone(キントーン)の導入を検討する価値があります。

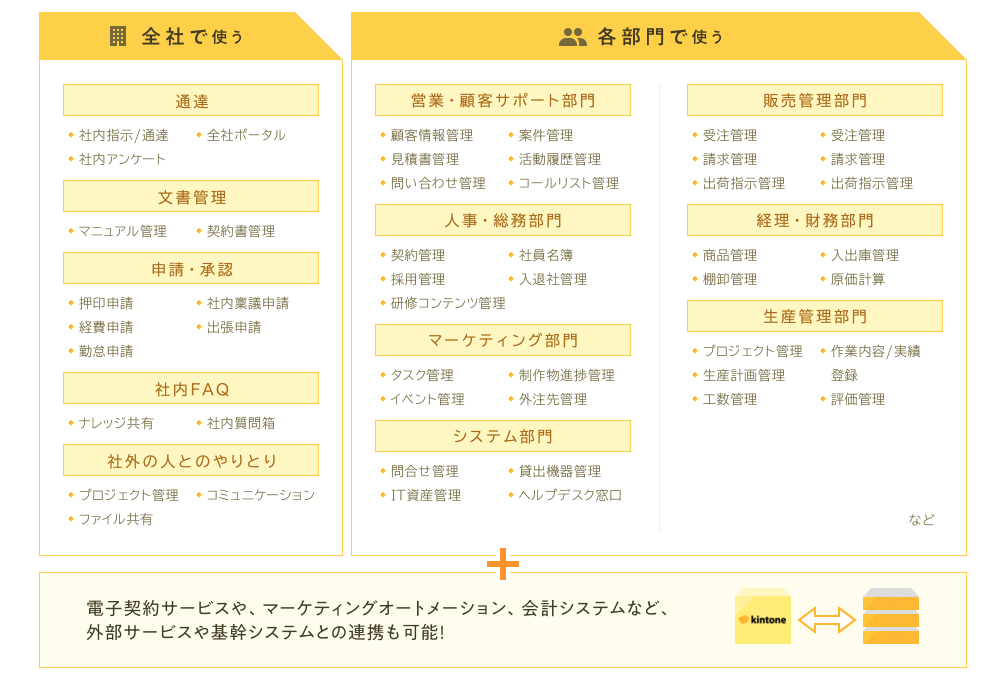

kintone(キントーン)は、サイボウズが提供するノーコード業務改善プラットフォームで、プログラミング不要でアプリ作成が可能です。

- 稟議・ワークフローを電子化して承認作業を効率化できる

- チーム全体のスケジュールを可視化・共有できる

- 問い合わせ対応を一元管理して対応漏れを防げる

- 日報を簡単に作成・共有し、情報の蓄積ができる

- 社内チャット機能でスムーズなコミュニケーションが可能

- データ集計・可視化で業務の現状を把握できる

- ノーコードで自社専用の業務アプリを構築できる

- 資料や文書を共有・整理し、情報共有を促進できる

この記事では、kintone(キントーン)でできることや活用方法、メリット・デメリット、向いている企業まで詳しく解説します。

kintone(キントーン)でできること8選!

kintone(キントーン)でできることは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

稟議・ワークフローを電子化して承認作業を効率化できる

紙ベースで運用されがちな稟議や社内申請書類も、kintoneを使えばオンラインで一括管理できます。

ドラッグ&ドロップでワークフローを構築し、承認者を設定するだけで、複数部門にまたがる申請もスムーズに実装できます。

- ステータス表示で進捗が一目でわかる

- モバイル対応で外出先でも承認可能

- 承認ログの履歴が自動で保存される

稟議処理を普段紙やExcelでおこなっている場合は、kintone(キントーン)でワークフロー機能を活用することで、ペーパーレス化による効率化を実現可能です。

チーム全体のスケジュールを可視化・共有できる

複数メンバーによるチーム作業では、各メンバーのスケジュールをお互いに把握しておくと業務効率につながります。

kintone(キントーン)であれば、個別・全体のスケジュールを一画面で管理でき、予定の重複や伝達ミスを防げます。

- GoogleカレンダーやOutlookとも連携可能

- 部署・案件単位でスケジュールフィルター設定が可能

- スケジュール変更の通知も自動配信

GoogleカレンダーやOutlookにも対応しているため、会議室の予約などの処理も簡単に実現可能です。

問い合わせ対応を一元管理して対応漏れを防げる

kintone(キントーン)は、顧客や社内からの問い合わせを一元管理するためのアプリも構築できます。

メールや電話、チャットなど複数チャネルからの問い合わせ内容を1つの画面で把握できるため、対応の抜け漏れや重複対応といったミスを防止できます。

- 担当者の割り当てや対応状況をリアルタイムで可視化

- 対応履歴が自動で時系列保存され、引き継ぎもスムーズ

- 顧客名や対応内容で検索・抽出が可能

問い合わせの社内連絡や相談もレコード上のコメントでおこなえ、対応履歴も詳細に記録できるため、対応履歴をノウハウとして蓄積できる点もメリットです。

日報を簡単に作成・共有し、情報の蓄積ができる

kintone(キントーン)を活用すれば、社員が入力した日報をリアルタイムで共有・管理できるようになります。

- スマホ利用が可能なため外出先でも利用できる

- 日報にコメントを入れられる

作成した日報はスマホでの利用が可能であるため、営業職のように外出のともなう職種でも安心して利用できます。

また、作成した日報にはコメントを入れることも可能です。部下の作成した日報に対してアドバイスコメントを入れるといった使い方が可能なため、コミュニケーションの促進も図れます。

社内チャット機能でスムーズなコミュニケーションが可能

kintone(キントーン)には、業務に直結するコミュニケーションを円滑に行える機能が多数搭載されています。

議題ごとにスレッドを立ててやり取りがおこなえるため、チャット内容の整理や見返しをしたい場合に適しているでしょう。

- チームや部門ごとの掲示板・情報共有に活用できる

- アプリ内のデータごとに会話を記録可能

- メンション機能で確認漏れを防止できる

たとえば、プロジェクト進行用の「スペース」を作成すれば、スレッドごとに議題を整理して投稿が可能になります。

情報共有の質とスピードを同時に高められることは、特にリモートワークなど十分な働き方を取り入れる企業にとって大きなメリットといえるでしょう。

データ集計・可視化で業務の現状を把握できる

kintone(キントーン)では、入力されたデータをリアルタイムで集計・グラフ化することが可能です。

アプリに入力されたデータは自動で集計され、グラフや一覧でわかりやすく表示されます。

- アプリ内のデータをリアルタイムでグラフ化(棒グラフ・円グラフなど対応)

- 一覧ビューやフィルター機能で、必要な情報だけを抽出可能

- 変更履歴が残るため、誰が・いつ・何を更新したかを簡単に追える

たとえば、営業部門では案件の受注状況を、製造部門では在庫の推移を、サポート部門では対応件数の傾向をそれぞれ可視化できます。

従来エクセルで手間をかけていた集計作業も、kintone(キントーン)なら自動化でき、常に最新のデータを確認可能です。

ノーコードで自社専用の業務アプリを構築できる

kintone(キントーン)は専門的な知識不要で、業務に適したアプリの構築が可能です。

プログラミングは不要で、画面上の操作だけで顧客管理・在庫管理・案件管理など、さまざまな業務に対応したアプリを構築できます。

- フォームはドラッグ&ドロップで直感的に作成できる

- テンプレートも豊富で、すぐに使い始められる

- 運用後の修正・改善も柔軟に対応できる

たとえば、営業チーム向けに顧客管理アプリを作成し、後からフィールドを追加して商談の進捗管理に対応するといった調整も簡単です。

IT部門に依頼しなくても現場が自走できるため、改善スピードの向上に期待できます。

資料や文書を共有・整理し、情報共有を促進できる

社内にあるファイルや資料がバラバラに管理されていると、探すだけで時間がかかり、仕事の効率も低下します。

kintone(キントーン)では、文書やマニュアル、ファイル資料などをアプリ内に登録・管理できるため、情報の整理と共有がスムーズになります。

- 文書ごとにアクセス権限や公開範囲を設定できる

- バージョン管理ができ、最新版の資料を常に共有できる

- ファイルはレコード単位で一元管理され、検索も簡単

たとえば、社内マニュアルや契約書の最新版をkintone上で管理すれば、必要なときに誰でもアクセスでき、間違ったファイルを使う心配もありません。

情報を一元管理し、チーム間のやり取りを円滑にできれば業務全体のスピードアップにもつながるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

kintone(キントーン)の基本機能では実現が難しいこと

kintone(キントーン)の基本機能では実現が難しいことは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。すべてのことを実現できるわけではないため、難しいことも事前に把握しておきましょう。

ストレージ容量の拡張

kintone(キントーン)は、中小規模の業務効率化に適したクラウドサービスです。

数十万件〜数百万件のような大規模データを扱う場合は、kintone(キントーン)の容量では足りなくなる場合が多いです。

kintone、およびcybozu.comの各サービス(Garoonなど)で利用可能なディスク容量は、「契約ユーザー数 × 5GB」です。ゲストユーザーは、契約ユーザーに含まれません。

引用元:kintone

複数のデータを一気に登録する場合、アクセスが集中して表示速度や操作性が下がる可能性もあります。

複雑な業務フローに合わせた機能の実装

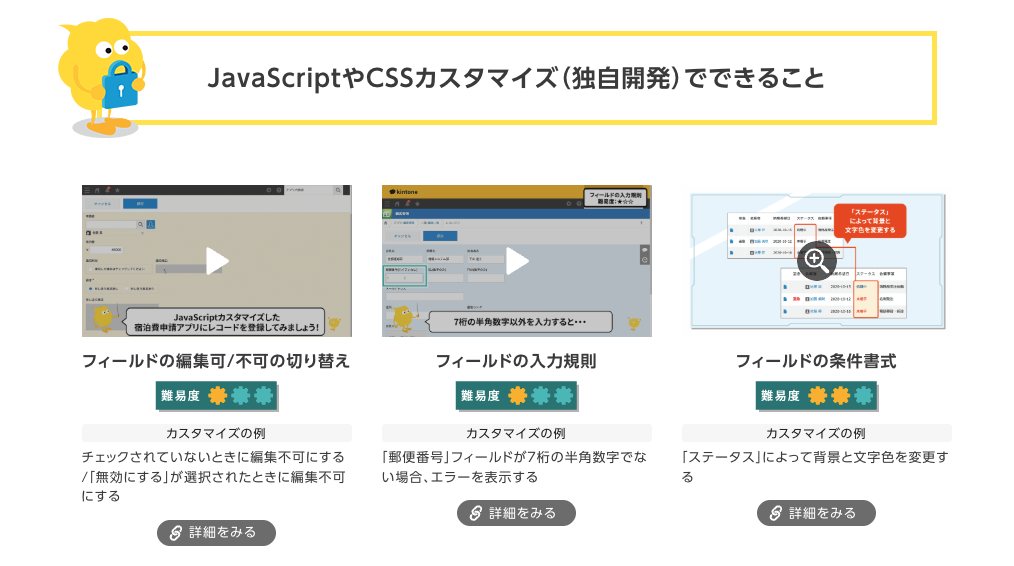

ノーコードで業務アプリを作れる便利なツールですが、複雑な業務フローや条件分岐が多い処理には標準機能だけでは対応しきれない場合があります。

特に、多段階の承認経路や動的なルール設定が必要なワークフローでは対応しきれないケースが多いです。

複雑なシステムを作成したい場合は、JavaScriptやCSS、APIなどを活用する必要があり、専門知識のない人で対応するのは困難といえるでしょう。

複数アプリと連携してデータの集計を行う

kintone(キントーン)はアプリごとにデータが独立しており、異なるアプリ間でのデータ集計が困難です。

複雑なデータ集計を実現するためには、JavaScriptによるカスタマイズや外部サービスとの連携が必要になります。

アプリ間の設定やルールが複雑になると、管理コストやヒューマンエラーのリスクも高くなるでしょう。

ライセンスのない外部ユーザーとのやり取り

kintoneは、社内の情報共有や業務管理に便利ですが、ライセンスを持っていない外部の人とやり取りする場合には制限があるため注意が必要です。

取引先や顧客と直接アプリ上でやり取りしたいと考えている場合、別途工夫が必要になる可能性があります。

ライセンスのない外部ユーザーとやり取りをおこなう場合は、kintoneの必要なデータを外部公開できるkViewerや、フォーム回答によってkintoneに情報登録可能なFormBridgeなどのサービスが必要です。

専門性の高い基幹システムの実装

kintoneは業務に合わせたアプリを自由に作れる便利なツールですが、会計や生産管理などのように、専門的な要件が求められる基幹システムの代わりとして使うには難しい場面もあります。

たとえば、生産ラインの進捗管理や在庫のリアルタイム把握をおこなうには、専用のERPやWMSといった基幹システムの方が安心です。

ただし、kintoneと他システムをつなぐ「DataCollect」などの連携サービスを活用すれば、kintone上でも在庫や売上のデータを効率よく管理できるようになります。

kintone(キントーン)を導入するメリット

kintone(キントーン)を導入するメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

カスタマイズ性に優れている

kintoneは「自社のやり方に合わせて使える」ことを重視したクラウドサービスです。

決まった使い方に業務を合わせるのではなく、業務に合わせてアプリや機能をカスタマイズできるため、現場のニーズに適した形で導入できます。

プログラミングの知識なしで実装できるため、現場の人でも利用できる点が大きなメリットです。

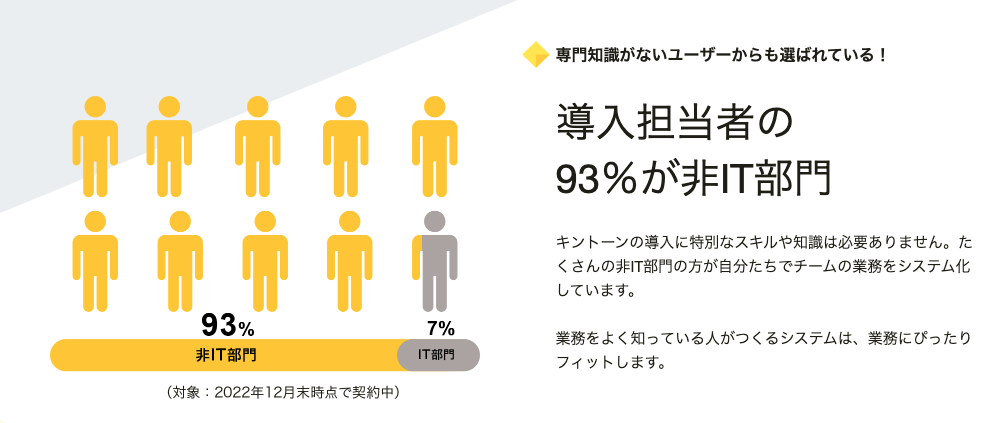

直感的なUIで非エンジニアでも操作しやすい

kintoneは「誰でも使える」を前提に設計されたツールなので、ITに詳しくない方でも安心して使い始められます。

難しい操作や専門用語は極力排除されており、ドラッグ&ドロップ中心の画面設計で、感覚的に業務アプリを作ることができます。

利用者の93%が非IT部門のデータもあり、非エンジニアでも多くの人に支持されていることがわかるでしょう。

サポート体制が充実

kintoneは導入後も安心して使い続けられるよう、公式・非公式ともに充実したサポート体制が整っています。

サイボウズのサポートセンターに加えて、全国各地に350以上のオフィシャルパートナーがいるため、さまざまな地域でも安心して導入可能です。

また、kintoneを使いこなすためのセミナーや学習教材も揃っており、多くの人が安心して利用できるサービスといえるでしょう。

リモートでも社内業務を安全に進められる

kintoneはクラウド型のサービスなので、インターネット環境があればどこからでもアクセスできます。

社外や在宅勤務でも通常どおり業務を進められるため、テレワークや出張が多い職種にも適しています。

たとえば、営業担当が外出先から商談内容を登録し、社内チームがその情報をすぐに確認して対応できる仕組みを構築できます。

移動時間や物理的な距離を気にせず働ける環境は、業務スピードの向上や働き方改革にもつながります。

業務効率化につながる

kintoneを導入する最大のメリットは、業務のムダや属人化をなくし、効率的な働き方を実現できる点です。

バラバラだった業務の流れをアプリでつなぐことで、「探す・待つ・確認する」といった時間を大幅に削減し、チーム全体の生産性を向上させられます。

たとえば、Excelやメールで行っていた申請・承認フローをkintoneアプリに置き換えるだけで、申請の進捗が可視化され、関係者の確認もスムーズになります。

人がやっていた作業を仕組み化することで、限られた人員でも業務を回しやすくなるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

kintone(キントーン)を導入するデメリット・注意点

kintone(キントーン)を導入するデメリット・注意点は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

高度な機能開発にはプラグインや外部ツールが必要になる

kintoneは多くの業務を標準機能でカバーできますが、「もっと複雑なことをやりたい」「他システムと自動連携したい」といった高度な要件を満たすには、プラグインや外部ツールの導入が必要になることがあります。

たとえば、複数アプリのデータを統合して自動でグラフ化したい場合、krewDataやgusuku Customineといった外部サービスを組み合わせるケースが一般的です。

便利にはなりますが、導入や運用には一定の知識と費用がかかるため、「どこまでをkintoneで対応するか」は事前に見極めておく必要があります。

拡張機能の利用にコストがかかる

kintoneは基本料金だけでも多くの機能が使えますが、業務に合わせて機能を拡張しようとすると、追加コストがかかる場面が出てきます。

プラグインや外部サービス、開発支援などを活用する場合は、導入費・月額費用ともに別途発生する点には注意が必要です。

たとえば、「帳票をPDFで出力したい」「他のシステムとデータ連携したい」といったニーズはよくありますが、実現するには専用のツールを導入する必要があり、月数千円〜数万円の追加費用がかかることもあります。

事前に必要な機能と予算を見積もり、問題ないかよく確認しておくようにしましょう。

アプリ設計の自由度が高いため、設計ミスで煩雑化しやすい

kintoneは自由にアプリを作れる反面、使い方によっては「使いづらいシステム」ができてしまうこともあるでしょう。

誰でも手軽にカスタマイズできるからこそ、ルールのない運用や場当たり的な設計をしてしまうと、かえって管理が複雑になってしまいます。

たとえば、複数部署がそれぞれ勝手にアプリを作成し始めると、似たようなアプリが乱立し、何が正しいのか分からなくなることもあります。

導入初期に設計方針を決めておいたり、運用ルールを共有しておくことで、kintone利用時のアプリ管理の煩雑さを防止できます。

kintone(キントーン)が向いている企業の特徴

kintone(キントーン)が向いている企業の特徴は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

社内コミュニケーションを促進したい企業

部署をまたいだ情報共有や、チーム内のやり取りをもっとスムーズにしたいと考えている企業には、kintoneが最適です。

コメント機能や掲示板(スペース機能)を活用すれば、業務と会話が自然にひとつにまとまり、情報の行き違いを防ぐことができます。

- データに紐づいたコメントで、やり取りが分かりやすくなる

- 部署横断の「スペース」で、テーマごとの話題を整理できる

- 外出先や在宅勤務中でも、リアルタイムで情報共有が可能

たとえば、日報アプリに上司がコメントを入れたり、プロジェクトごとにスペースを作って議論を記録したりすることで、口頭での伝達だけに頼らない“仕組みのある情報共有”を実現できます。

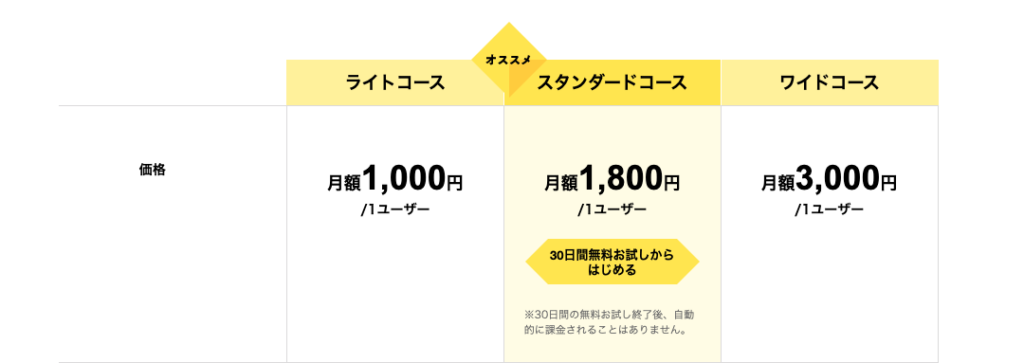

初期費用を抑えてシステムを導入したい企業

kintoneはクラウド型のサービスなので、サーバーの購入や大規模な初期投資が不要です。

月額課金制で始められ、少人数からでもスモールスタートができるため、コストを抑えてシステム導入を進めたい企業には特に向いています。

たとえば、まずは「問い合わせ管理アプリ」だけ導入して効果を確認し、後から日報・稟議・スケジュール管理といった他の業務にも展開していくといった使い方が可能です。

全体を一気に変えるのではなく、少しずつ整備できる点が、多くの中小企業から支持されている理由のひとつです。

アプリ開発や専門知識を有した人材が少ない企業

kintoneはプログラミングの知識がなくても業務アプリを作成できるため、システム担当者がいない、またはITに詳しい社員が少ない企業でも安心して導入・運用できます。

使い方も直感的で、現場主導の業務改善が進めやすい点が大きな魅力です。

分散した業務を一元管理したい企業

業務ごとにExcelや紙、メールなどバラバラに管理されていると、情報が散らばりやすく非効率です。

kintoneは、顧客管理・日報・案件管理などを1つのプラットフォームにまとめることで、業務全体を「見える化」し、情報の一元管理を実現します。

たとえば、「営業はExcel」「問い合わせはメール」「在庫は紙帳票」など分散していた管理を、kintone上のアプリに置き換えれば、部署間の連携や状況確認がスムーズになります。

バラバラだった業務が一つの画面で把握できるようになり、無駄な確認作業が大幅に減らせるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | kintone(キントーン)は自社要件に合わせてできることが豊富なアプリ

kintoneは、「現場が主役の業務改善」を実現できる柔軟なツールです。ノーコードでアプリを作成でき、業務の可視化・効率化・情報共有が驚くほどスムーズになります。

- 自社の業務にぴったり合ったアプリを現場主導で作れる

- 初期費用を抑えつつ、段階的に機能拡張が可能

- コミュニケーションや情報管理を1つに集約できる

ただし、高度な機能や大規模な業務に使う場合は、プラグインや連携ツールの検討が必要になるため、目的や予算に応じた使い方を考えることが重要です。

まずは無料トライアルを活用して、自社の業務にkintoneが本当に合っているかを体感してみてください。

.jpg)