情シスが偉そうと思われるのはなぜ?原因や対処法を解説

また情シスに怒られた…

こっちは困ってるのに、いつも偉そうに言ってくる…

専門用語ばかりでうざがられる

現場とIT部門のコミュニケーションがうまくいかず、「偉そう」「冷たい」と感じられてしまうケースは少なくありません。

しかし、背景にはセキュリティやリスク管理といった、情シスならではの責任と事情が隠れているため、適切なコミュニケーションを取ることが重要です。

- 相手のITリテラシーに合わせて説明する

- 「できない理由」より「どうすればできるか」を添える

この記事では、なぜ情シスが偉そうと思われがちなのかを掘り下げ、誤解を解くための視点と、現場との橋渡しになる対応策を解説します。

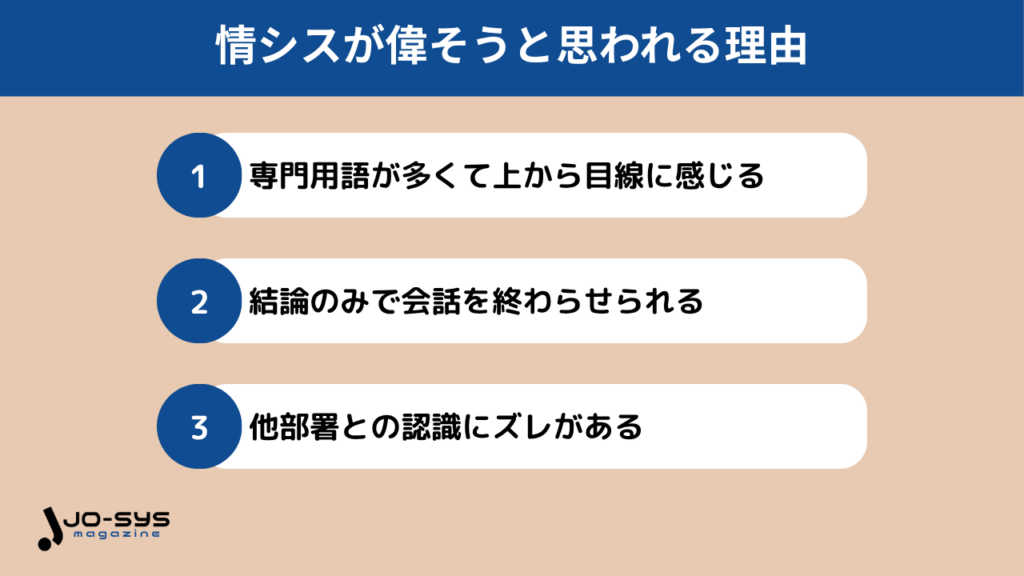

なぜ情シスは「偉そう」と思われてしまうのか

情シスが偉そうと思われる理由として多いのは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

専門用語が多くて説明が上から目線に聞こえる

IT部門が使用する専門用語は、現場の担当者にとっては「外国語」のように聞こえることがあります。

- 専門用語が理解できないまま説明されると、相手は話を聞く気を失う

- 言葉の選び方ひとつで「上から目線」に見えることがある

- 説明は「伝える」ではなく「伝わる」ことを意識する必要がある

専門用語を日常的に使っていると、知らぬうちに「分からない人には対応しない」「聞く側の責任」といった態度になってしまいがちです。

たとえば、「ルーティングテーブルの設定が必要です」と言われても、非IT部門では意味が分からず戸惑います。

その上で「これ、常識ですよ」といった言い方をすれば、相手には「上から目線で話されている」と映ります。

専門性を保ちつつも、「相手が理解できる言葉で説明する」配慮がないと、コミュニケーションの断絶を招き、「偉そう」という評価につながってしまいます。

「ルールだから」「できません」で会話を終わらせる傾向がある

情シスの対応に対し、「なんでもすぐ断られる」「頭ごなしに禁止される」と感じる声も少なくありません。

- 結論だけ伝えると、理由が伝わらず相手は納得できない

- 「できません」だけでは協力する姿勢が見えにくい

- 断る場合は必ず理由と選択肢をセットで提示する

「ルールだから」「セキュリティの都合上できません」といった定型的な否定表現だけで終わってしまうと、現場は不満をを抱えやすくなります。

ルールの正当性はあっても、そこに代替案や理由の説明がなければ「融通が利かない=偉そう」という印象が残るため注意が必要です。

他部署との温度差や認識のズレが背景にある

現場部門と情シスでは、業務目的や判断基準が異なるため、会話の中で「温度差」を感じることが多々あります。

現場は「今すぐなんとかしてほしい」と考え、情シスは「手順・証跡・安全性」を重視して慎重な対応を取るため、そもそもの認識のズレが不満につながっている可能性があります。

- 情シスと現場では、緊急度や優先順位の感覚が違う

- 現場は「対応してくれない」と感じやすい

- 「安全性」と「スピード」のバランスが求められる

相手の立場を理解し、目的を共有することで誤解を生まずにスムーズなコミュニケーションを取ることが可能です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

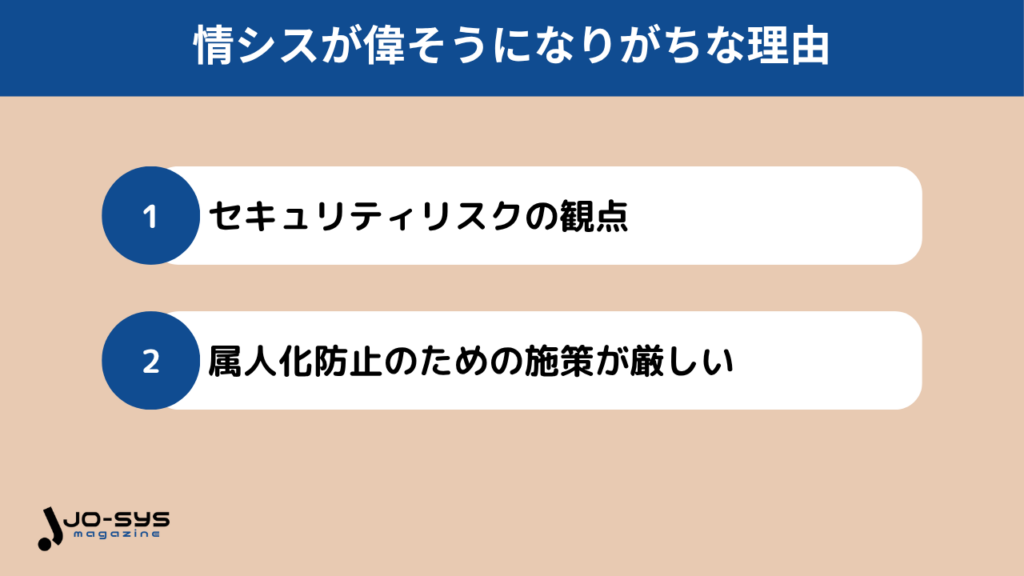

情シス本人は偉そうにしているつもりがないこともある

そもそも情シス自体は偉そうにしているつもりがないことが多いです。

セキュリティリスクの観点から厳しめに用件を伝えていたり、部署内の属人化防止のために権限や手順を厳格化していたりすることが、現場の人にとってはやりづらさを感じる可能性があります。

セキュリティやリスクの観点から強めの表現になる

情シスが厳しい言い回しをするのは、「何かあってからでは遅い」という強い危機意識があるからです。とくにサイバー攻撃や情報漏えいは、企業に深刻な損害をもたらします。

そのため、少しでもリスクがある行動に対しては、即座に注意や禁止の対応を行わざるを得ないのです。

- セキュリティ事故は一度でも起これば信用を失う

- 強めの表現は「責任感」の裏返しであることが多い

- トーンではなく「中身」で信頼されることを意識すべき

たとえば、「絶対にUSBメモリを使わないでください」といった表現も、「マルウェア感染や情報漏えいの恐れがあるため、使用は避けてください」と伝え方を変えるだけで印象は大きく変わります。

単に注意するのではなく、どのようなリスクがあるのかまで説明できると非IT部門の人も納得しやすくなるでしょう。

属人化を防ぐために手順や権限を厳格にしている

情シスが手順や権限に対して厳格なのは、業務の属人化によるリスクを未然に防ぐためです。

特定の人しかできない操作や設定が増えると、退職や異動の際に大きな問題を引き起こしかねません。そのため、誰が見ても理解できる手順書の整備や、アクセス権限の一元管理を徹底しています。

- 「いつでも・誰でも・同じ手順で」作業できる体制を整えることが重要

- 属人化を防ぐことでトラブル時のリスクを最小限にできる

- 厳格なルールは「仕組みの維持」のためであり個人の意思ではない

このような厳密な管理が、現場からは「細かすぎる」「うるさい」と見られてしまうこともあります。しかし、裏を返せばそれだけ組織の持続可能性と安定性を意識した対応であるとも言えます。

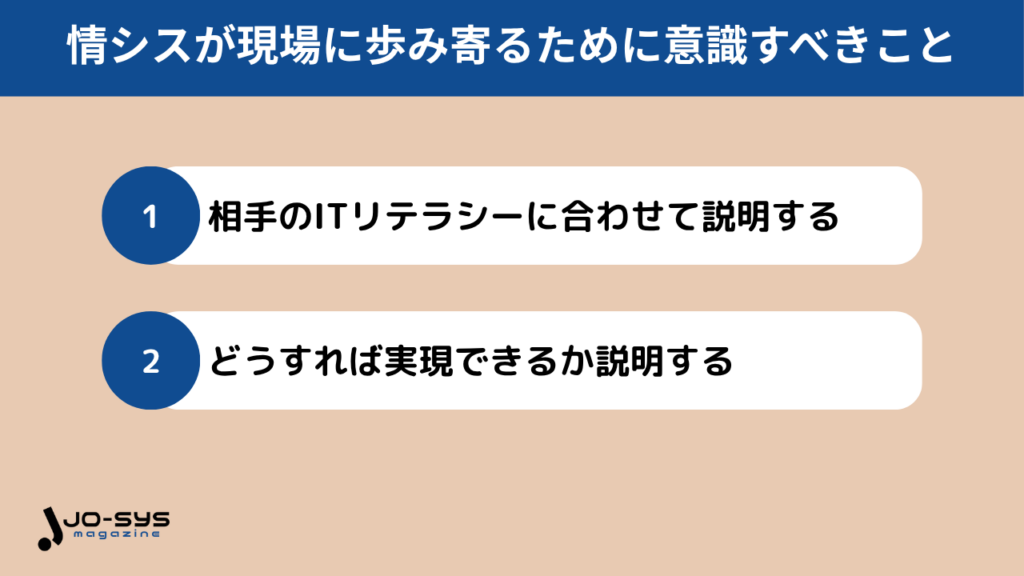

情シスが現場に歩み寄るために意識したいこと

情シスが偉そうと言われないためには、自ら現場に歩み寄る姿勢も重要です。

ここからは、情シスが現場に歩み寄るために意識したいことについて解説します。

相手のITリテラシーに合わせて説明する

情シスにとっては当たり前の用語や考え方も、現場にとってははじめて耳にする用語が多くあります。一方的に情報を伝えるのではなく、相手のレベルに応じて例え話や図を交えながら説明することが重要です。

ITに詳しくない人にも伝わるよう工夫すれば、「偉そう」どころか「親切な人」と認識されるようになります。

- 「わかりやすさ」は情報技術のスキルの一部である

- 相手が理解できて初めて説明は成立する

- 難しい用語は、かみ砕いて伝える練習が必要

たとえば、「クラウド上に保存する」という説明では伝わらない人に対しては、「インターネット経由でアクセスできる倉庫のようなもの」と言い換えるだけで、相手の理解度は格段に向上します。

「できない理由」より「どうすればできるか」を添える

業務上の問い合わせに対して「できません」とだけ返すのは、相手にとって非常に不親切な対応です。

同じ結論であっても、なぜできないのか、どうすれば代替できるのかを伝えることで、相手の納得感と信頼感が大きく変わります。

否定ではなく「提案」で返す習慣が、情シスが「偉そう」といった印象を払拭するもっとも効果的な手段です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ|情シスが偉そうと思われる背景を知れば歩み寄れる

情シスが「偉そう」と思われるのは、必ずしも態度の問題ではありません。

専門用語やセキュリティ意識、業務の厳格さといった「情シスの当たり前」が、現場には「高圧的」「冷たい」と受け取られてしまう構造的な背景があります。

しかし、相手に歩み寄る姿勢と伝え方の工夫次第で、情シスが偉そうといった誤解は解消できます。

.jpg)