URLフィルタリングとは?仕組みや重要性、メリット・デメリットまでわかりやすく解説

社内のネット利用、社員が自由に見て大丈夫なのか不安

業務中にSNSや不適切サイトにアクセスしていないか心配

URLフィルタリングとはどのような仕組み?

企業のネット利用管理においてURLフィルタリングは現代に欠かせない対策のひとつです。しかし、名前は聞いたことあるけれど具体的な仕組みや導入メリットがわからないといった人も少なくないでしょう。

実際、情報セキュリティ事故の多くは、不注意なWebアクセスが引き金となっています。

この記事では、URLフィルタリングの基本的な仕組みから、代表的な5つの方式、導入メリット・デメリットまでを解説します。

URLフィルタリングとは不適切なWebサイトへのアクセスを制御する仕組み

URLフィルタリングとは、特定のWebサイトへのアクセスを許可または遮断することで、業務に不要または危険なWebサイトからユーザーを守る仕組みです。

企業や学校などでよく導入されており、セキュリティ対策、業務効率の維持、コンプライアンスの順守といった目的で活用されています。

たとえば、マルウェアに感染しているサイトやアダルトサイト、SNSなどへのアクセスを制限することで、情報漏えいや業務妨害を未然に防ぐ効果があります。

また、クラウドサービスやリモートワークの普及により、外部からの不正アクセスリスクが高い現代では、URLフィルタリングの重要性は増しているといえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

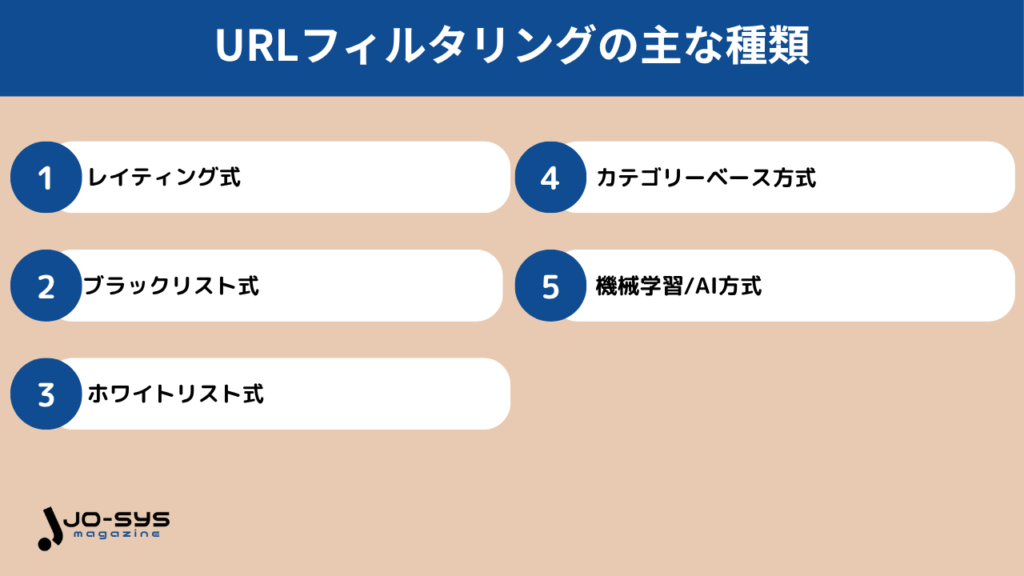

URLフィルタリングの主な種類

URLフィルタリングには次のようにいくつかの種類があります。

それぞれ詳しく解説します。

レイティング式 | コンテンツの評価点をもとにアクセス制限できる

レイティング式とは、Webサイトの内容に対して「成人向け」「教育向け」「暴力的」などのラベル(評価)を付け、それに応じてアクセス可否を判断する方式です。

アクセス遮断の基準を事前に設けておけば、自社に合わないサイトを排除できます。

第三者機関の格付け結果もアクセスするかどうかの判断材料として利用できるため、不要なサイトへのアクセスによるリスクを防止する際に有効といえるでしょう。

ブラックリスト方式|アクセス禁止リストに基づいてブロックする

ブラックリスト方式は、危険または不適切と判断されたWebサイトのURLをリスト化し、登録されたリストに該当するアクセスを自動的に遮断する方式です。

多くの企業で導入されており、マルウェア配布サイトやフィッシング詐欺サイト、暴力的・アダルトコンテンツなどのブロックが可能です。

ブラックリスト方式の場合は、有害サイトの情報の登録や更新が常に必要になるため、手間がかかる点がデメリットになります。

ホワイトリスト方式|許可されたURLのみにアクセスを限定する

ホワイトリスト方式とは、あらかじめ登録した安全なURL以外へのアクセスをすべて遮断する方式です。

セキュリティレベルが非常に高く、特に個人情報や機密データを扱う環境で効果を発揮します。

許可されたWebサービスや社内システム以外にアクセスできないため、情報漏えいや不正アクセスのリスクを大幅に削減できます。

ただし、ホワイトリスト方式は必要な情報収集や外部サービス利用が制限される可能性があるため、利便性を損なわないように注意が必要です。

カテゴリベース方式|URLをジャンルごとに分類して制御する

カテゴリベース方式は、Webサイトを「SNS」「ニュース」「動画配信」「ギャンブル」「アダルト」などのジャンルごとに分類し、カテゴリ単位でアクセス許可や遮断を設定する方式です。

企業のポリシーに合わせて柔軟に制御でき、「SNSは就業時間中は禁止」「ニュースサイトは許可」など、業務内容や時間帯に応じた設定が可能です。

ブラックリスト方式に似ていますが、カテゴリのデータベースはセキュリティ会社が作成しています。

自社で登録や更新作業をおこなう必要がないため、手間をかけずに有害なサイトをブロックできる点がメリットです。

機械学習/AI方式|AIが自動で不適切なサイトを検出・分類する

機械学習やAIを活用した方式は、Web上の新規コンテンツをリアルタイムで解析し、不適切または危険と判断したサイトを自動で遮断します。

従来のブラックリスト方式やカテゴリベース方式では対応が遅れがちな、新規の悪質サイトやゼロデイ攻撃にもすぐに対応できる点が強みです。

アクセス傾向や通信パターンを学習し、不審な挙動を検出することで、未知の脅威にも高精度で対応可能です。

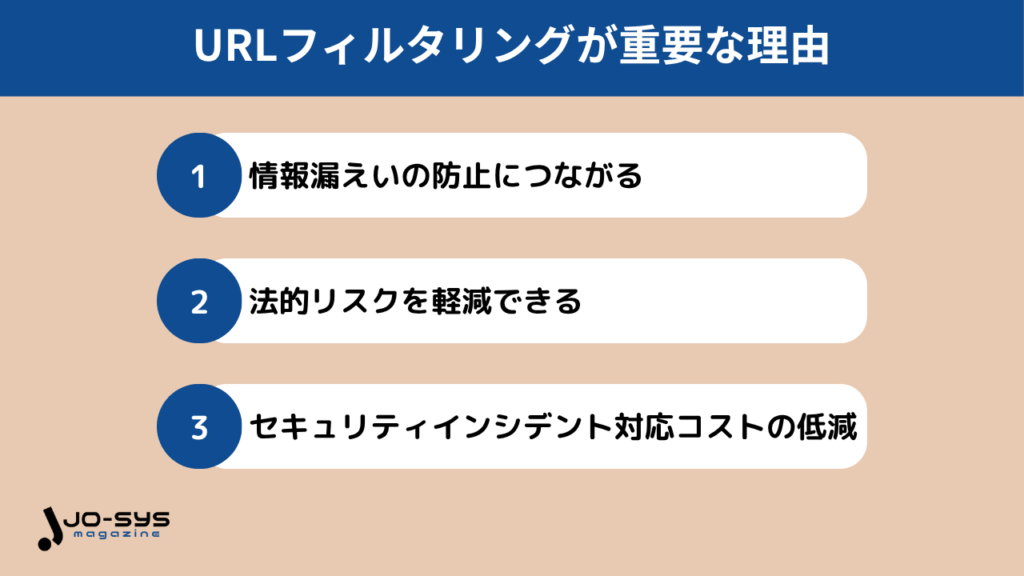

URLフィルタリングが重要な理由

URLフィルタリングが重要な理由は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

情報漏えいの防止につながる

URLフィルタリングを導入する目的は、情報漏えいのリスクを低減することです。

従業員が誤ってフィッシングサイトやマルウェア配布サイトへアクセスすると、パスワードや顧客情報などの重要データが外部に流出する可能性があります。

また、外部の不正サイトだけでなく、業務に無関係なSNSやオンラインストレージの利用制限も、意図しない情報持ち出しを防ぐ効果があります。

法的リスクを軽減できる

従業員が業務時間中に不適切なサイトへアクセスした場合、企業はコンプライアンス違反や職場環境の悪化、さらにはハラスメント問題の発生源とみなされる可能性があります。

たとえば、従業員が意図せずに著作権で保護されたコンテンツや、個人は無料でも法人は有料であるソフトウェアなどを違法に使用すると、著作権侵害のリスクが伴います。

事前にURLフィルタリングによって、法的リスクに発展しそうなサイトへのアクセス制限をしておくと、法的リスクを防ぐことが可能です。

セキュリティインシデントにおける対応コストを削減

セキュリティインシデントが発生すると、原因調査、被害範囲の特定、システム復旧、関係者への報告など、多大なコストと労力が必要になります。

特に、マルウェア感染や情報漏えいは復旧に数週間から数カ月かかることも珍しくありません。

URLフィルタリングを導入することで、危険なWebサイトや不正なダウンロードによるリスクを未然に防ぐことができ、インシデントの発生確率を大幅に低減できます。

また、アクセスログの自動保存により、万が一問題が発生しても原因特定を迅速に行えるため、復旧時間とコストを最小限に抑えることが可能です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

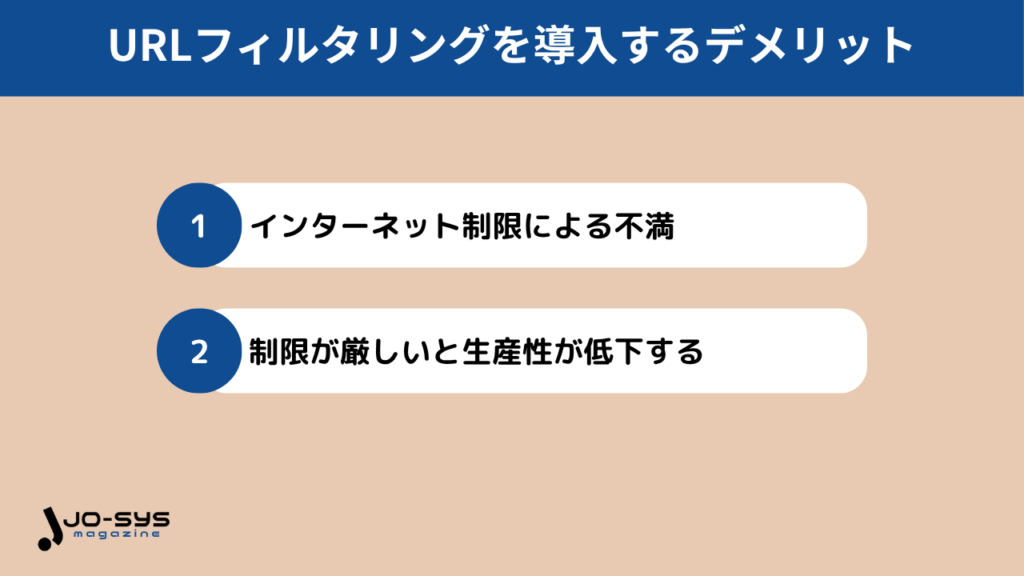

URLフィルタリングを導入するデメリット

URLフィルタリングを導入するデメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

自由なインターネット利用を制限することで不満が生じる

URLフィルタリングを導入すると、業務に関係のないWebサイトへのアクセスが制限されるため、従業員が「監視されている」「信頼されていない」と感じる場合があります。

制限する前まで、自由なインターネット利用が可能だった職場では、急な制限がストレスや不満の原因になりやすいです。

制限が厳しすぎると従業員の生産性を下げる可能性があるため、導入目的や必要性を事前に説明し、従業員が納得できるルール作りが欠かせません。

制限が厳しいと生産性が低下する

URLフィルタリングの設定が過度に厳しい場合、本来業務に必要な情報源やツールにアクセスできなくなり、生産性の低下につながる可能性があります。

導入前に部署ごとの業務内容を精査し、必要なWebサイトやサービスをホワイトリストに登録することが重要です。

また、申請により一時的にアクセスを許可する仕組みを用意すれば、セキュリティを保ちながら業務の自由度を確保できます。

URLフィルタリングに関するよくある質問

WebフィルタリングとURLフィルタリングの違いは何ですか?

Webフィルタリングは、オンラインでアクセスできるサイトやWebアプリを制御する方法を指します。

Webフィルタリング方式に含まれるのが、URLフィルタリングです。URLフィルタリングは、個々のWebページをブロックする仕組みです。

Webフィルタリングは何ができますか?

Webフィルタリングでできるのは、以下のとおりです。

- URL単位でのアクセス制御(URLフィルタリング機能を含む)

- キーワードフィルタリング:特定の単語を含むページをブロック

- カテゴリ別フィルタリング:ニュース、SNS、アダルトなどジャンル単位で制限

- ファイルダウンロード制限:特定拡張子のダウンロードを禁止

- 時間帯制限:就業時間外のみ特定サイトの利用を許可

このように、WebフィルタリングはURLだけでなくコンテンツの内容や利用状況まで管理できるため、企業や教育機関で総合的なインターネット利用ポリシーを構築する際に有効です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | URLフィルタリングは企業のセキュリティ対策に不可欠な仕組み

URLフィルタリングには複数の方式があり、それぞれ特徴や得意分野が異なります。導入時には、自社のセキュリティ要件、業務内容、運用体制に合った方式を選ぶことが重要です。

| 方式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| レイティング式 | サイト内容の評価に基づいてアクセス可否を判定 | 子どもや未経験者にも有効 | 評価のないサイトは対象外 |

| ブラックリスト | 危険URLをリスト化して遮断 | 即時性が高い | 新規脅威には弱い |

| ホワイトリスト | 許可済みURL以外すべて遮断 | 安全性が非常に高い | 利便性を犠牲にする |

| カテゴリベース | ジャンル単位で制御 | 柔軟なポリシー運用が可能 | 分類誤りによる誤判定の懸念 |

| AI方式 | AIが自動検出・分類 | 新種脅威にも強い | 導入コストが高め |

.jpg)