情報セキュリティ教育の必要性を解説!テーマ事例や実施ポイントを確認しよう

情報セキュリティ教育は必要?

情報セキュリティ教育をしていないとどうなるの?

どうやって情報セキュリティ教育を実施すれば良いの?

近年、サイバー攻撃や内部不正による情報漏えい事件が後を絶ちません。多くの企業がシステム・ツールの導入で受武運と考えていますが、従業員一人ひとりの意識不足やヒューマンエラーにも注意が必要です。

どれだけ高度なセキュリティ対策を導入しても、従業員が誤ってフィッシングメールを開封すれば攻撃者に突破口を与えてしまいます。

この記事では、企業がなぜ情報セキュリティ教育を実施すべきなのか、その必要性やリスク、具体的なカリキュラムまで解説します。

情報セキュリティ教育とは

情報セキュリティ教育とは、従業員一人ひとりがサイバーセキュリティの知識を正しく身に付け、セキュリティ事故を未然に防ぐための取り組みです。

- サイバー攻撃のトレンド

- セキュリティ事故発生時の対応フロー

- 個人情報の取り扱い方

上記のようなテーマを取り扱うことで、従業員に正しいセキュリティ知識を身につけてもらいます。

事前に教育を実施しておくと、セキュリティ事故の防止につながるだけではなく、インシデント発生時の被害拡大も防ぐことが可能です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

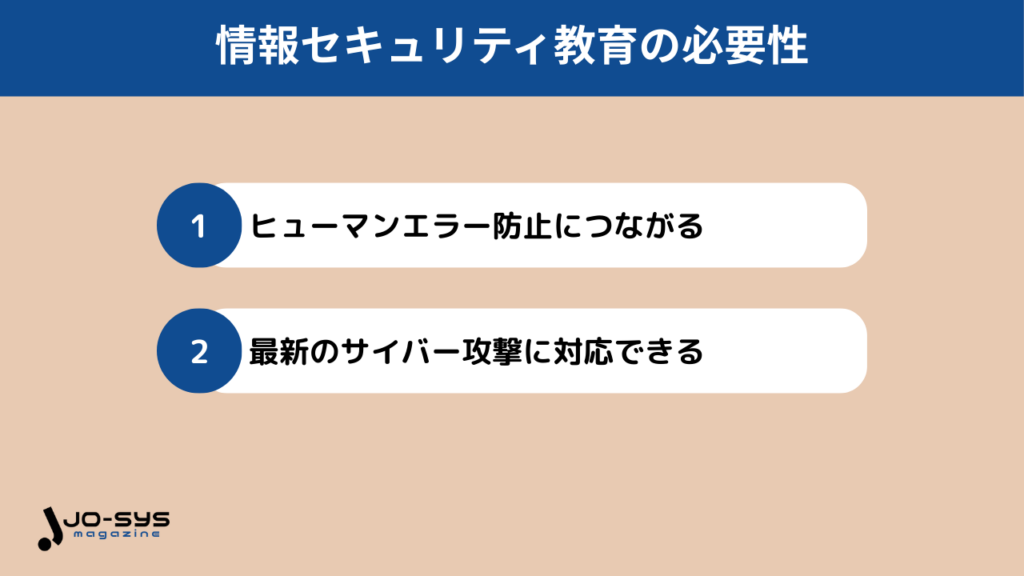

情報セキュリティ教育の必要性

情報セキュリティ教育は、以下のような理由から重要度の高い取り組みです。

それぞれ詳しく解説します。

従業員のセキュリティ意識を高め、ヒューマンエラーを防ぐ

情報漏えいやシステム障害の多くは、外部からの攻撃よりも従業員の不注意や誤操作によって発生しています。

- 機密情報を誤って送信する

- パスワードが単純すぎる

- 脆弱性のあるWi-Fiから業務システムへアクセスする

たとえば、誤って取引先に機密情報を送信してしまう、単純なパスワードを設定する、公共のWi-Fiから業務システムにアクセスするといった行動が挙げられます。

ヒューマンエラーは一見小さなミスに見えますが、結果的に大きな被害や信頼の失墜を招く可能性があるため注意が必要です。

情報セキュリティ教育を実施することで、従業員は自分の行動が企業全体の安全性に直結する意識を持てるようになります。

最新のサイバー攻撃にも対応できる知識とスキルを習得できる

サイバー攻撃の手口は日々進化しており、従来の知識だけでは対応が追いつかない状況になっています。

- AIを悪用したフィッシングメール

- 標的型攻撃メール

- サプライチェーン攻撃 …etc

たとえば、最近ではAIを悪用したフィッシングメールや、標的を絞り込んだ標的型攻撃メールなど、巧妙で見分けにくい攻撃が増加しています。

従業員がこうした最新の脅威に関する知識を持たなければ、被害を受けるリスクは高まる一方です。

情報セキュリティ教育を継続的に実施することで、従業員は最新の攻撃事例や防御策を学び、日常業務の中で適切に行動できるようになります。

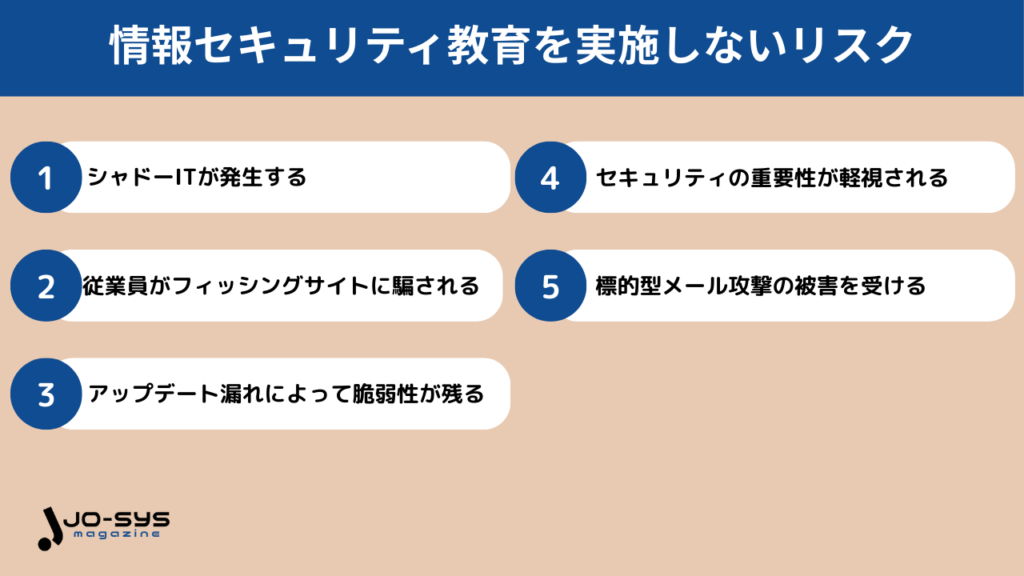

情報セキュリティ教育を実施しない場合のリスク

情報セキュリティ教育を実施しない場合は、以下のようなリスクが伴うため注意が必要です。

それぞれ詳しく解説します。

シャドーITが発生する

情報セキュリティ教育を怠ると、従業員が業務効率を優先して無断で外部のクラウドサービスやアプリを利用するシャドーITが発生しやすくなります。

たとえば、会社が承認していないファイル共有サービスを使ったり、無料のチャットアプリで顧客情報をやり取りしたりするケースです。

シャドーITは利便性が高い一方で、企業のセキュリティ管理の範囲外で行われるため、情報漏えいや不正アクセスの温床となります。

情報セキュリティ教育によって、なぜ社外サービスの無断利用が危険なのかを従業員に理解してもらうことで、業務効率とセキュリティのバランスを意識できるようになり、シャドーITのリスクを大幅に抑えることが可能です。

従業員がフィッシングサイトに騙されるリスクが高まる

情報セキュリティ教育を受けていない従業員は、不審なメールや巧妙に作られた偽サイトを見抜けず、簡単にフィッシング被害に遭うリスクが高まります。

攻撃者は実在の企業を装ったメールやSMSを送り込み、偽サイトに誘導してログイン情報やクレジットカード情報を盗み出します。

仮に従業員が業務用アカウントの認証情報を入力してしまえば、企業システム全体が不正アクセスの危険にさらされることになるでしょう。

情報セキュリティ教育を通じて「送信元アドレスの確認」「不審リンクを開かない」「公式サイトへのアクセスはブックマークから行う」といった具体的な行動を習慣化することで、フィッシング被害を未然に防ぐ力を高められます。

機器やソフトのアップデート漏れで脆弱性が残る

パソコンやスマートフォン、業務で利用するソフトウェアには、常に新しい脆弱性が発見されています。

開発元は修正プログラム(パッチ)を提供しますが、従業員がアップデートの重要性を理解していないと更新を怠り、セキュリティホールを残してしまいます。

攻撃者は修正されていない脆弱性のある機器を狙い、マルウェア感染や不正アクセスといった攻撃を仕掛けてくるため注意が必要です。

情報セキュリティ教育を実施することで、従業員がアップデートの必要性を理解し、更新漏れを防ぐことが可能です。

社内でセキュリティの重要性が軽視され、予算確保が難しくなる

情報セキュリティ教育を行わない組織では、従業員だけでなく経営層においてもセキュリティの重要性が理解されにくくなります。

現場で被害の実態やリスクを実感できなければ、経営判断の際に「セキュリティ投資はコストでしかない」と考えられてしまうのです。

その結果、セキュリティ強化のためのシステム導入や人材育成の予算が確保できず、脆弱な状態が続いてしまいます。

情報セキュリティ教育を継続的に行うことで、従業員だけでなく管理職や経営層もリスクを正しく認識し、投資の必要性を理解してもらえるようになります。

標的型メール攻撃の被害を受けやすくなる

標的型メール攻撃とは、特定の企業や組織を狙い撃ちして送られる不正メールのことです。

攻撃者は業務に関連する内容を装い、添付ファイルやリンクを通じてマルウェアを仕込もうとします。

内容が巧妙なため、セキュリティ教育を受けていない従業員は疑うことなく開封し、感染のきっかけを作ってしまうケースが多くあります。

一度侵入を許すと、社内ネットワーク全体に被害が拡大し、重要な顧客データや知的財産が盗まれる恐れがあるため注意が必要です。

情報セキュリティ教育を行うことで、従業員は「不自然な日本語や差出人の不一致を確認する」「添付ファイルは不用意に開かない」といった実践的な対処を身につけられます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

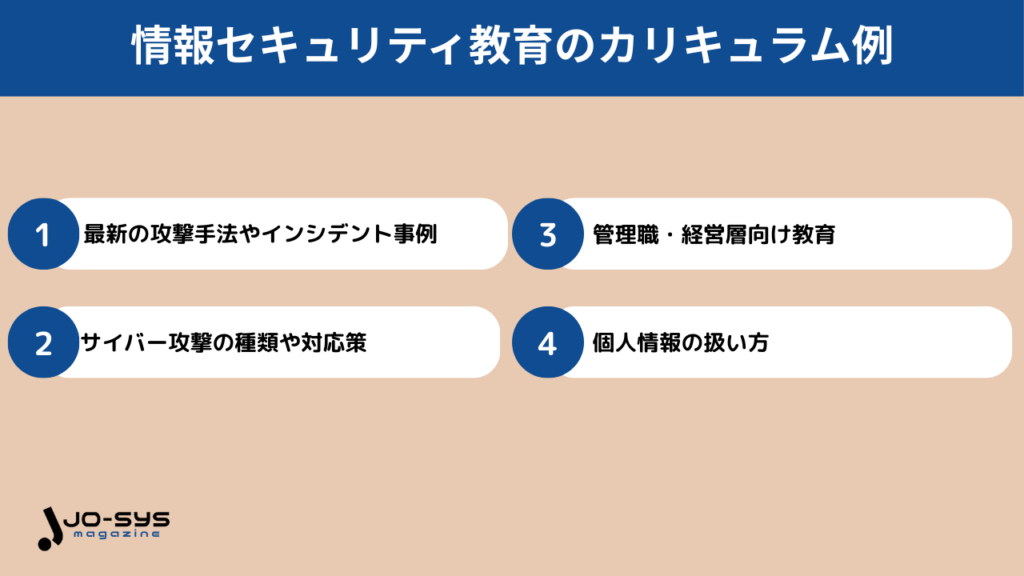

企業が実施すべき情報セキュリティ教育のカリキュラム例

情報セキュリティ教育の必要性が理解できていても、実際にどのようなカリキュラムを組めば良いかわからない人は多いでしょう。

企業が実施すべき情報セキュリティ教育のカリキュラムの例は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

最新の攻撃手法やインシデント事例

サイバー攻撃は日々進化しており、過去の知識だけでは防げない状況になっています。最新の攻撃手法に対応するために、情報セキュリティ教育では以下のようなテーマを扱うのがおすすめです。

- ランサムウェア攻撃

- サプライチェーン攻撃

- フィッシング詐欺の巧妙化

- 音声詐欺とSaaS連携運用

教育の場で最新のサイバー攻撃や事例を共有することで、従業員は自分が攻撃の入り口になり得るといった認識を強く持つことができます。

結果、実際の業務で不審な挙動に気づき、被害を未然に防げるようになります。

サイバー攻撃の種類や対応策

サイバー攻撃には多くの種類が存在し、それぞれ異なる手口で企業の弱点を突いてきます。そのため、情報セキュリティ教育では、代表的なサイバー攻撃の種類や対応策を確認しておくことがおすすめです。

- フィッシング攻撃

- ランサムウェア

- DDoS攻撃

- 内部不正

代表的な例としてフィッシング攻撃があり、従業員を偽のメールやサイトに誘導して認証情報を盗み出します。

また、データを暗号化して身代金を要求するランサムウェアやサーバーに大量のアクセスを仕掛けて業務を停止させるDDoS攻撃などのテーマを取り扱うのがおすすめです。

管理職・経営層向け教育

管理職や経営層に対する情報セキュリティ教育は、従業員向け研修とは異なる視点が必要です。

経営層は企業全体のリスクを把握し、事業戦略や投資判断に反映させる立場にあるため、サイバー攻撃が経営資源や企業価値にどのような影響を及ぼすのかを理解することが欠かせません。

また、インシデントが発生した際には、迅速な意思決定と発生した原因などの説明が必要になります。

そのため、情報セキュリティ教育では情報漏えいによる株価下落や顧客離れなど具体的な事例を交えて学ぶことが効果的です。

最新の法規制や国際標準への理解を深めることも重要です。

個人情報の扱い方

企業が取り扱う個人情報は、顧客や従業員の信頼を支える基盤であり、管理を誤ると大きな損害につながります。

- 個人情報保護法

- GDRP

特に、個人情報保護法やGDPRといった法規制に違反すれば、罰則や賠償責任だけでなく、社会的信用の失墜にも直結します。

そのため教育の中では、氏名や住所、連絡先といった基本的な情報だけでなく、購買履歴や健康情報などのセンシティブデータも慎重に扱う必要があることを理解させることが重要です。

また、USBや紙媒体による持ち出し、クラウドサービスへの不用意な保存といった行為がどれほど危険かを具体的に示すことで、従業員の行動意識を高めることができます。

情報セキュリティ教育の具体的な手順

情報セキュリティ教育を実施する場合は、以下の手順でおこないましょう。

- テーマの選定

- 対象者を明確にする

- 実施期間や頻度を確定する

- 実施方法を決める

- 効果測定・改善を行う

それぞれ詳しく解説します。

テーマの選定

情報セキュリティ教育を実施する際には、まず取り上げるテーマを明確に選定することが重要です。

テーマがあいまいなまま進めてしまうと、従業員にとって学びの焦点がぼやけ、実務で活かしにくくなります。

たとえば、全社員を対象にするのであればフィッシング対策やパスワード管理といった基本的な内容を中心にすべきです。

最近のインシデントや法改正を反映させることで、教育が現実的かつ実務に直結するでしょう。

対象者を明確にする

情報セキュリティ教育の効果を最大限に発揮するためには、対象者の明確化が重要です。同じ内容を全社員に一律で伝えるのではなく、役割や業務内容に応じて重点を変えることが重要です。

- 新入社員 → 基本的なセキュリティリテラシーの習得

- 一般社員 → フィッシングや日常業務でのリスク対策

- 管理職 → インシデント対応とルールの浸透

- 経営層 → 投資判断と法的責任の理解

たとえば、新入社員にはセキュリティの基礎知識を徹底し、日常業務の中で注意すべき行動を理解させる必要があります。

経営層には、セキュリティ投資の必要性や法的責任の理解を深める教育が効果的といえるでしょう。

このように対象者を明確に分けることで、それぞれに適した教育を提供でき、組織全体のセキュリティ意識を底上げできます。

実施期間や頻度を確定する

情報セキュリティ教育は、一度きりの研修で終わらせてしまうと効果が持続しません。そのため、実施期間や頻度をあらかじめ計画的に決めることが重要です。

- 一年に一度の全社研修

- 四半期ごとの実施

- 新入社員・異動者への着任時研修

- 実際のインシデント発生時や法改正時の臨時研修

一般的には年に一度の全社研修を基本とし、四半期ごとに短時間の補習や確認テストを組み合わせる方法が効果的です。

また、新入社員や異動者に対しては、着任時研修として必ず教育をおこなうことで、セキュリティルールを早期に浸透させられます。

実際のインシデントや法規制の改正が発生した際には、臨時の研修を追加することも有効です。

実施方法を決める

情報セキュリティ教育を成功させるには、組織に合った実施方法を選ぶことが不可欠です。代表的な方法には以下のようなものがあります。

- 集合研修

- eラーニング

- 疑似攻撃シミュレーション

- ワークショップ形式

集合研修は一体感を生み、質疑応答を通じて理解を深められる利点があります。eラーニングはリモート環境や多忙な社員でも柔軟に学べるのが強みです。

疑似攻撃は座学だけでは得られない臨場感を与え、行動の改善につながります。ワークショップ形式は自分の業務と結び付けながら考える力を養います。

効果測定・改善を行う

情報セキュリティ教育は実施して終わりではなく、効果を測定して改善につなげることが重要です。効果測定の方法は、以下のとおりです。

- 理解度テスト

- 疑似攻撃の実施

- アンケート調査

理解度テストは知識が不足している分野を特定するのに役立ちます。疑似攻撃は従業員が実際にどのように反応するかを確認でき、教育内容の実効性の測定が可能です。

アンケート調査では研修の分かりやすさや運用面の課題を把握できます。

このように、効果測定や改善を繰り返すことで教育プログラムは進化し、組織のセキュリティ体制を強化できます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

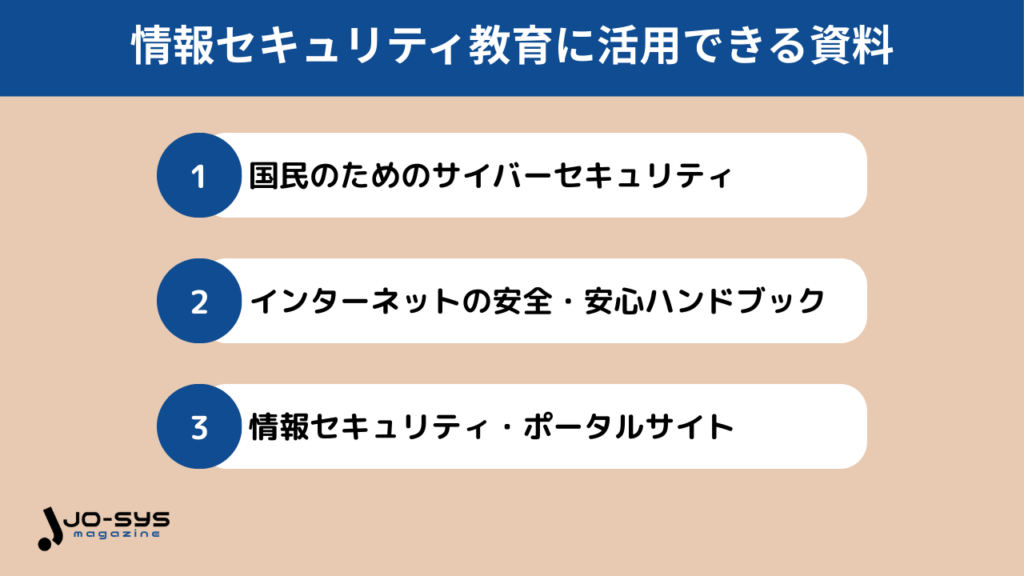

情報セキュリティ教育に活用できる資料

情報セキュリティ教育を実施する場合は、以下の資料を参考にするのがおすすめです。

それぞれ詳しく解説します。

国民のためのサイバーセキュリティ | 総務省

総務省の「国民のためのサイバーセキュリティ」は、誰でも理解しやすいように基礎的な知識を解説した資料です。

内容は難解な専門用語をできるだけ避け、インターネット利用やスマートフォン操作といった日常生活に密着した事例を中心に構成されています。

そのため、ITに詳しくない従業員であっても、自分の行動がどのようなリスクにつながるのかを直感的に理解できます。

企業が研修に取り入れることで、セキュリティ教育を初めて受ける新入社員や非技術部門の従業員にとっても効果的な学習教材となるでしょう。

インターネットの安全・安心ハンドブック | NISC

NISCの「インターネットの安全・安心ハンドブック」は、フィッシングやマルウェアといった典型的な脅威に加え、SNSの利用やスマートデバイスの管理方法など、現代の働き方に直結するテーマを網羅しています。

図解やチェックリストが豊富に盛り込まれているため、従業員が自分の理解度を確認しながら学べる点が大きな強みです。

企業研修に取り入れれば、受講者が自分の行動を具体的に振り返り、リスクを日常的に意識するきっかけになります。

情報セキュリティ・ポータルサイト | IPA

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営する「情報セキュリティ・ポータルサイト」は、最新の脆弱性情報や注意喚起をはじめ、企業が活用できるセキュリティ教材や診断ツールが幅広く提供されている総合的な情報源です。

新入社員や経営者、一般社員、IT担当者など対象者ごとに確認するべき資料がまとめてあるため、ターゲットを絞った情報セキュリティ教育に最適です。

まとめ | 情報セキュリティ教育は企業の信頼と安全を守る必須施策

情報セキュリティ教育は、従業員一人ひとりの意識を高め、サイバー攻撃や内部不正から企業を守る最も効果的な施策です。

教育を怠ればヒューマンエラーや脆弱性の放置といったリスクが増大し、最終的には顧客からの信頼を失う恐れがあります。

一方で、体系的なカリキュラムと継続的な実施により、組織全体の防御力を底上げすることが可能です。

企業が成長を続けるためには、セキュリティをコストではなく投資と捉え、教育を経営戦略の一部として位置づけることが不可欠です。

.jpg)