アカウント管理とは?重要性や適切に実施するためのポイントを徹底解説

社員が退職したのにアカウントが残っていた

誰がどの権限を持っているか分からない

不正アクセスや情報漏えいが心配

企業のIT運用において、退職後のアカウント問題や不正アクセス、情報漏えいといった不安を感じた経験がある人は少なくありません。

アカウント管理を適切におこなわなければ、セキュリティリスクが増大し、業務効率も大きく損なわれます。実際、多くの情報漏えいはアカウント管理の不備によって発生しているといえるでしょう。

この記事では、システム運用の基盤となるアカウント管理の仕組みと重要性、企業が直面する課題、そして効率的かつ安全に管理をおこなうための方法を解説します。

アカウント管理とはユーザー情報や権限を適切に運用するための仕組み

アカウント管理とは、システムやアプリケーションを利用するユーザーごとに発行されるIDやパスワードなどのアカウント情報を一元的に管理する仕組みです。

企業活動においては、従業員・取引先・外部委託先など多様な関係者がIT環境を利用するため、それぞれに応じた権限設定と利用状況の監視が欠かせません。

アカウント管理が不十分であれば、不要なアカウントの放置や不要な権限の付与などが発生し、不正アクセスや内部不正のリスクが高くなります。

重要な情報を保護するためにも、適切なアカウント管理は重要といえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

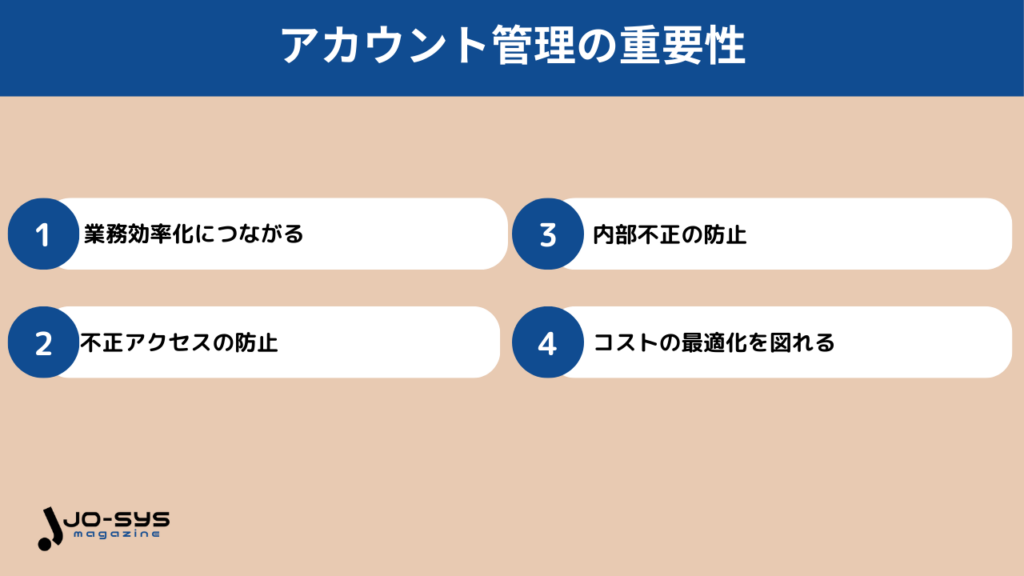

アカウント管理の重要性

アカウント管理が重要な理由は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

業務効率化につながる

アカウント管理を適切に実施すると、業務効率が大幅に改善されます。従業員の入退職や異動のたびに発生するアカウントの発行・権限変更などを標準化すれば、担当者の負担を軽減することが可能です。

さらに、アカウント情報を一元化することで、各部署からの問い合わせや申請時の対応スピードも向上します。

たとえば、シングルサインオン(SSO)を導入すれば、一度のログインで複数の業務システムへアクセス可能となり、従業員の作業時間を削減できます。

結果として、組織全体の生産性が高まり、セキュリティ対策と効率化を両立できる点が大きなメリットです。

不正アクセスの防止

適切なアカウント管理は、不正アクセスの防止にもつながります。外部からの攻撃者は、使われなくなったアカウントや弱いパスワードを突破口として狙うケースが少なくありません。

定期的な棚卸しで不要アカウントを削除し、パスワードポリシーや多要素認証(MFA)を導入することで、攻撃のリスクを大幅に低減できます。

また、アクセスログを活用して異常なログインを検知すれば、より迅速な対応が可能です。権限管理を適切におこなえば、万一の侵入時も被害範囲を限定できます。

内部不正の防止

アカウント管理は、従業員や委託先による内部不正を抑止する効果があります。情報漏洩事件では、外部攻撃だけでなく内部関係者による不正利用が少なくありません。

アカウント管理の際は最小権限の原則にもとづき、必要最低限の権限のみを付与することで、業務必要なデータへのアクセスを制御できます。

また、アクセスログを記録・監査すれば「誰が・いつ・どのシステムを利用したか」が明確になり、不正行為の抑止力にもなります。

コストの最適化を図れる

アカウント管理は、ITコストの最適化にもつながります。利用者数やアカウント数に応じて課金されるケースが多いため、不要なアカウントを放置すると実際に使われていないライセンス費用が発生することが少なくありません。

定期的な棚卸しを行い、退職者や長期間利用していないユーザーのアカウントを削除することで、余分なコストを削減可能です。

アカウント管理は単なるセキュリティ対策にとどまらず、経営資源を有効活用する観点からも重要な施策といえるでしょう。

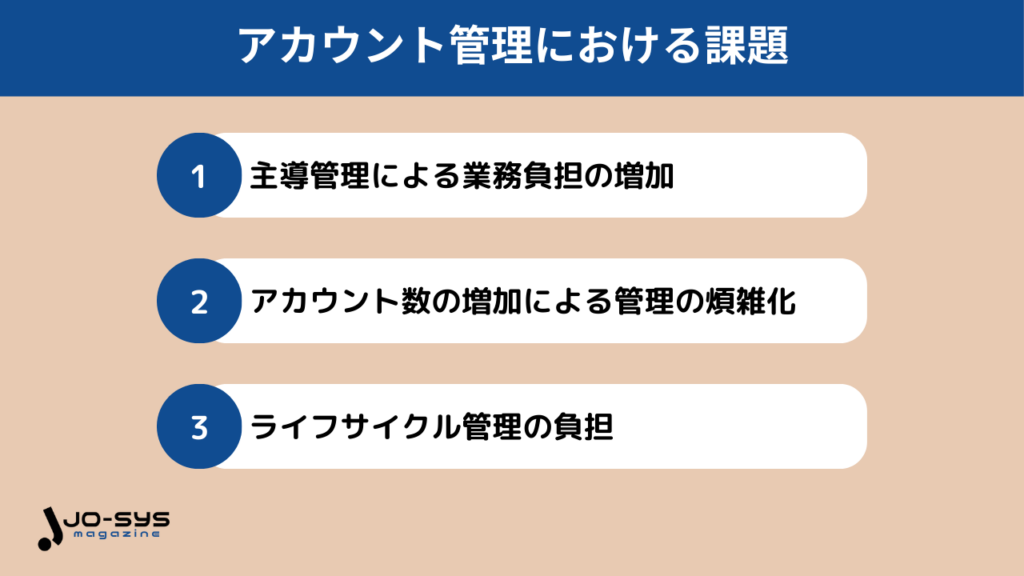

アカウント管理における課題|属人化や煩雑化が引き起こすリスク

アカウント管理が適切におこなわれていなければ、以下のようなリスクがあるため注意が必要です。

それぞれ詳しく解説します。

手動管理による業務負担の増加

アカウントをExcelやスプレッドシートで手動管理している企業は少なくありません。しかし、主導による管理は更新漏れや入力ミスが発生しやすく、セキュリティリスクを高める要因となります。

特に入社や異動、退職が発生するたびに手作業で設定をおこなうと、担当者の業務負担は膨大になります。

さらに、権限変更や削除が遅れることで退職者のアカウントが残り、不正利用につながる危険性もあるため注意が必要です。

アカウント数の増加による管理の煩雑化

クラウドサービスやSaaSの普及により、企業が利用するシステムの数は年々増加しています。アカウント数も増加しているため、アカウント管理は煩雑化しています。

社員一人が複数のシステムを使うのは当たり前になり、誰がどのアカウントを持っているのかを把握するのが難しくなりがちです。

管理が追いつかないと、不要なアカウントが残ったままになったり、意図せず余計な権限を与えてしまったりする危険もあります。

こうした状況を放置しているとセキュリティリスクやコストの無駄にもつながるため、システム的に一元管理できる仕組みを整えることが重要です。

ライフサイクル管理の負担

社員の入社・異動・退職といった人事の動きに合わせて、アカウントを発行したり権限を変更したり、不要になったアカウントを削除したりする作業は欠かせません。

アカウントのライフサイクル管理を手作業で対応している場合、正確に回すのは意外と大変で、処理の遅れや漏れが起きやすくなります。

特に退職者のアカウントが残ったままになると、不正利用や情報漏洩のリスクにつながるため注意が必要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

効率よくアカウント管理をおこなう方法

アカウント管理を効率よくおこなう方法は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

アカウント管理ツールを導入する

アカウント管理の効率化には、アカウント管理ツールの導入がおすすめです。

- アカウントの発行・変更・削除を自動化し、管理工数を削減できる

- 不要アカウントや過剰権限を防ぎ、セキュリティを強化できる

- シングルサインオンにより利用者の利便性が向上し、生産性が高まる

IDaaS(Identity as a Service)やIAM(Identity and Access Management)ツールを活用すれば、複数のシステムに存在するアカウントを一元的に管理でき、人的な作業ミスや管理漏れを大幅に減らせます。

また、シングルサインオン(SSO)機能を備えるツールを使えば、従業員も一度のログインで複数サービスを利用でき、利便性とセキュリティを両立できます。

アカウント管理業務をアウトソーシングする

自社で十分な人員やノウハウを確保できない場合、アカウント管理を専門業者へアウトソーシングする方法も有効です。

- 内部担当者の負担を軽減し、コア業務に集中できる

- 専門知識を持つ外部スタッフが運用を担うため、運用精度が向上する

- 最新のセキュリティ基準に基づいた管理体制を導入しやすい

外部の専門家に任せることで、入社や退職に伴うアカウントの発行・削除、定期的な棚卸し、権限設定の最適化などの業務負担を減らせます。

また、外部業者は最新のセキュリティ基準や運用ノウハウを持っているため、自社単独では難しい高度な管理体制を整えやすくなります。

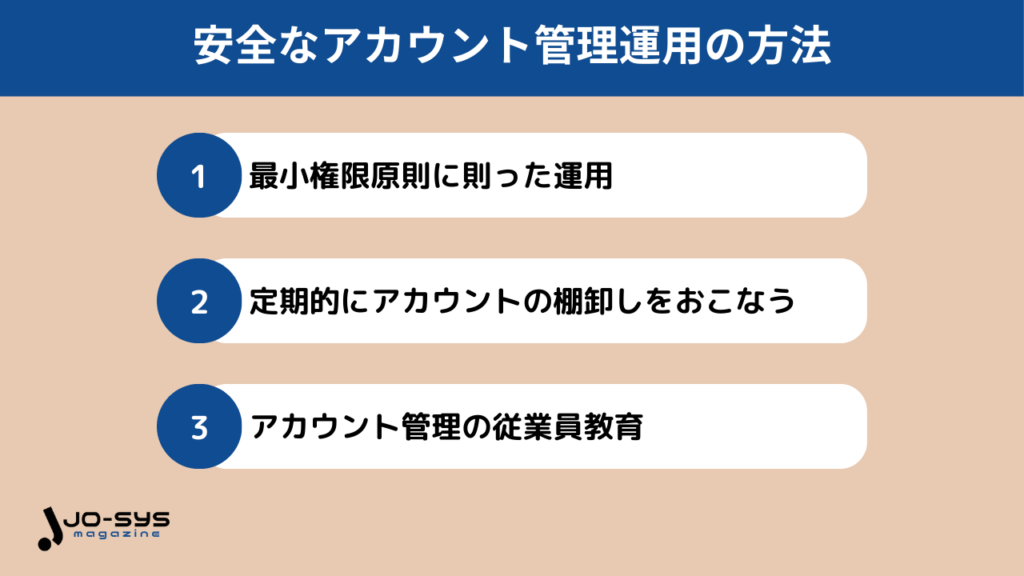

安全なアカウント管理運用の方法

アカウント管理を安全に運用するためには、以下の方法を実践しましょう。

それぞれ詳しく解説します。

最小権限原則に則った権限設定を行う

最小権限原則とは、従業員が業務を遂行するために必要な範囲に限定して権限を付与するルールのことです。

過剰な権限を与えると、情報漏洩や誤操作による重大なトラブルを招くリスクが高まります。たとえば、新入社員に管理者権限を与えてしまえば、意図せず重要データを削除されるリスクがあります。

反対に、必要最小限の権限しか付与していなければ、万一アカウントが不正に利用されても被害の特定が容易です。

定期的に権限を見直すことで、異動や役職の変更に伴うアカウント権限の変化にも対応でき、常に適切な状態を保てます。

定期的にアカウントの棚卸しを行う

アカウント管理を安全に運用するには、定期的な棚卸しが欠かせません。棚卸しとは、組織内に存在するアカウントをすべて洗い出し、利用状況や権限が適正かを確認する作業です。

長期間利用されていないアカウントや、退職者のアカウントが残っていると、不正利用や情報漏洩につながるリスクがあります。

たとえば、半年に一度の棚卸しをルール化すれば、不要なアカウントを削除し、利用者の役割に合わせて権限を見直せます。

アカウントの棚卸しをおこなえば、常にアカウントの利用状況を適正に保ち、セキュリティとコスト最適化の両方を実現可能です。

アカウント管理に関する従業員教育を行う

アカウント管理を安全に運用するためには、システム部門だけでなく利用者一人ひとりの意識向上も欠かせません。

どれほど堅牢な仕組みを導入しても、利用者が安易なパスワードを設定したり、共有アカウントを不用意に使ったりすればリスクは残ります。

そのため、従業員に対して定期的に教育や研修をおこない、アカウント管理の重要性を理解してもらうことが重要です。

教育内容としては、強力なパスワードの設定方法、多要素認証の利用、疑わしいログインの早期報告などが挙げられます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | アカウント管理は効率化とセキュリティ強化の両方を実現できる

アカウント管理は、単なる事務作業ではなく、企業の安全性と効率性を支えるために必要な業務です。

適切に運用すれば、業務の効率化、不正アクセスの防止、内部不正の抑止、そしてコスト削減まで実現できます。反対に、管理の不備は重大なリスクを招きかねません。

最小権限の徹底、定期的な棚卸し、従業員教育といった基本を押さえることで、安全で無駄のない運用が可能です。

.jpg)