情シスと社内SEの違いは?業務内容や求められるスキルまでわかりやすく解説

情シスと社内SEの違いがよく分からない

仕事内容やスキルの違いを知りたい

キャリアを考える上でどちらを選ぶべきか悩んでいる

企業のIT担当者として、情シスと社内SEの違いについてわからない人は少なくありません。両者は混同されがちですが、部門と職種において違いがあります。

情シスと社内SEの違いについて正しく理解できていなければ、キャリア設計の際にも悩む可能性が高いです。

この記事では、IT業務に従事する人が必ず押さえておきたい情シスと社内SEの違いについて解説します。

情シスとは|社内の情報システムを管理・運用する部門

情シスとは情報システム部門の略称で、企業におけるIT環境を統合的に支える組織のことです。

- 社内インフラ全般を一元管理する

- ユーザーサポートを行う

- 情報セキュリティなど他にも幅広い業務を担当する

社内ネットワークやサーバーの設計・運用、PCやモバイル端末のキッティング、セキュリティ管理、そしてヘルプデスク対応まで幅広い業務を担当します。

全社的な視点でIT基盤を安定的に運用することが求められるため、経営や業務効率と直結する重要な役割です。

組織全体を俯瞰しながら、日常のトラブル対応と長期的なIT戦略を両立させるのが情シスの特徴です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

社内SEとは|企業内でシステム開発や運用を担う職種

社内SEとは、自社の業務に必要なシステムの企画・開発・運用を担う職種です。

- 業務改善とシステム導入の橋渡し役を担う

- ベンダーコントロールを担当する

- 企画力や調整力が求められる

システムエンジニアですが社外向けではなく、企業内部の効率化やDX推進を目的に活動する点が特徴です。

要件定義やシステム導入のプロジェクトをリードするほか、外部ベンダーとの折衝や契約管理などマネジメント寄りの役割も担います。

場合によってはプログラミングやテストをおこなうこともありますが、近年は社外のシステム会社と協力しながらプロジェクトを進める機会が多いです。

情シスと社内SEの違いを整理すると「部門」と「職種」の違いになる

情シスと社内SEはしばしば混同されますが、本質的には「部門」と「職種」という立場の違いに整理できます。

情シスは情報システムを管理・運用する部門であり、社内SEはシステム企画・開発・運用を担当する職種を指しています。

ここからは、情シスと社内SEの違いをより深く理解するために、スキルセットやキャリア・役割、業務内容の違いについて解説します。

求められるスキルの違い

情シスと社内SEでは求められるスキルの方向性が大きく異なります。

| 項目 | 情シスに求められるスキル | 社内SEに求められるスキル |

|---|---|---|

| 技術領域 | ネットワーク・サーバー・セキュリティ | 業務システム・業務プロセス理解 |

| 業務遂行力 | トラブル対応力、運用管理力 | 要件定義、ベンダーコントロール |

| コミュニケーション | 社員サポート力、説明力 | 部門間調整力、交渉力 |

| マインドセット | 安定運用を重視する守備型 | 業務改善を推進する攻め型 |

情シスはネットワークやサーバー、セキュリティといったインフラ領域の知識が重視され、日常運用を安定させるための幅広いITスキルが必要です。

一方、社内SEは要件定義やベンダー調整、プロジェクト推進といった業務が多く、技術力以上に「調整力」や「企画力」が成果に直結します。

キャリア・役割の違い

情シスと社内SEはいずれも企業のITを担う立場ですが、キャリアの方向性や役割に違いがあります。

| 項目 | 情シスのキャリア・役割 | 社内SEのキャリア・役割 |

|---|---|---|

| 主な役割 | ITインフラの安定稼働を守る | 業務改善やシステム導入を推進 |

| 活躍領域 | ネットワーク、セキュリティ、ヘルプデスク | システム企画、要件定義、ベンダー調整 |

| キャリアパス | ITマネージャー、CIO補佐、セキュリティ責任者 | プロジェクトマネージャー、ITコンサルタント |

| 成長の方向性 | 守備型の専門性を高める | 攻め型の企画力・調整力を高める |

情シスは「ITインフラの安定運用」を中心にキャリアを積み重ねるため、将来的には情報セキュリティ責任者やIT統括マネージャーへ進むケースが多いです。

一方、社内SEはシステム企画や業務改革を推進する役割を担い、プロジェクトマネージャーやITコンサルタントへのキャリアパスにつながりやすいのが特徴です。

業務内容の違い

情シスはインフラの安定稼働を守るため、ネットワーク運用やセキュリティ監視、PCキッティング、ヘルプデスク対応といった日常的な業務が中心です。

一方、社内SEは業務システムの企画・導入・改善を担当し、要件定義やプロジェクト推進、外部ベンダーとの調整に注力します。

| 業務領域 | 情シス(情報システム部門) | 社内SE(職種) |

|---|---|---|

| インフラ管理 | ネットワーク・サーバー・端末の運用 | 必要に応じて利用調整 |

| セキュリティ | 不正アクセス防止、パッチ適用 | システム導入時のセキュリティ要件策定 |

| ヘルプデスク | 社員からの問い合わせ対応 | システム利用者への説明・教育 |

| システム導入 | 機器選定・環境構築 | 要件定義、ベンダー折衝、プロジェクト管理 |

| 改善活動 | 運用効率化、標準化対応 | 業務フロー改善、新システム企画 |

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

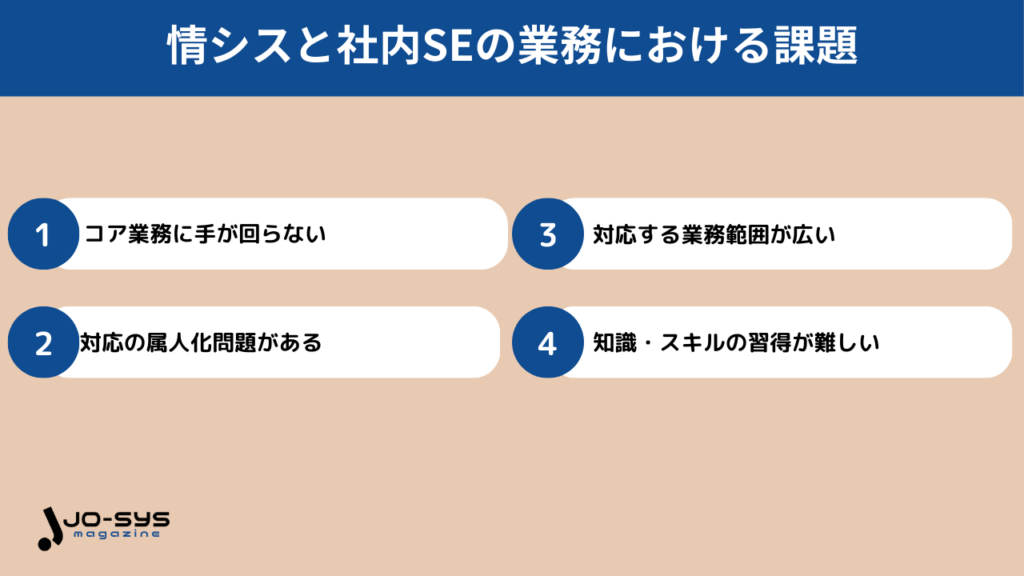

情シスと社内SEの業務における課題

情シスと社内SEはいずれも、下記のような課題を抱えている企業が少なくありません。

それぞれ詳しく解説します。

コア業務に手が回らない

情シスや社内SEが抱える代表的な課題の一つが、コア業務に十分な時間を割けないことです。

日常の問い合わせ対応やキッティング、パスワードリセットといったノンコア業務に追われるあまり、本来注力すべきシステム戦略やDX推進、セキュリティ強化といった領域に時間を確保できません。

その結果、ITを活用した競争力強化や業務効率化が後回しとなり、企業全体の成長スピードを阻害する要因となります。

対応の属人化問題がある

情シスや社内SEでは、特定の担当者だけが把握している業務や設定が多く存在するため、業務が属人化しやすい傾向があります。

マニュアル化やナレッジ共有が不十分な場合、担当者が休職中や退職、不在の場合に対応できる人がおらず、業務が停滞するリスクがあります。

さらに、引き継ぎの不備からトラブルが長期化することもあるため、企業は属人化問題に注意が必要です。

- 手順の標準化

- FAQの整備

- ドキュメントの共有

- 社内教育の実施

属人化を解消するには、手順の標準化やFAQの整備、ドキュメント共有といった仕組み作りが欠かせません。

対応する業務範囲が広い

情シスや社内SEは、ネットワークやサーバーといったインフラ管理から、業務システムの導入、社員からの問い合わせ対応、さらにはセキュリティ施策まで多岐にわたります。

特に中小企業では担当者が少人数のため、一人がインフラからヘルプデスク、システム企画まで幅広く担当せざるを得ない状況が多く見られます。

業務範囲が広いと担当者の負担が大きくなるだけではなく、専門性を高めにくくなる点が課題です。

情シス・社内SEに必要な知識・スキルの習得が難しい

情シスや社内SEに求められる知識は幅広く、常に進化を続けています。

クラウドサービスの普及、セキュリティリスクの多様化、AIやDXの加速といった変化に対応するには、最新の技術動向をキャッチアップし続けなければなりません。

しかし、日常業務の多忙さから学習時間を確保できないケースが多く、必要なスキルを体系的に習得するのが難しいのが現実です。

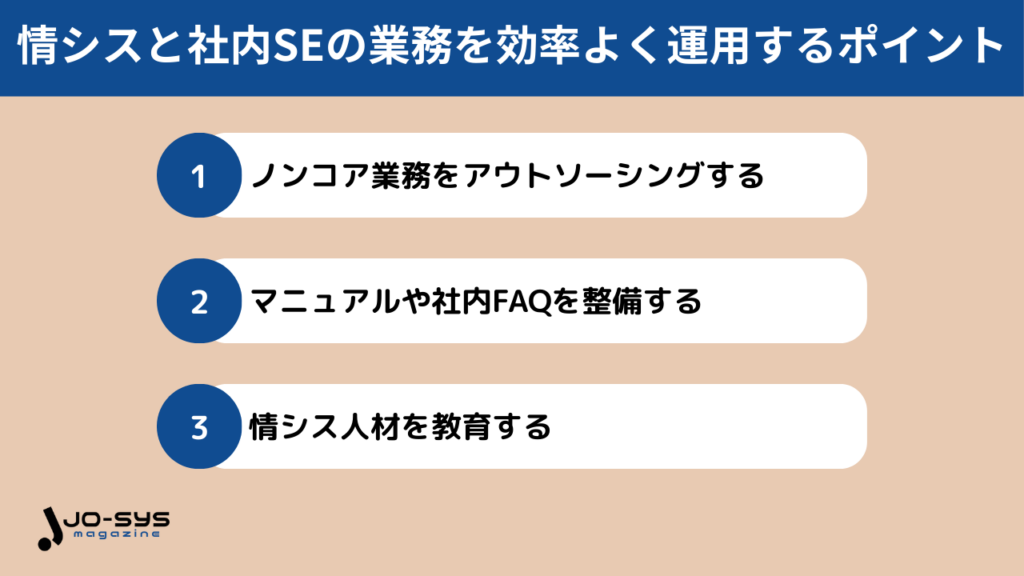

情シスと社内SEの業務を効率よく運用するポイント

情シスと社内SEが業務を効率よく運用するためには、以下のポイントを押さえましょう。

それぞれ詳しく解説します。

ノンコア業務をアウトソーシングする

情シスや社内SEは限られたリソースで幅広い業務を抱えているため、すべてを内製化するとコア業務に集中できません。

そこで有効なのが、PCキッティングやヘルプデスク一次対応、サーバー監視といったノンコア業務をアウトソーシングする方法です。

- コア業務に集中できる

- 専門的なサービスを利用できる

- コストの最適化が可能

外部の専門業者を活用することで、内部リソースを戦略的なIT企画やセキュリティ強化に割けるようになります。

専門的な知識・スキルが不足している場合は、外部業者の専門スキルを活用できるため、業務の品質を高められる点もメリットです。

マニュアルや社内FAQを整備する

情シスや社内SEの業務が属人化しやすい原因の一つに、情報が担当者の頭の中にしか存在しない問題があります。

パスワードリセットやメール設定、プリンター接続など、社員から繰り返し寄せられる問い合わせをマニュアルやFAQとして文書化しておけば、誰でも同じ対応が可能です。

- 業務の属人化を防ぎ、引き継ぎをスムーズにする

- 問い合わせ対応を効率化し、工数を削減できる

- 社員が自己解決できる仕組みを作り、サポート負荷を軽減

マニュアルや社内FAQを整備しておけば、問い合わせ対応の効率化と品質の均一化を実現でき、担当者が不在でも安定したサポートをおこなえます。

また、社員自身がFAQを参照して自己解決できるため、情シス・社内SEの負担を軽減できます。

情シス人材を教育する

情シスや社内SEの業務は、クラウドサービスの導入やセキュリティ強化など年々高度化しています。

そのため、既存の知識だけでは業務を続けられず、システム障害や情報漏えいといった重大なリスクにつながる可能性が高くなります。

定期的な研修やeラーニングを取り入れて体系的に学習することで、最新の技術や運用方法を効率よく習得することが可能です。

- 最新技術を積極的に取り入れてITに強い企業を構築できる

- 従業員がスキルアップし、離職リスクを下げつつキャリア形成を支援できる

教育を通じて人材が成長すれば、組織全体のIT活用レベルも引き上がり、より戦略的な役割を果たせるようになります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

情シス・社内SEのスキル習得には体系化された学習サービス「情シスカレッジ」がおすすめ

- 情シス・社内SEに必要な知識・スキルを動画で体系的に学習できる

- 最新トレンドの動画が見放題

- 用語集等が整備されており、知識の復習にも最適

情シスや社内SEは業務範囲が広く、必要とされるスキルもインフラ、セキュリティ、業務システム、ベンダー調整など多岐にわたります。

独学では知識に偏りが出やすく、最新技術のキャッチアップも不十分になりがちです。そこで有効なのが、体系的にカリキュラム化された学習サービスを利用することです。

情シスカレッジでは、現場で役立つセキュリティ対策やクラウド運用、ヘルプデスク実務、ベンダーコントロールなどを実務レベルで学べる講座が用意されています。

初心者から経験者まで段階的に学習できるため、今後情シスや社内SEを目指す人はもちろん、現場でスキルを強化したい人にも最適です。

研修は数分程度の動画で受講できるため、忙しい担当者でもスキマ時間に学習することが可能です。

\ 情シス・社内SEに必要なスキルを動画で学習できる /

まとめ|情シスは「部門」、社内SEは「職種」と理解すれば違いが明確になる

情シスと社内SEは混同されやすいですが、大きく異なるのは部門と職種です。情シスは企業全体のIT基盤を管理・運用する組織であり、社内SEはシステム企画や業務改善を担う職種です。

今後のIT部門は、単なる運用や保守だけでなく、経営に直結する戦略的な役割を求められています。

そのため、情シスや社内SEのキャリアを考える人は、自分がどちらの立場にあるのかを整理し、必要なスキルを計画的に習得することがおすすめです。

.jpg)