PCのクローニングとは?キッティングとの違いやメリット・デメリットまでわかりやすく解説

新しいPCを導入するたびに、同じ設定やアプリを一台ずつインストールするのは大変

PCのクローニングってどのような仕組み?

キッティングやバックアップとは何が違うの?

多くのIT担当者はPCのセットアップに時間や手間がかかるため面倒に感じています。特に数十台単位の導入や入れ替えでは、作業の非効率さが大きな課題です。

そこで、クローニングを導入すれば、PC環境を丸ごと複製して短時間で多くのPCをセットアップできるため、業務効率化につながります。

この記事では、クローニングの仕組みやキッティング・バックアップとの違い、ツールの導入メリットや注意点まで解説します。

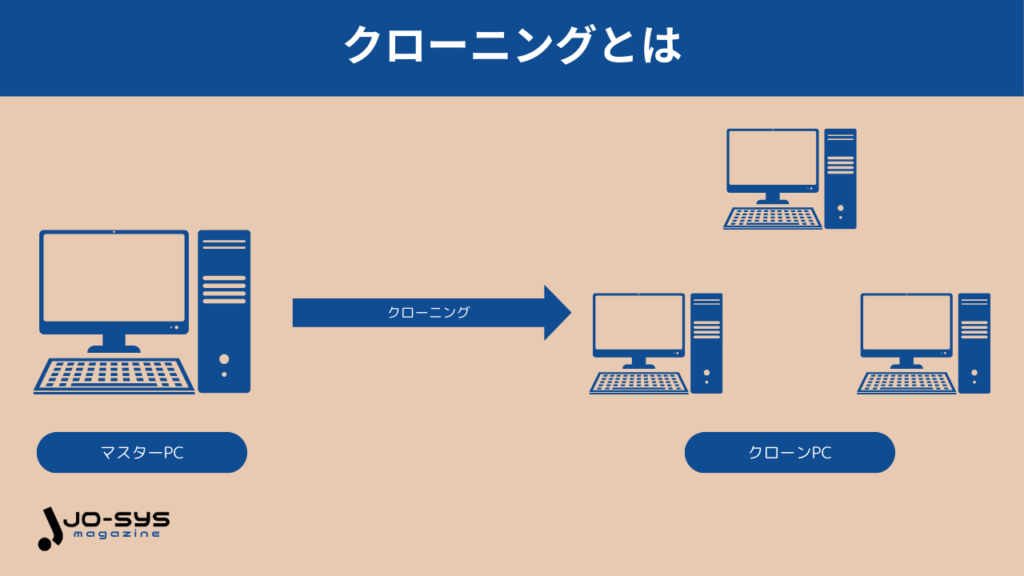

クローニングとは|PC環境を丸ごと複製する仕組み

クローニングとは、パソコンの中にあるOSやアプリケーション、各種設定などをディスク単位で丸ごと複製する技術のことです。

通常のインストール作業では1台ずつ環境を作り込む必要がありますが、クローニングを利用すれば1度作成したマスター環境を短時間で複数のPCへ展開できます。

業務の標準化や作業の効率化に直結するため、企業の情シス部門やIT担当者におすすめの手法です。

キッティングとの違い

キッティングとは、PCを業務で利用できる状態にするための初期設定作業全般を指します。

OSのインストール、ドライバやアプリケーションの導入、ネットワーク設定、セキュリティポリシー適用など、幅広い工程が含まれます。

一方クローニングは、キッティング工程を効率化するために環境を丸ごと複製する技術です。マスターPCで構築した環境を基に複製するため、設定漏れやバージョンの不一致を防ぎ、統一性を担保できます。

| 項目 | キッティング | クローニング |

|---|---|---|

| 作業範囲 | OSインストールやアプリ導入など一連のセットアップ | 完成済み環境を丸ごとコピー |

| 作業時間 | 台数に比例して増加 | 複製台数が増えても短時間で展開可能 |

| 人的ミスのリスク | 設定漏れや手順のばらつきが発生しやすい | マスターPC準拠のためミスが少ない |

| 適用規模 | 少数台でも対応可能 | 大量導入や入れ替えに最適 |

バックアップとの違い

バックアップは、データ消失や障害発生時の復旧を目的としてファイル単位やシステム全体を保存する作業です。

一方、クローニングは複数のPCに同じ環境を短時間で展開することが目的です。

バックアップはトラブル発生時に備えるものであり、クローニングはセットアップ作業を効率化するためにおこなわれる技術であるといえるでしょう。

| 項目 | バックアップ | クローニング |

|---|---|---|

| 主な目的 | データ保護・障害復旧 | PC環境の複製・展開 |

| 保存対象 | データファイルやシステム全体 | ディスク全体(OS・アプリ・設定含む) |

| 利用シーン | データ消失時の復旧、ランサムウェア対策 | 新入社員PC配布、大量端末入れ替え |

| 更新頻度 | 定期的に実施(毎日・毎週) | 必要なときにマスターPCから複製 |

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

クローニングにはクローニングツールの利用がおすすめ

クローニングを効率的におこなうためには、専用のクローニングツールの導入がおすすめです。

- 操作が直感的

- 短時間で複数のキッティングをおこなえる

- セキュリティ・整合性が担保される

手動でのコピーは時間がかかり、ミスやセキュリティリスクも発生しやすいため、ツールを活用することで安全性と作業効率を大幅に向上させられます。

代表的なソフトとしては「Acronis Cyber Protect」「Clonezilla」「EaseUS Todo Backup」などがあり、GUIで直感的に操作できるものから、オープンソースで柔軟に利用できるものまで幅広く存在します。

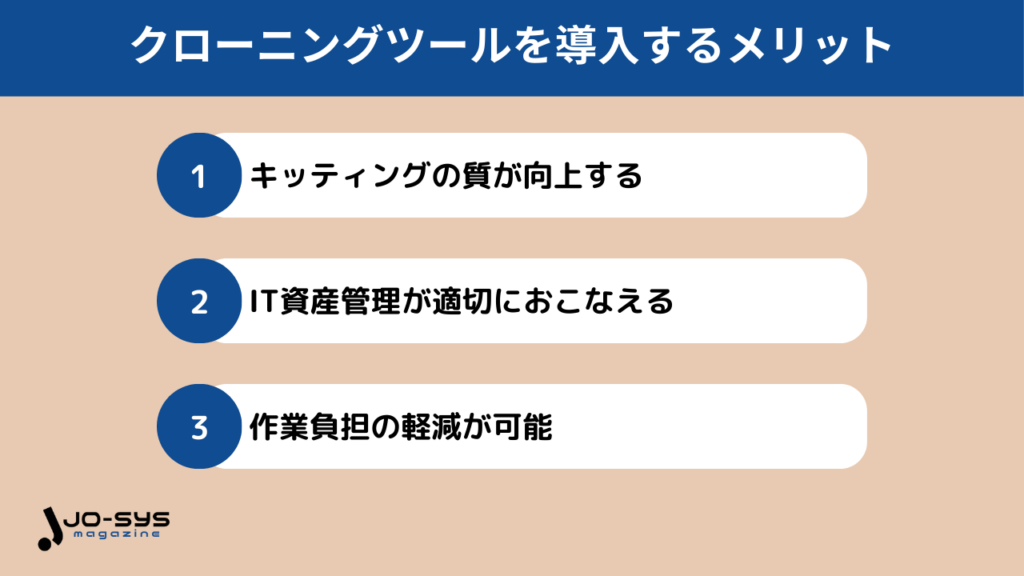

クローニングツールを導入するメリット

クローニングツールを導入するメリットは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

キッティングの質が向上する

クローニングツールを導入すれば、キッティングの品質を向上させることが可能です。

従来の手作業によるキッティングでは、担当者ごとに作業のばらつきや設定の抜け漏れが発生しやすく、結果としてユーザーからの問い合わせやトラブルにつながっていました。

クローニングを利用すれば、マスターPCで構築した標準環境をそのまま複製できるため、すべてのPCで同じ構成を展開できます。

そのため、アプリケーションバージョンの差異やセキュリティ設定のミスなどを防ぎ、ヘルプデスク業務の負担を削減できます。

IT資産管理が適切におこなえる

クローニングツールを導入すると、PCごとの環境が統一されるため、IT資産管理が適切におこなえるようになります。

従来の手動キッティングでは、PCごとにアプリのバージョンや設定が異なり、資産台帳との整合性を維持することが困難でした。

しかしクローニングによって標準化された環境を展開すれば、どの端末にも同じアプリ・設定が入るため、管理状況の確認が容易になります。

また、ライセンス管理の効率化によって、不要なソフトの混在やライセンス数超過のリスクを抑えられる点も大きなメリットです。

作業負担の軽減が可能

クローニングツールを活用することで、情シス部門の作業負担は大幅に軽減されます。

たとえば、従来の手作業によるキッティングでは、1台あたり2〜3時間かかる場合、10台を準備するだけでも20〜30時間の工数が必要です。

クローニングを利用すれば、マスターPCを1台準備する作業に数時間かかるものの、複製後は1台あたりの作業は数十分程度で完了します。

仮に50台のPCを導入する場合、手作業なら100時間以上かかる作業が、クローニングを導入することで30時間程度に短縮される計算です。

約70%以上の工数削減となり、人員不足が常態化している情シス部門にとって大きな効果といえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

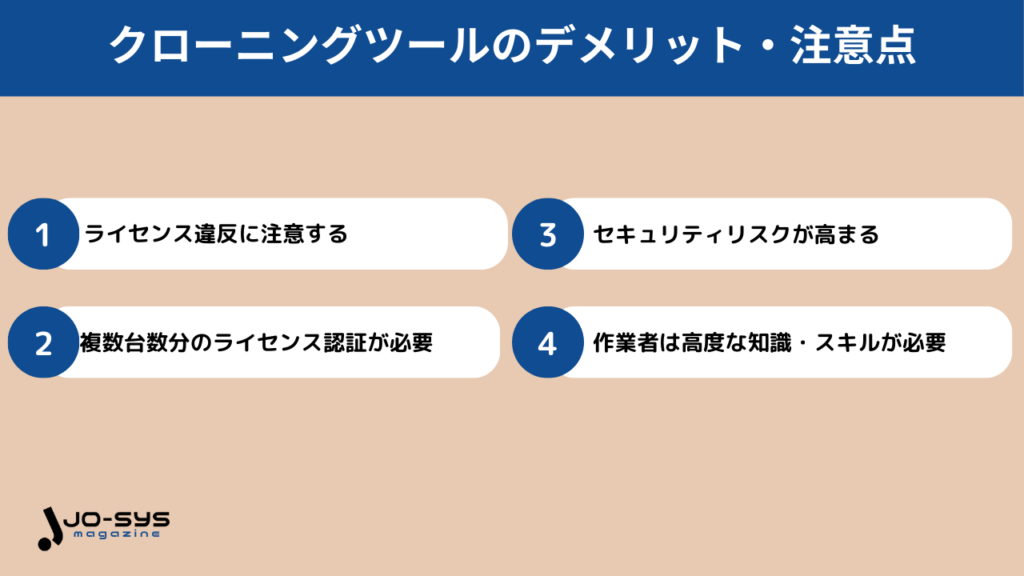

クローニングツールを導入する際のデメリット・注意点

クローニングツールを導入する際のデメリット・注意点は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

マスターPC作成時にはライセンス違反に注意する

クローニングをおこなう際は、ソフトウェアのライセンス違反に注意が必要です。マスターPCにインストールしたアプリケーションやOSは、そのまま複製されて他の端末でも利用されることになります。

そのため、個人向けライセンスや台数制限のあるライセンスをインストールした状態でクローニングをおこなうと、契約違反につながる可能性があるため、注意しましょう。

ライセンス違反は法的リスクだけではなく、企業の信頼度低下にもつながる重大なリスクになります。

そのため、クローニングを導入する前には、必ずボリュームライセンス契約や法人向けライセンス形態を確認し、適切に契約を結んでおくことが欠かせません。

複製台数分のライセンス認証が必要になる

クローニングで複数のPCを展開した場合、それぞれの端末でOSやソフトウェアのライセンス認証をおこなう必要があります。

マスターPCを作成した時点でライセンス認証が済んでいたとしても、複製したPCには新しいハードウェアIDが割り当てられるため、自動的に再認証が求められるケースが多いです。

セキュリティリスクが高まる

クローニングは環境を複製するため、マスターPCのセキュリティが甘い場合は、複製先のPCのセキュリティも弱くなる注意が必要です。

たとえば、マスターPCの段階で古いOSパッチや不要なアプリケーション、初期設定のまま残された脆弱性が存在していた場合、複製後のPCにも引き継がれてしまいます。

ユーザーアカウント情報や一時ファイルなどがマスターPCに残ったままクローニングされると、情報漏えいの原因にもなります。

- 複製する前に最新のアップデートを適用する

- 不要なソフト・データを削除する

- アクセス制限をかける

- 暗号化する

クローニングを実施する場合は、マスターPCを作成する段階で最新のアップデートを適用し、不要なソフトやデータを削除することが重要です。

作業者は高度な知識・スキルが必要になる

クローニングはツールを使えば操作自体はシンプルですが、利用するためには高度な知識・スキルが欠かせません。

マスターPCの設計段階では、ライセンス契約の理解、セキュリティポリシーの反映、ドライバやネットワーク設定の最適化など、幅広いIT知識が求められます。

誤った設計のままクローニングを実行すると、不備が複数のPCに一斉展開されるため、セキュリティリスクや障害につながる可能性があります。

そのため、ツール任せにするのではなく、導入前に十分な知識を持つ担当者が関与する体制づくりが重要です。

まとめ | クローニングは業務効率化に有効だがライセンスとセキュリティ対策が必須

クローニングは、マスターPCの環境を丸ごと複製して一括展開できる効率的な仕組みです。

導入することでキッティング作業の時間を大幅に削減でき、IT資産管理の精度も高まり、情シス部門の負担を軽減できます。

一方で、ライセンス契約の遵守やセキュリティリスクの管理を怠ると、違反や脆弱性拡大といった重大なトラブルにつながります。

マスターPC作成時には最新のセキュリティパッチを適用し、不要なデータを削除するなど、万全の状態を整えた上でクローニングを実施することが重要です。

.jpg)