プロトコルとは?仕組みや種類を初心者にもわかりやすく解説

インターネットは便利だけれど、仕組みがよく分からない

「プロトコル」という言葉をよく聞くけど、難しそう

通信の安全性や正確性はどう守られているのか不安

プロトコルは現代でよく耳にする言葉のひとつですが、いまいち仕組みについて理解できていない人は多いでしょう。

プロトコルを理解せずにネットを使っていると、セキュリティや通信エラーの仕組みが見えにくく、トラブル時に正しい対応ができなくなります。

この記事では、プロトコルの仕組みから代表的な種類までを初心者向けに解説しています。

プロトコルとは|通信ルールを定める仕組み

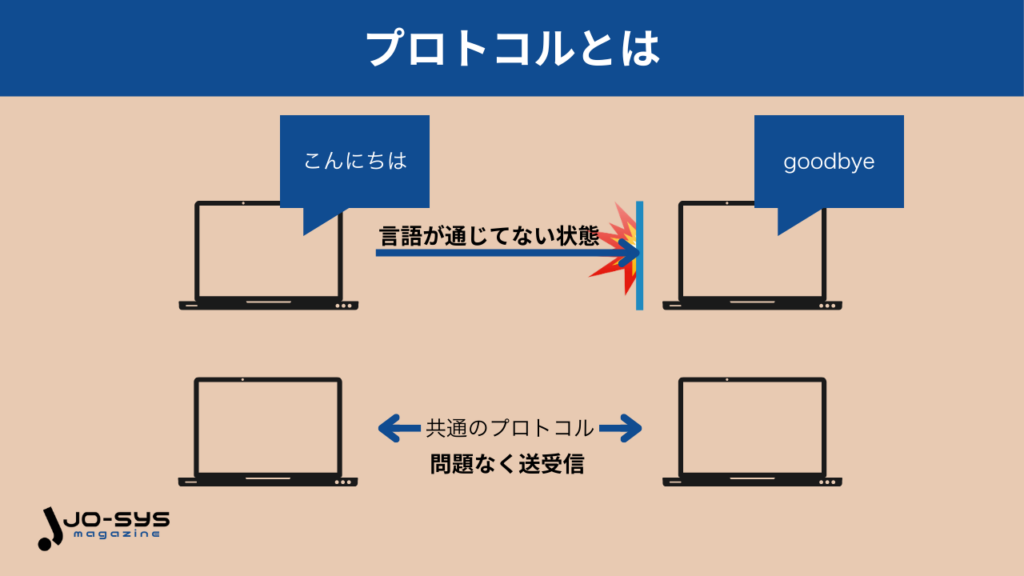

プロトコルとは、コンピュータやネットワーク機器が互いに情報をやり取りする際に必要となる共通の通信ルールのことです。

人間が会話をする時に同じ言語や表現を用いなければ通じないように、機械同士の通信もルールが一致していなければ成り立ちません。

プロトコルが存在しなければ、メーカーや機器ごとに異なる方法でデータを扱うことになり、相互接続は不可能になります。

インターネットを含むすべての通信は、このプロトコルに基づいて動作しており、私たちが普段利用するメールやWebサイト閲覧も例外ではありません。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

プロトコルの種類を確認してみよう

プロトコルには、具体的に以下のような種類があります。

HTTP | Webページを表示する

HTTP(HyperText Transfer Protocol)は、Webページを表示するために最も基本的に使われるプロトコルです。

ブラウザがサーバーにリクエストを送り、サーバーがレスポンスとしてHTMLや画像データを返すことで、画面上にページが表示されます。

仕組みはシンプルで動作が軽いため広く利用されてきましたが、通信内容が暗号化されていない点に大きな弱点があります。

現在ではセキュリティの観点からHTTPSへの移行が進んでいますが、HTTPは「Webの基礎」を理解するうえで欠かせない存在であり、インターネットの歴史を支えた重要なプロトコルといえるでしょう。

HTTPS | 暗号化で安全にWeb通信を行う

HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure)は、HTTPに暗号化機能を加えた安全な通信プロトコルです。

SSL/TLSと呼ばれる技術を用いて通信内容を暗号化し、第三者による盗聴や改ざんを防ぎます。

例えば、ネットショッピングやインターネットバンキングなど、個人情報や決済データを扱う場面ではHTTPSが必須です。

ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されるのも、SSL証明書によってサイトの安全性が確認されている証拠です。

POP3 | メールを端末にダウンロードする

POP3(Post Office Protocol version 3)は、メールを受信する際に使われるプロトコルです。サーバーに届いたメールを端末にダウンロードして保存する仕組みが大きな特徴です。

一度取り込んだメールは基本的に端末上で管理されるため、インターネットに接続していなくても過去のメールを閲覧できます。

ネット環境が不安定な時代には特に有効で、多くのメールソフトに採用されてきました。

ただし、複数の端末で同じアカウントを利用する場合、端末ごとにデータが分散してしまい管理が煩雑になる点がデメリットです。

IMAP | メールをサーバー上で管理する

IMAP(Internet Message Access Protocol)は、メールをサーバー上に保存したまま管理する方式のプロトコルです。

ユーザーは端末からサーバーにアクセスしてメールを閲覧・操作するため、スマートフォンやパソコン、タブレットなど複数の端末で同じ状態のメールボックスを利用できます。

削除やフォルダ分けといった操作もサーバーに反映されるため、一元的な管理が可能です。

SMTP | メールを送信する

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)は、メールを送信するための標準プロトコルです。

仕組みとしては、送信者のメールソフトからSMTPサーバーにメッセージが送られ、そこから宛先の受信サーバーへとリレーされます。

受信側はPOP3やIMAPを使ってメールを取り出すため、SMTPは「送り手側の専用ルール」として機能しています。

DNS | ドメイン名をIPアドレスに変換する

DNS(Domain Name System)は、人間にとって覚えやすいドメイン名を、機械が理解できるIPアドレスへ変換する仕組みを提供するプロトコルです。

たとえば、ユーザーがブラウザに「www.google.com」と入力すると、DNSがその文字列をIPアドレスに変換し、正しいサーバーに接続できるようにします。

DNSが存在しなければ、利用者は長い数字の羅列であるIPアドレスを直接覚えて入力しなければならず、インターネットは非常に不便なものになってしまいます。

関連記事:DNSとは?仕組み・役割・種類をわかりやすく解説【初心者向け図解付き】

UDP | 高速だが信頼性より速度を重視する

UDP(User Datagram Protocol)は、通信の際にデータの到達確認や再送制御を行わないシンプルなプロトコルです。

送信者はデータを送り出すだけで、受信者に正しく届いたかどうかを確認しません。そのため信頼性は低いものの、処理が軽く高速で通信できる点が大きな特徴です。

代表的な利用シーンはオンラインゲームや動画配信、音声通話などで、多少データが欠けても体感的な問題が少なく、むしろ速度やリアルタイム性が重視されるケースです。

TCP | 正確さを重視する信頼性の高い

TCP(Transmission Control Protocol)は、データ通信の正確性を保証するプロトコルです。送信されたデータは小さなパケットに分割され、受信側で正しい順序に組み立てられます。

その際、到達確認(ACK)や再送制御、誤り検出といった仕組みが働くため、途中でデータが失われても再送され、欠損のない完全な形で届けられます。

代表的な利用例はWebページの閲覧やファイルのダウンロード、メールの送受信など、誤りが許されない通信です。

DHCP | IPアドレスを自動で割り当てる

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、端末がネットワークに接続した際に必要となるIPアドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、などの設定情報を自動で割り当てるプロトコルです。

DHCPがない場合は、管理者は端末ごとに手作業で設定を行わなければならず、大規模なネットワークでは膨大な手間と設定ミスのリスクが発生します。

DHCPを利用すれば、ユーザーは端末を接続するだけで即座に通信を開始でき、管理者にとっても運用負荷が大幅に軽減されます。

NTP | 正しい時刻を同期する

NTP(Network Time Protocol)は、ネットワークに接続された機器同士で正確な時刻を同期させるためのプロトコルです。

コンピュータやサーバーの時計は少しずつ誤差が生じますが、NTPを使うことで世界の標準時間(UTC)に基づいて自動補正が行われます。

NTPの利用により、異なる機器間でも常に同じ時刻を維持できます。正しい時刻の保持は、ログ管理やセキュリティ監査、金融取引、オンラインサービスの認証処理などに欠かせません。

ICMP | 通信エラーや状態を通知する

ICMP(Internet Control Message Protocol)は、ネットワーク上で発生した通信エラーや状態を通知するためのプロトコルです。

送信先に到達できなかった場合や遅延が発生した場合など、異常を知らせるメッセージを返すことで、管理者やシステムが状況を把握できるようにします。

代表的な活用例がpingと呼ばれるコマンドです。pingはICMPを利用して相手のホストに信号を送り、応答があるかどうかでネットワークが正常に機能しているかを確認できます。

ICMPそのものは制御用であり、実際のデータ通信を行うわけではありませんが、障害調査や経路確認に欠かせない仕組みです。

まとめ | プロトコルは安全で正確な通信を実現する要の仕組み

プロトコルは、ネットワーク通信を成立させるための共通ルールであり、私たちが日常的に利用するWebサイト閲覧やメール送受信、動画視聴などすべての基盤となっています。

HTTPやSMTPのような基本的なものから、HTTPSやNTPのように安全性や正確性を高めるものまで多様な種類が存在します。

各種プロトコルを理解すれば、通信の仕組みが見えるだけではなく、セキュリティ意識やトラブル対応力も向上します。

.jpg)