情シスの立ち上げは何から始める?成功するステップと現実的な進め方を解説

情報システム部門をゼロから作ることになったが、どこから始めればよいのか分からない

経営層から任されたものの、専門人材も予算も足りない

セキュリティや資産管理を整えたいが、何を優先すべきか迷っている

このような悩みを抱える企業の情報システム担当者は多いです。情シスの立ち上げは単なるIT環境の整備ではなく、会社全体の業務効率やセキュリティ体制を左右する重要なプロジェクトです。

しかし情シスの立ち上げをするにあたって、専門人材がいない場合や予算上の問題など、さまざまな問題から思うように立ち上げられていない人も少なくありません。

この記事では、情シス立ち上げに必要な理想的ステップから、現実的に進めるための工夫、成功のポイントまでを体系的に解説します

理想の情シス立ち上げステップ

専門人材が社内に在籍しており、予算も確保できる場合は、情シスを立ち上げるステップとして下記の流れが理想です。

それぞれのステップについて詳しく解説します。

ビジネス構造を理解してIT戦略と連動させる

情シスの立ち上げで最初におこなうべきは、自社のビジネスモデルや組織構造を正しく理解することです。

単にIT環境を整備するのではなく、売上に直結する部門や業務フローを把握し、どこにITを活用すべきかを見極めなければなりません。

たとえば営業重視の企業では顧客を管理できるCRMやSFAの導入、製造業の場合はIoTや生産管理システムの安定稼働などが必要になってくるでしょう。

経営戦略と連動させることで、情シスはコスト部門ではなく、利益を支える部門として経営層からも位置付けられるようになります。

情報資産を洗い出して管理対象を明確にする

情シスが管理すべき対象は、PCやスマートフォンなどの端末だけではありません。

- PC・スマートフォン

- サーバー・ネットワーク機器

- クラウドサービスのアカウント

- 業務利用のソフトウェア

サーバーやネットワーク機器、クラウドサービスのアカウント、業務で利用するソフトウェアまで含まれます。まずは社内の情報資産をすべてリスト化し、棚卸することが必要です。

情報資産は資産台帳を作成し、少なくとも「資産名・利用者・設置場所・利用目的」を記録することが望ましいです。

情報資産を重要度で評価し優先度を決める

情シスの立ち上げでは、すべての資産を一度に整備することは現実的ではありません。そのため、情報資産の重要度を評価し、対応の優先順位を明確にすることが不可欠です。

たとえば基幹システムや顧客データは業務継続に直結するため「最優先」、社員の周辺ツールや補助的アプリケーションは「後回しにできる」と判断します。

| 評価基準 | 高い場合の例 | 優先度 |

|---|---|---|

| 業務への影響度 | 基幹システム、会計システム | 高 |

| 機密性 | 顧客データ、個人情報 | 高 |

| 法的リスク | ライセンス管理、労務関連システム | 高 |

このように優先度を設定することで、限られたリソースでも効率的に立ち上げを進めることができます。

情報セキュリティポリシーを策定して全社ルールを整える

情シス立ち上げにおいて欠かせないのが情報セキュリティポリシーの策定です。セキュリティポリシーとは、会社全体で統一して守るべきルールを定めた文書です。

たとえば「USBメモリ利用は禁止」「VPNを必須とする」「クラウドサービス利用時は管理者承認が必要」などの具体的ルールが該当します。

情報セキュリティポリシーを整備することで、社員ごとに異なる運用が行われることを防ぎ、情報漏えいや不正利用のリスクを低減できます。

IT資産管理の基盤を整え運用の土台を作る

PCやスマートフォン、サーバー、クラウドサービスのアカウントなど、すべての資産を正確に把握しなければ、セキュリティ事故やライセンス違反のリスクを回避できません。

情シスの立ち上げ期は、IT資産管理台帳を整備し、社内のIT資産を適切に管理できる基盤を整えることが重要です。

また、最初はスプレッドシートでの管理でも構いませんが、社員数や利用サービスが増えると更新漏れが増えてくる可能性があります。

そのため将来的には専用のIT資産管理ツールを導入するのが望ましいです。

ユーザー情報と認証管理を統合してアクセス制御を強化する

社員ごとに複数のアカウントを個別に管理していると、退職者のアカウントが放置されたり、不正アクセスのリスクが高まったりします。

そこで重要になるのが、ディレクトリサービスやクラウドID管理の活用です。代表的な例としては、Active Directory、Azure AD、Google Workspaceの管理コンソールなどがあります。

ユーザー情報管理や認証管理の基盤を構築すれば、アカウント作成・削除を一元管理でき、MFA(多要素認証)やSSO(シングルサインオン)も組み合わせやすくなります。

社員に貸与するPCを調達して環境を標準化する

部署や社員ごとに異なるメーカーやスペックのPCを使ってしまうと、トラブル対応やキッティングの工数が膨らみます。

そのため、情シスは標準モデルを設定して一括調達することで、修理や交換の対応を効率よくおこなえるようにします。

また、セキュリティ要件を満たしたOSやストレージ暗号化対応機種を選ぶことも必須です。ノートPCを中心に調達するのか、デスクトップやタブレットを組み合わせるのかは、業務特性や利用シーンに応じて判断します。

PC・モバイルのキッティングで利用開始をスムーズにする

貸与PCやモバイル端末を社員がすぐに利用できる状態にするためには、キッティング作業が欠かせません。

キッティングとは、端末に必要なOS設定や業務アプリのインストール、セキュリティ設定をあらかじめ施しておく作業を指します。

キッティングを標準化して実施することで、配布後に「ソフトが入っていない」「セキュリティ設定が不十分」といったトラブルを防げます。

関連記事:キッティングとは?手順・作業内容・注意点まで徹底解説

適切なアクセス権限を付与して情報漏えいを防ぐ

全社員に管理者権限を与えるような状況では、誤操作や不正利用による情報漏えいのリスクが一気に高まります。そのため、最小権限の原則を徹底することが重要です。

業務に必要な範囲に限定した権限を付与し、管理者アカウントは限定的に運用します。

さらに、部署や役職ごとにアクセスレベルを分類し、異動や退職に合わせて迅速に更新できる体制を整えることも不可欠です。

権限管理を定期的に棚卸することで、放置アカウントの削除漏れや不要な権限の付与を防止できます。

サーバー・ネットワークを構築し安定稼働を実現する

情シスの立ち上げでは、サーバーやネットワークに関してまずはオンプレミスとクラウドのどちらを採用するかを検討し、コスト・拡張性・セキュリティの観点から判断する必要があります。

中小企業やスタートアップではクラウド(AWS、Azure、GCPなど)の採用が多く、初期投資を抑えつつ柔軟にスケールできる点が強みです。

一方で、金融や製造業のように高いセキュリティや低遅延が求められる場合はオンプレミスが選ばれることもあります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

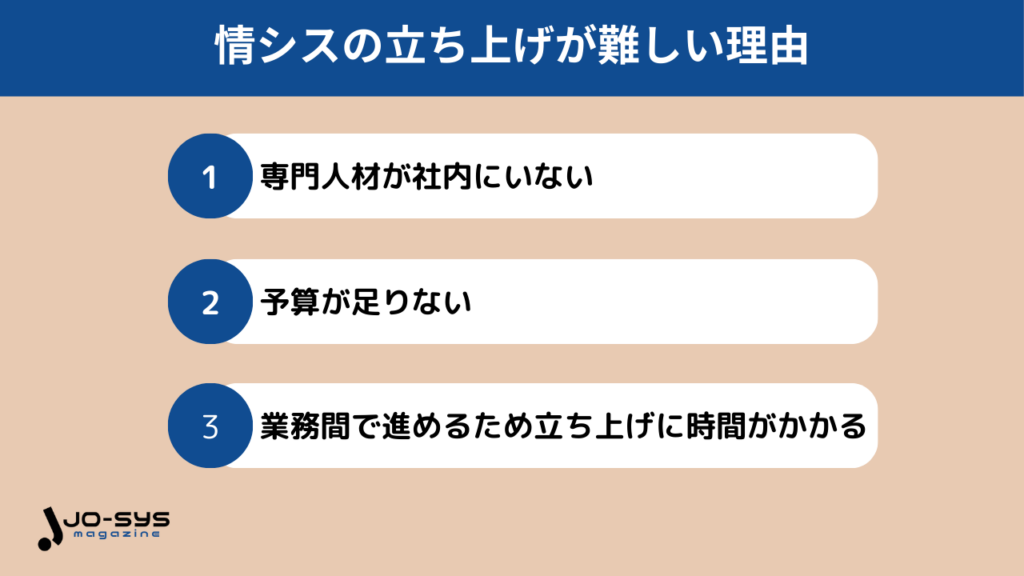

理想のステップは現実的には難しい?理由について解説

情シスの立ち上げは理想的なステップがありますが、現実的には以下のような理由から難しいケースが少なくありません。

それぞれ詳しく解説します。

情シス立ち上げ時に専門人材が社内にいない

情シスを立ち上げる場面で多い課題が専門人材がいないことです。多くの中小企業やスタートアップでは、専任の情報システム担当者を雇用しておらず、総務や人事、営業の社員が兼任で任されるケースが一般的です。

しかし、システム設計やセキュリティポリシー策定、ネットワーク構築といった領域は専門的な知識が必要であり、経験の浅い担当者では適切に進められないことが多いです。

予算が足りない

IT基盤をゼロから整えるには、サーバーやネットワーク機器の導入、セキュリティツールの契約、PCの一括調達など、初期投資が不可欠です。

しかし中小企業や急成長中のベンチャーでは、売上規模に比べてIT予算が十分に確保されていないことが多く、理想的な情シスの立ち上げを実現するのは困難な場合が少なくありません。

解決策としては、まず優先順位を明確にして「今すぐ必要な投資」と「将来に回せる投資」を切り分けることです。

業務の合間に進めるため立ち上げに時間がかかる

情シス立ち上げの現場では、担当者が他業務を兼任しているケースが非常に多いです。

総務や経理の一部門として任される場合、日常業務の合間にシステム構築や資産管理を進めることになり、結果としてプロジェクトが長期化してしまいます。

セキュリティポリシーの策定や端末のキッティングなどは一度に集中して取り組む方が効率的ですが、時間を細切れでしか確保できないため、作業が後手に回りがちです。

時間が不足している場合は、外部委託やツールの導入で作業を効率化しつつ、社内で優先順位を明確にして「最初にやるべき最低限のタスク」に集中することが重要です。

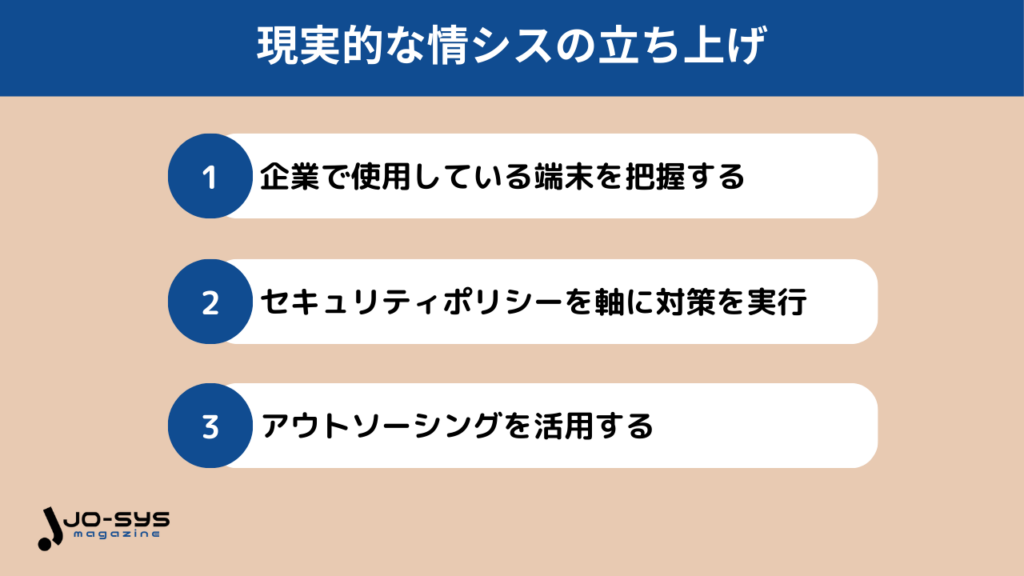

現実的な情シスの立ち上げとは?

人材不足や時間が足りないなど、さまざまな理由から理想的な立ち上げが難しいため、現実的には以下のようなステップで立ち上げることが多くなります。

それぞれ詳しく解説します。

まずは企業で使用しているすべての端末を把握する

現実的な情シス立ち上げでは、まずPCやスマートフォン、タブレットだけでなく、プリンターやネットワーク機器、社員が利用するクラウドサービスのアカウントまで、すべてを棚卸してリスト化することが重要です。

IT資産の棚卸しを怠ると、利用状況を誰も把握していない端末が放置され、セキュリティ事故や不正利用につながります。

端末管理を効率化するには、最初はスプレッドシートで始めても構いませんが、社員数が増えると更新漏れが頻発するため、早い段階でMDM(モバイルデバイス管理)やIT資産管理ツールの導入を検討すべきです。

セキュリティポリシーに基づいてセキュリティ対策を進める

端末やアカウントを把握した次のステップは、セキュリティポリシーを軸にした具体的な対策の実行です。

ウイルス対策ソフトの導入、OSやアプリケーションの定期的なアップデート、多要素認証(MFA)の設定は最低限欠かせません。

重要なのは、ルールを策定して終わりではなく、実際に運用へ落とし込むことです。例えば「USBメモリは利用禁止」「パスワードは定期更新」などのルールを徹底するには、教育や研修をセットで実施する必要があります。

社内ですぐにできない部分はアウトソーシングを活用する

情シス立ち上げの初期段階では、限られた人材と時間で全てを自社対応するのは難しいのが実情です。

特に、PCのキッティングやヘルプデスク業務、サーバーやネットワークの運用保守といった領域は、多くの専門知識や工数を必要とするため、外部ベンダーに委託するのが現実的です。

アウトソーシングを活用すれば、担当者は本来注力すべき「資産の把握」や「セキュリティルール策定」に時間を割けるようになります。

また、専門業者のノウハウを取り込むことで、社内に経験が蓄積され、将来的に業務を内製化する際にも役立ちます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

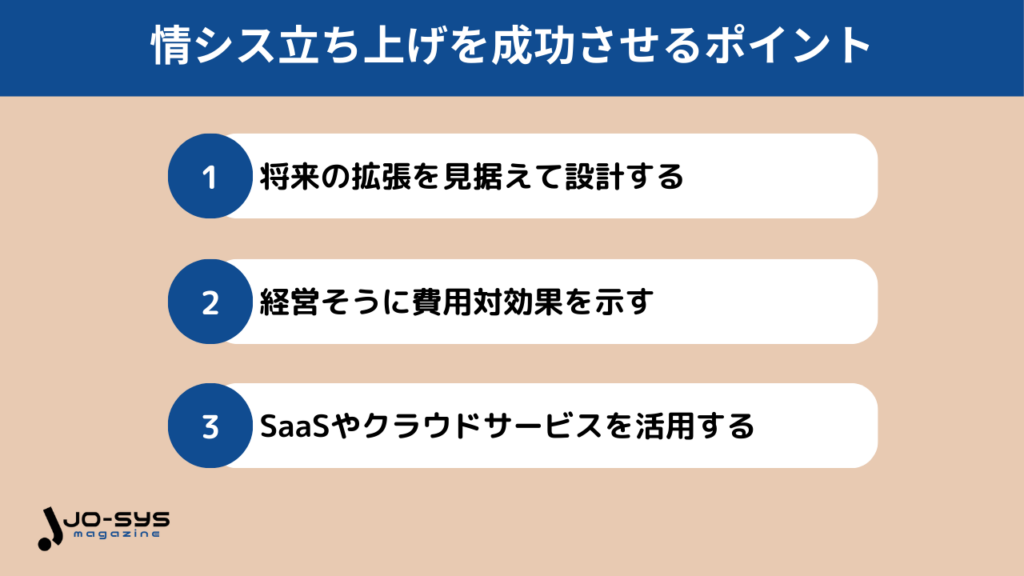

情シス立ち上げで押さえるべき成功のポイント

情シス立ち上げを成功させるためには、以下のポイントを押さえておくようにしましょう。

それぞれ詳しく解説します。

立ち上げ初期から将来の拡張を見据えて設計する

情シスを立ち上げる際に重要なのは、単なるシステム整備ではなく、長期的に安定して運用できる体制を構築することです。

最初は社員数が少なくても、数年後に倍増する可能性がある企業では、アカウント管理やネットワーク構成をスケーラブルにしておかなければ、再構築に大きなコストがかかります。

例えば、Active DirectoryやクラウドID管理を早期に導入すれば、社員が増えても統合管理を維持できます。

また、サーバーはクラウドを選択しておくと、必要に応じてリソースを柔軟に増減でき、急成長にも対応可能です。

経営層に費用対効果を示して理解と予算を得る

情シス立ち上げで直面する大きな課題のひとつが「予算確保」です。経営層はIT投資を「コスト」と捉えがちですが、情報システムは業務効率やセキュリティ強化を通じて企業価値を守るための投資です。

そのため、情シス担当者は「費用対効果」を明確に示すことが重要です。

例えば「セキュリティ投資により業務停止リスクを回避できる」「資産管理ツール導入で棚卸工数を年間100時間削減できる」など、定量的な効果を提示することで納得感が生まれます。

経営層の理解を得ることは、安定的な運用を続けるための予算確保につながり、情シス立ち上げの成功を支える土台となります。

SaaSやクラウドサービスを活用してスピードと効率を両立する

情シス立ち上げにおいて、限られた予算と人材で効率的に環境を整備するためには、SaaSやクラウドサービスの活用が不可欠です。

従来のオンプレミス環境では、サーバー調達やネットワーク構築に時間とコストがかかりましたが、クラウドを利用すれば必要なリソースをすぐに確保でき、短期間で運用を開始できます。

例えば、Google WorkspaceやMicrosoft 365を導入すれば、メール、ファイル共有、認証基盤を一括で整備可能です。

また、SaaS型のIT資産管理ツールやセキュリティサービスを取り入れることで、専門知識がなくても自動化された管理がおこなえます。

まとめ | 情シス立ち上げは理想を描きつつ現実的な優先順位で進めるのが最適解

情シスの立ち上げは、理想像を知りつつ現実に合わせた優先順位をつけて進めることが成功の鍵です。

すべてを一度に整備するのは難しくても、端末管理やセキュリティ対策など最低限の部分から着手すれば確実に前進できます。

さらに、SaaSやクラウド、アウトソーシングを柔軟に活用することで、人材や予算の不足を補うことが可能です。

まずは資産の可視化と基本的なセキュリティ対応から始め、段階的に理想に近づけていきましょう。

.jpg)