【脱・属人化】属人化とは?意味や要因、解消する方法を解説

特定の社員にしかわからない業務が増えている

担当者が休むと仕事が止まる

引き継ぎに時間がかかりミスが増える

このような悩みを抱える企業は少なくありません。属人化は、業務が個人に依存することで発生し、企業の生産性を大きく低下させる問題です。

属人化が原因で業務がブラックボックス化し、トラブル時に対応できない企業も少なくありません。

この記事では、属人化の意味や原因を整理し、解消に向けた実践的な方法を解説します。

属人化とは?意味について理解しよう

属人化とは、特定の社員だけが業務に関する知識・スキルを保持しており、離職や休職などでいないくなった場合に業務が滞ってしまう状態のことです。

組織の中で「○○さんにしか分からない」「担当が不在だと進まない」といった現象が続く場合、属人化が進行しているといえるでしょう。

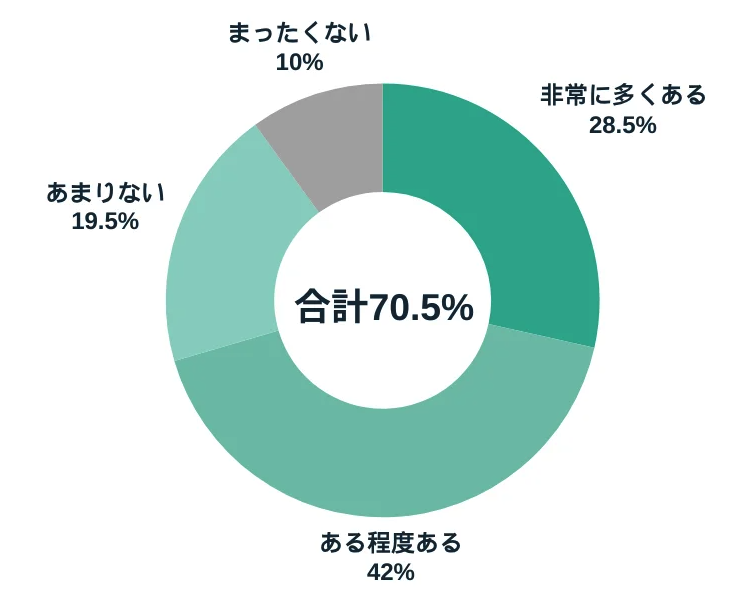

株式会社taiziiiの調査によると、部署やチームで「あの人にしか分からない」「あの人がいないと進まない」といった属人化している業務について、「ある」と回答した人は70.5%です。

このように業務の属人化は、多くの企業が感じている問題であり、解消するためには適切な対策が必要となります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

属人化が発生する主な原因とは?

属人化が発生する主な原因は、以下のとおりです。

業務負荷が大きい

業務負荷が大きい職場では、限られた人材に仕事が集中しやすく、属人化が起こりやすくなります。

多くの企業では「経験があるから」「スピードが速いから」といった理由で、同じ人に仕事が集中する傾向があります。

業務の負担が大きくなれば、属人化を解消するためのマニュアルやナレッジ共有の整備、人材の育成といった取り組みに時間をかけることが困難です。

ナレッジが整備・共有されていない

ナレッジの整備や共有体制が不十分の場合は、属人化が発生しやすくなります。

株式会社SMBが建設業と製造業の企業に属人化が起こっている理由として調査したところ、建設業が「人材不足により特定の人に業務が集中している(49.1%)」、製造業が「業務の引き継ぎが十分に行われていない(43.4%)」と報告されています。

※参考:【建設業・製造業の管理職に調査】7割以上が属人化している業務があると回答!属人化が起こっている原因は共通して「人材不足」が1位に | 株式会社SMB

このように、多くの企業でも特定の担当者に業務が集中していたり、業務の引き継ぎが行われていなかったりと、ナレッジの共有がうまくできていないことが問題となっていることがわかるでしょう。

ナレッジを蓄積し、共有の仕組みが整備されていれば、ベテラン社員の経験に基づく情報や企業にとって価値のある情報・事例を社員が確認できるため、業務の標準化につながります。

専門性が高く業務が特定の担当者に知識が偏っている

専門性が高い業務では、知識やスキルが特定の担当者に集中しやすく、属人化が発生しやすくなります。専門性の高い分野は人材の市場価値が高いため採用が難しいほか、教育の難易度も高くなります。

採用や教育がうまくいかずに、専門性の高い業務が特定の担当者に集中していると、休職・退職した際に業務が停止する危険があるため注意が必要です。

- 業務内容をドキュメント化し、他者が理解できる形式にする

- 定期的にレビュー会を行い、知識をチーム内で共有する

- 新人や他部署への教育ローテーションを実施する

専門性の高い仕事ほど、知識やノウハウが共有されなければリスクになります。

業務内容をドキュメント化したり、新人や他部署への教育ローテーションを実施したりして、専門業務が属人化しないように対策を講じる必要があります。

従業員の育成不足

従業員の育成不足も、属人化が発生する原因のひとつです。

組織的な教育体制が整っていなければ、特定の社員にしか理解できない知識を他の社員へ共有することができず、担当者の離職や休職時のリスクが大きくなります。

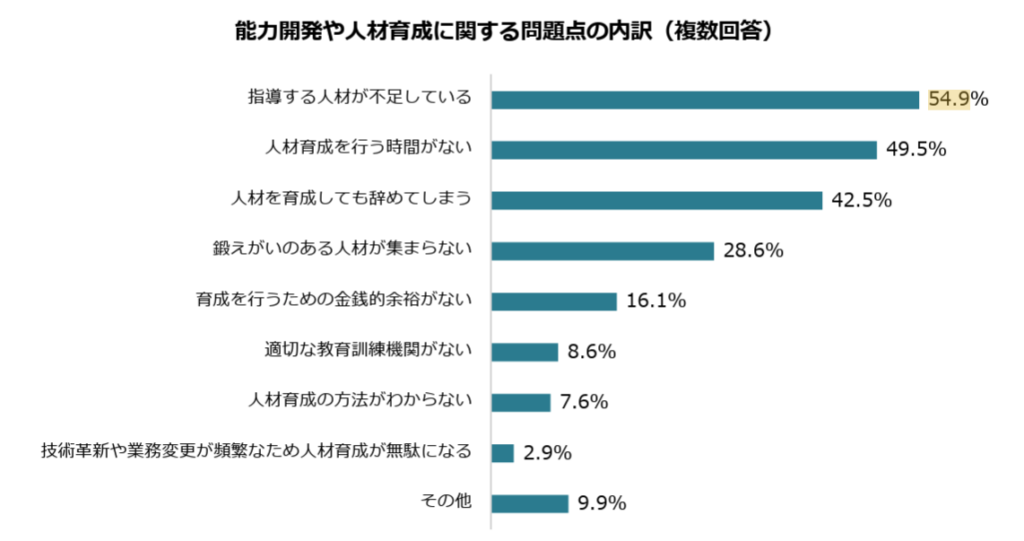

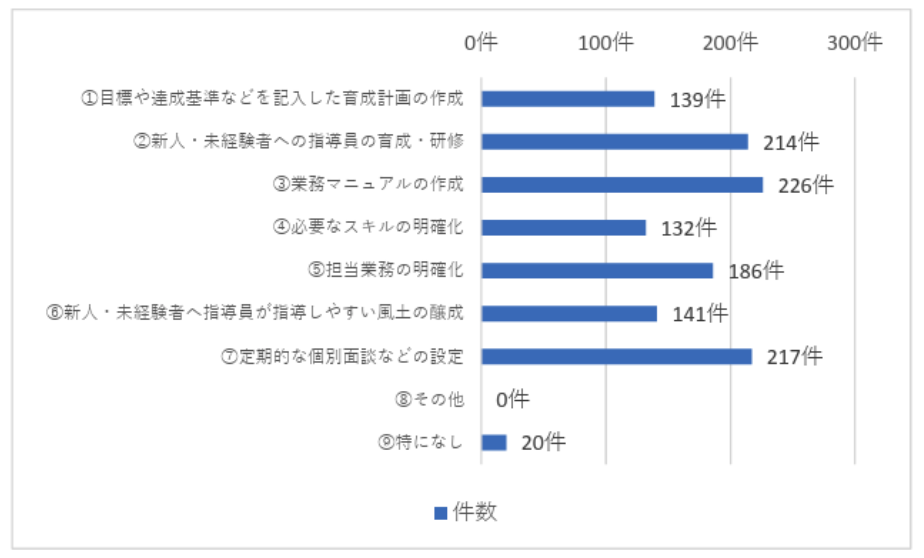

厚生労働省の調査によると、事業所の54.9%が「指導する人材が不足している」、49.5%が「人材育成を行う時間がない」と報告されています。

人材教育を後回しにすると、知識を持つ社員とそうでない社員のさが大きくなり、業務が特定の担当者に集中する事態に陥りやすくなるでしょう。

属人化を防ぐためには、計画的な研修制度・スキルマップの整備・OJTとOFF-JTといった取り組みが不可欠です。

コミュニケーション不足

職場でのコミュニケーション不足は、情報共有を遅らせ、情報共有を滞らせ、属人化を加速させる大きな要因です。

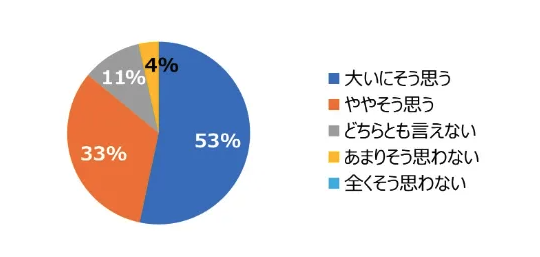

ProFuture株式会社の調査によると、約86%の企業が「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と回答しています。

社内のコミュニケーションが活発でなければ、各メンバーが保持するナレッジの共有がおこなえないため、業務の属人化につながります。

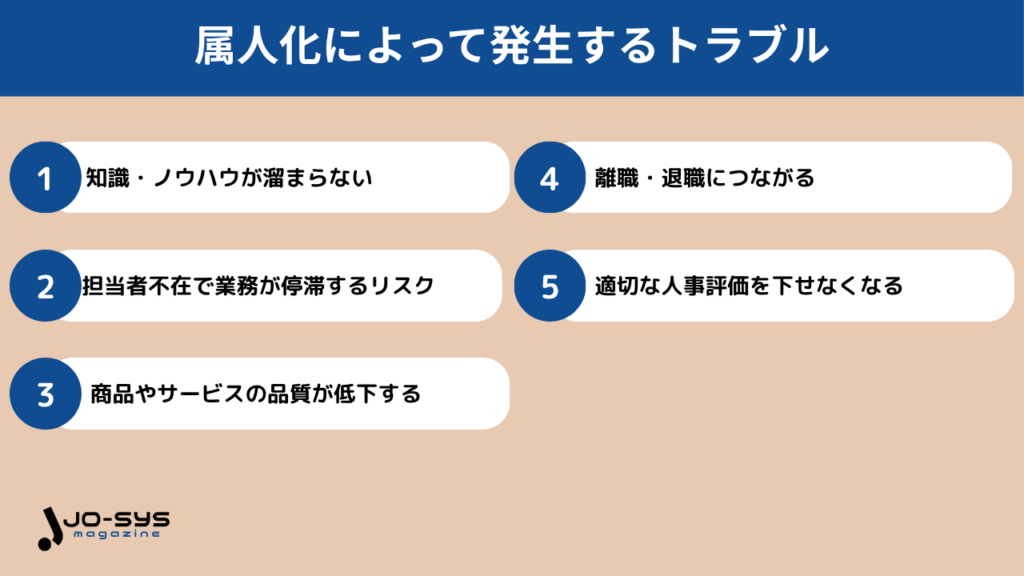

属人化によって発生するトラブル

業務が属人化していると、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。

知識・ノウハウが溜まらない

属人化が進むと、業務の進め方や判断基準が担当者個人の頭の中に留まり、組織全体に知識が蓄積されなくなります。

本来は会社の資産となるべきノウハウが個人に属することで、業務が「ブラックボックス化」し、改善の機会を失うのです。

その結果、より良い手法を検討する議論が起きず、チーム全体の生産性が上がらない悪循環が生まれてしまいます。

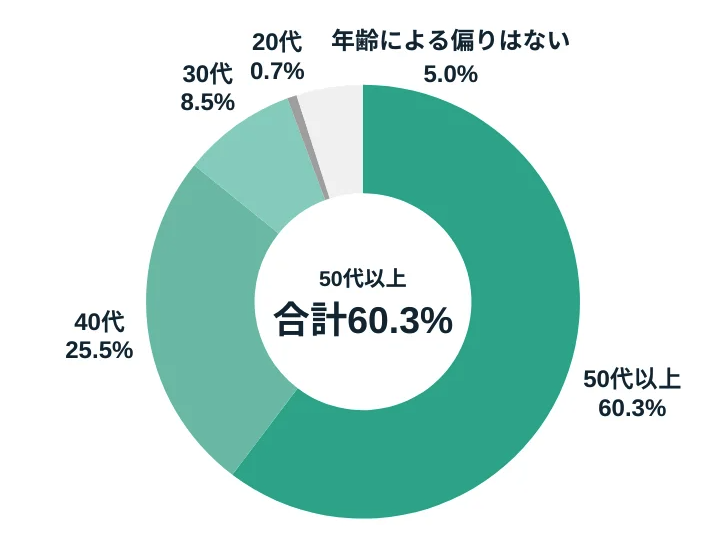

また、株式会社taiziiiの調査によると、企業の知見は高齢層に集中しており、60.2%が50代以上、40代以上を含めると約85%に達しているのが現状です。

ミドル層へ知見が集中していると、退職の際に属人化によって起こるリスクは大きくなるため、ノウハウを蓄積する仕組みを整え、組織として共有する体制づくりが不可欠です。

担当者不在で業務が停滞・停止するリスクが高まる

属人化のリスクとして、担当者の突然の休職や退職によって業務が完全に止まってしまう点が挙げられます。

特定の社員しか業務内容を把握していない状態では、代替要員がいないため、組織全体の稼働が一時的に停止する恐れがあります。

こうしたリスクは、BCP(事業継続計画)の観点からも重大な課題です。

キーマン不在時に業務が継続できない構造は、自然災害や感染症発生時に企業活動を停止させる要因となります。

動画や写真等を交えた作業マニュアルを作成することで、細かい動作を繰り返し、再現性高く教育することができる。また、タブレットやスマートフォン等からいつでも動画を再生できるので、スキマ時間に振り返り学習することも可能となり、教育を受ける側にとってもメリットが大きい。

引用元:東京海上ディーアール株式会社「製造業の業務属人化リスクとその対策」

業務手順を共有し、代替要員を育成しておくことが、属人化リスクを最小限に抑える対策となります。

商品やサービスの品質が低下する

属人化が進むと、担当者ごとに作業手順や判断基準が異なり、商品やサービスの品質が一定に保てなくなります。同じ業務でも人によって結果が異なることで、顧客満足度の低下につながるリスクが高くなります。

たとえば、営業担当者ごとに見積もりや対応の精度が異なると、取引先からの印象にばらつきが生まれ、顧客満足度の低下につながるでしょう。

手順書や評価基準が整備されていないと、改善すべきポイントが見えず、ミスの再発防止も難しくなり、商品の品質も低下してしまいます。

対策としては、業務プロセスの可視化・チェックリスト化・品質基準の共有が効果的です。

誰が担当しても同じ品質を提供できる体制を整えることが、属人化を防ぎ、顧客から信頼される組織をつくる基盤になります。

離職・退職につながる

属人化が進むと、業務が特定の個人に集中し、担当者への負担が大きくなりがちです。業務が集中すると、効率の悪い方法でも改善が行われず、長時間労働が常態化しやすくなります。

また、「自分が休めば業務が止まる」と心理的プレッシャーを感じる人も多く、心身の疲弊によって離職や休職につながるケースが考えられるでしょう。

属人化は、若手社員の定着率にも悪影響があります。属人化が強い職場では、教育や引き継ぎが機能せず、新人が「成長できない職場」と感じて離職する傾向が強いです。

さらに、属人思考が組織文化として根づくと、「長時間働くこと=忠誠心」といった誤った評価基準が形成されます。

属人化を防ぐためには、業務の分担と見える化、労働環境の改善、健全な評価制度が欠かせません。

※参考:労働政策研究・研修機構「組織風土の属人思考と職業的使命感」

適切な人事評価を下せなくなる

特定の担当者しか業務内容を把握していない場合、その成果を他の社員と比較できず、評価の基準があいまいになります。

結果として、「誰がどの程度貢献しているのか」が不明確になり、人事評価が主観的になってしまうのです。

公平性の欠如は、従業員のモチベーション低下を招きます。努力や成果が正当に評価されない職場では、「頑張っても報われない」と不満が蓄積され、離職や生産性低下の原因になります。

属人化による不当な人事評価を防ぐためには、チーム全体の成果を重視した評価設計と、業務内容の可視化が不可欠です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

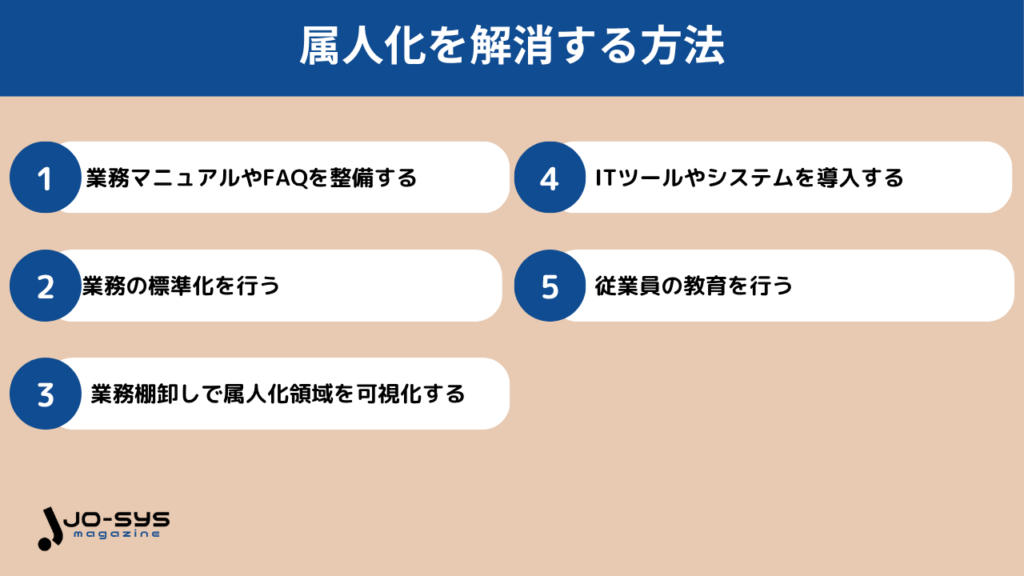

属人化を解消する方法

属人化を解消するためには、以下の方法を実践しましょう。

業務マニュアルやFAQを整備する

属人化を解消するためには、業務マニュアルやFAQの整備が重要です。特定の個人に依存していた業務内容を文書化・共有化することで、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになります。

広島県の調査によると、具体的な人材育成の取り組みとして「業務マニュアルの作成」をおこなっている企業は59.2%です。

約6割の企業が業務マニュアルの作成をおこなっており、業務内容を共有する仕組みが重要であることがわかるでしょう。

さらに、FAQシステムを活用すれば、社員が自ら課題を解決できる環境を整えられます。

利用者属性に合わせた検索設計や、アクセスログの分析による改善サイクルを取り入れることで、ナレッジを継続的に最適化することが可能です。

マニュアルとFAQの整備は属人化解消のための基本的な仕組みとなるため、ぜひ取り組むようにしてください。

業務の標準化を行う

属人化を解消するうえで、業務の標準化は欠かせません。標準化とは、個人によって異なる作業手順や判断基準を統一し、誰が担当しても同じ品質と成果を出せる仕組みを整えることです。

業務フローを明確にし、作業のばらつきをなくすことで、再現性と効率性を高められます。

- 業務手順を可視化する(フローチャートやチェックリストで明文化)

- 責任範囲を明確にする(誰がどの工程を担当するかを定義)

- 改善サイクルを設ける(定期的に見直し・更新を行う)

たとえば、営業活動やカスタマーサポートでは、「対応の流れ」「記録方法」「品質基準」をテンプレート化することで、属人化の防止が可能です。

標準化された業務は、教育コストを削減し、新人の早期戦力化にもつながります。

業務棚卸しで属人化領域を可視化する

属人化を解消するためには、業務の全体像を可視化し、どの領域が特定の個人に依存しているのかを明確にすることが重要です。

業務棚卸しでは、各業務の流れをフローチャート化し、「誰が・何を・どのように行っているか」を具体的に整理します。

特定の担当者に依存している箇所をマーキングし、依存度と影響度を評価することで、属人化の発生ポイントを特定可能です。

静岡県では、行政評価に業務棚卸表を導入し、組織全体の業務を体系的に整理しています。この取り組みにより、職員の目的意識が高まり、業務の質の維持や改善にもつながりました。

こうした業務の可視化は、教育計画の立案や業務の標準化にも役立ち、属人化を「見える化」から根本的に解消する基盤となります。

ITツールやシステムを導入する

属人化を防ぐうえで、ITツールやシステムの導入は効果的です。

- ナレッジ共有ツール(例:Notion、Confluence):業務手順やノウハウをチーム全体で整理・検索可能

- ワークフロー管理ツール(例:Backlog、Asana):業務進行やタスクの可視化で責任の所在を明確化

- ドキュメント管理システム(例:Google Workspace、SharePoint):資料の履歴管理と共同編集で更新漏れを防止

ツールを活用することで、情報の共有・蓄積・検索が容易になり、担当者が変わっても業務の継続性を保つことが可能です。

また、ツールによっては履歴や操作ログを自動で記録できるため、業務の透明性や再現性が高まり、属人化の進行を未然に防げます。

従業員の教育を行う

属人化を根本から解消するには、従業員の教育体制を整えることが欠かせません。教育を通じて知識やスキルを組織全体に広げることで、業務の偏りを減らし、特定の担当者に依存しない体制を築けます。

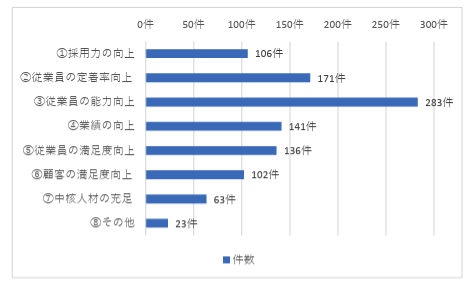

広島県の調査によると、企業の人材育成施策において「従業員の能力向上」を実感している割合は72.8%に達しており、次いで「従業員の定着率向上」が44.0%と報告されています。

教育を通じて社員が自信を持って業務を遂行できるようになると、離職率の低下やチームの安定化にもつながるでしょう。

特に、OJT(実務指導)だけでなく、動画教材やeラーニングなどのOFF-JT(職場外研修)を併用することで、より効率よくスキルアップに繋げられます。

社内IT部門の属人化解消には「情シスカレッジ」がおすすめ

- 情シスに必要なスキルを網羅

- 短い動画で無理なくインプットが可能

- 小テストを通じて理解度をチェックできる

社内IT業務の属人化を根本から解消したいなら、情シス向けeラーニングサービス「情シスカレッジ」の活用がおすすめです。

情シスカレッジでは、IT資産管理・ネットワーク・SaaS運用・セキュリティなど、実務で必要なスキルを動画で体系的に学べます。

1本あたり1〜10分程度の動画で構成されており、業務の合間や移動時間など、スキマ時間に必要なスキルを身につけることが可能です。

小テスト機能も備わっており、動画で学習した内容を効率よく定着させられます。

社内IT部門の属人化を課題に感じている人は、情シスカレッジを利用して、社員のスキルの標準化につなげましょう。

\ 動画学習を通じて属人化を解消しよう /

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

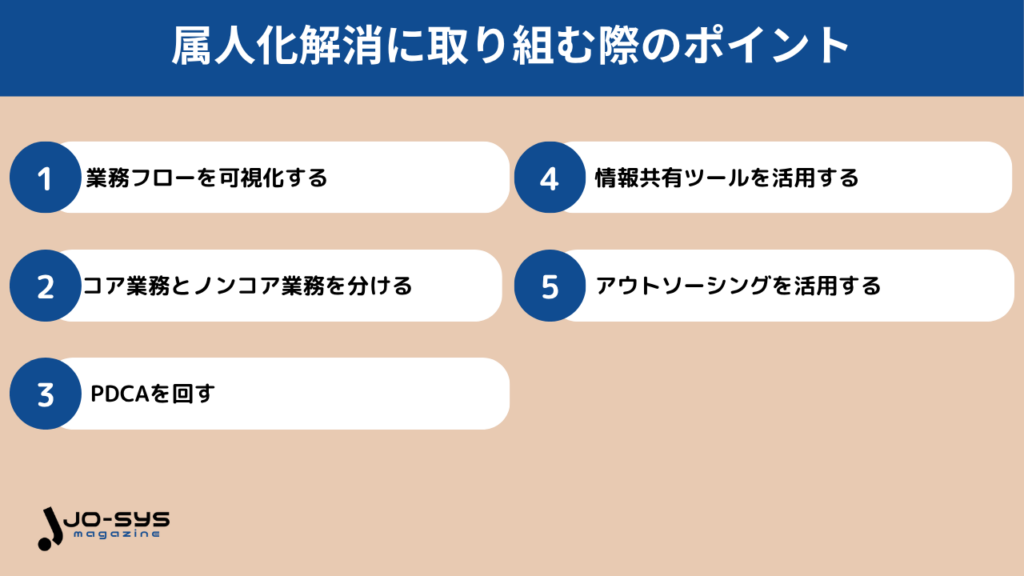

属人化解消に取り組む際のポイント

属人化解消に取り組む際は、以下のポイントを意識しましょう。

業務フローを可視化する

属人化を防ぐためには、まず業務フローを可視化し、誰がどの工程をどのように担当しているかを明確にすることが重要です。

業務の棚卸しを行い、特定の社員しか理解していない業務や判断基準を洗い出すことで、属人化が潜むポイントを特定できます。

業務フローを可視化する際は、業務フロー図やプロセスマップを作成し、業務の流れと各工程の関係性を可視化するのが良いです。

可視化されたフローをもとに、標準的な業務マニュアルを整備し、複数の担当者で共有すれば、特定の個人に依存しない仕組みを構築できます。

コア業務とノンコア業務を分ける

属人化を解消するには、業務全体を「コア業務」と「ノンコア業務」に分類し、優先度を整理することが欠かせません。

コア業務とは、企業の競争力や事業価値の源泉となる中核業務を指します。一方、ノンコア業務は、間接的に事業を支える定型作業やサポート業務です。

コア業務とノンコア業務を切り分けることで、リソースの最適化が可能です。

ノンコア業務は企業の競争優位性を直接生み出すわけではないため、ツールの導入で自動化したり、アウトソーシングを活用したりするのがおすすめです。

企業の中核を担うコア業務をすべての担当者が問題ないように対応できるよう、スキルを標準化していくことが重要です。

PDCAを回す

属人化を防ぐためには、マニュアル作成や可視化を行って終わりではなく、改善の仕組みを継続的に改善するPDCAサイクルを回すことが重要です。

PDCAサイクルでは、業務改善の計画(Plan)を立て、実行(Do)した内容を評価(Check)し、改善策を反映(Action)する流れを定着させます。

繰り返し改善をチーム単位で繰り返すことで、業務の属人化を防ぎ、常に最適なプロセスを維持できます。

情報共有ツールを活用する

情報共有ツールを活用すれば、社内の情報を一元管理し、誰でも同じ情報にアクセスすることが可能です。

代表的なツールには、Slack・Teams・Notion・Confluenceなどがあります。

チャット・ドキュメント・タスクを横断的に共有することで、チーム内の連携が強化され、担当者不在時の業務停滞を防げます。

- ナレッジの蓄積:過去の対応履歴やノウハウを共有し、再利用できる

- コミュニケーションの効率化:質問や報告が即時に行え、意思決定が早まる

- 透明性の向上:誰がどの業務を進めているかを可視化し、属人化リスクを減らす

属人化を防ぐためには、知識や情報をチーム全体の資産として共有する仕組みが重要です。情報共有ツールを活用し、効率よく必要な情報にアクセスしましょう。

アウトソーシングを活用する

属人化を解消するための有効な手段として、アウトソーシングの活用が挙げられます。

- 業務負担を分散できる

- 外部専門家のノウハウを活用できる

- 人手不足や突発的な欠員に柔軟に対応できる

外部の専門事業者に業務の一部を委託することで、担当者の業務負荷を軽減し、ノウハウを外部リソースに分散させることが可能です。

また、外部業者が持つベストプラクティスや専門スキルを取り入れることで、業務の品質や効率を高めることもできます。

属人化解消した企業の事例を確認しよう

ここからは、属人化の解消に成功した企業の事例を確認していきましょう。

どのように属人化を解消したのかを参考に、自社でもできることがないか考えてみましょう。

サンケイ株式会社 | 作業内容の共有で業務の標準化

サンケイ株式会社では、管理部門における業務属人化が課題となっていました。担当者が不在になると業務が滞り、引き継ぎや教育の時間も確保できない状況が続いていました。

企業の属人化問題を解決するために、サンケイ株式会社は「業務の見える化」と「2人制の導入」を軸に、標準化とチーム体制の強化に取り組んでいます。

| 改善項目 | 改善前の課題 | 改善後の取組と効果 |

|---|---|---|

| 1. 業務の見える化 | 業務手順や情報共有が不足し、担当者不在時の対応が困難。引き継ぎや指導の時間が取れない。 | 一日の仕事内容を抽出してプロセス表を作成。管理部全体で業務を共有し、残業時間を削減。 |

| 2. 2人制の導入 | 特定業務をこなせる人が限られ、休暇取得が難しい。 | 各業務をペア担当制にし、互いにカバー可能な体制を構築。業務の継続性を確保し、休暇取得が容易に。 |

| 3. ミーティングの強化 | 経営方針や目標が現場に浸透せず、意思疎通に課題。 | 週1回の社内会議で情報共有を徹底。経営層との対話機会も増え、現場理解が深まった。 |

その結果、担当者不在でも業務が進むようになり、残業削減や休暇取得率の改善など、持続可能な業務体制の構築に成功しています。

※参考:広島県中小企業団体中央会「生産性向上 実践事例2023」

株式会社西尾産業 | 社内のフォロー体制を構築

株式会社西尾産業は、防水専門工事を手がける創業60年以上の老舗企業です。

同社は元請化を進める中で、現場規模の拡大とともに工事責任者への業務集中が発生し、属人化が深刻化していました。

属人化を解消するために、「チーム制によるフォロー体制の強化」と「ITツールによる情報共有」を組み合わせた全社的な改革に取り組みました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 課題 | ・工事責任者への業務集中により、属人化が進行・担当者不在時の対応が難しく、残業時間が増加・業務範囲が狭くスキル向上機会が限られていた |

| 取組内容 | ・施工管理アプリ・Web会議・チャットなどのITツールを導入し、現場と本社間のリアルタイム共有を実現・3人1組(工事担当・図面担当・事務担当)のチーム制を導入し、休暇時や不在時の相互フォローを徹底・全社員参加の月例WEB会議で会社方針を共有し、仲間意識を強化 |

| 成果・効果 | ・現場監督の残業時間を5〜10%削減・9日連続休暇制度(有給+前後土日)の取得率**100%を達成(令和4年度)・チーム制導入により女性の雇用が進み、女性比率が約46%**に上昇 |

西尾産業の事例は、ツール活用だけではなく、チームによる支え合いの仕組みを整えたことで、働き方改革と業務効率化の両立を実現しています。

※参考:国土交通省「中小建設業の多様な人材確保・定着のための柔軟な働き方事例集」

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | 属人化は業務停滞のリスクがあるため早めに改善しよう

属人化を解消するためには、単にITツールを導入するだけでは不十分です。

事例で紹介したように、業務の可視化やチームで取り組む姿勢を重視することで、属人化を解消し、誰でも同じ品質で業務を遂行できる体制が整います。

また、日常的な情報共有の文化やマニュアル整備・標準化も不可欠です。

社員の負担を軽減するだけではなく、残業削減・休暇取得率向上・スキル向上といった好循環を生み出すことが可能になります。

属人化は企業の経営リスクとなるため、仕組みを整えて改善していきましょう。

.jpg)