情シスの属人化を今すぐ解消!原因・リスク・対策をわかりやすく解説

情シス業務が一部の担当者に依存していて不安を感じている

担当者がいなくなったら何もわからない状況をどうにかしたい

属人化リスクは分かっているけど、具体的な解決策がわからない

情シス業務の属人化に悩む企業は少なくありません。実際、情シスが属人化したままでは、担当者の異動や退職によって重大なリスクが生じます。

結論、情シスの属人化は体制や意識を整えることで改善することができます。

この記事では、情シス業務が属人化する理由から、リスク、具体的な改善策まで体系的に解説します。

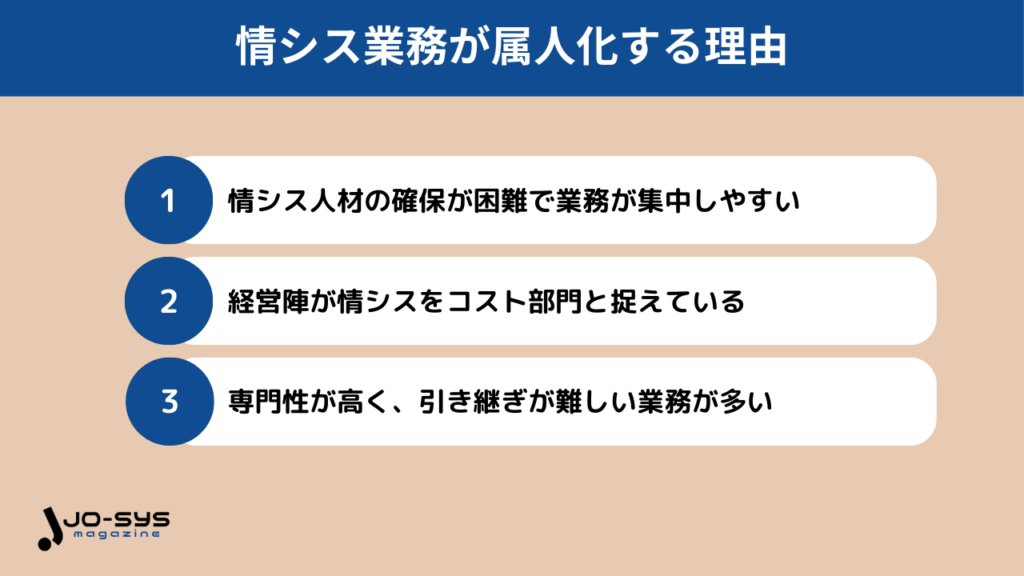

情シス業務が属人化する理由

情シス業務が属人化する理由は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

情シス人材の確保が困難で業務が集中しやすい

情シス人材の確保は年々困難になっています。経済産業省の調査によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると報告されており、多くの企業では情シスを採用するのが難しい状況です。

人材不足の企業では限られた人数で膨大な業務をこなさなければならないため、特定の担当者に知識や作業が集中しやすくなります。

現場ではなんとなくITに強い人が自然と情シス業務を引き受けるケースも多く、明確な役割分担がなされないまま属人化が進行します。

業務マニュアルや引き継ぎ資料が整備されず、担当者にしか分からない作業が増えてしまうのです。

経営陣が情シスをコスト部門と捉えている

情シス属人化の背景には、経営層によるIT部門の捉え方も大きく関わっています。

情シスは営業や開発職のように直接売上を生む部門ではないため、コストセンターとみなされ、積極的に投資してもらえないケースが多いです。

結果として、最小限の人員と予算で運営され、業務改善や人材育成が後回しにされがちです。

経営層自体にITリテラシーが不足している場合、情シス業務の重要性や属人化リスクを認識できず、問題が放置されることも少なくありません。

専門性が高く、引き継ぎが難しい業務が多い

情シス業務は、高度な専門知識を必要とする業務が多いです。

- ネットワーク・サーバー

- セキュリティ対策

- システム開発

- 最新技術に関する知識 …etc

社内ネットワークの構築、サーバー管理、セキュリティ対策など、専門用語や技術的背景を理解していないと引き継ぎ自体が困難になります。

企業ごとにシステム環境や運用ルールが独自にカスタマイズされているため、マニュアルだけでカバーできないケースも少なくありません。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

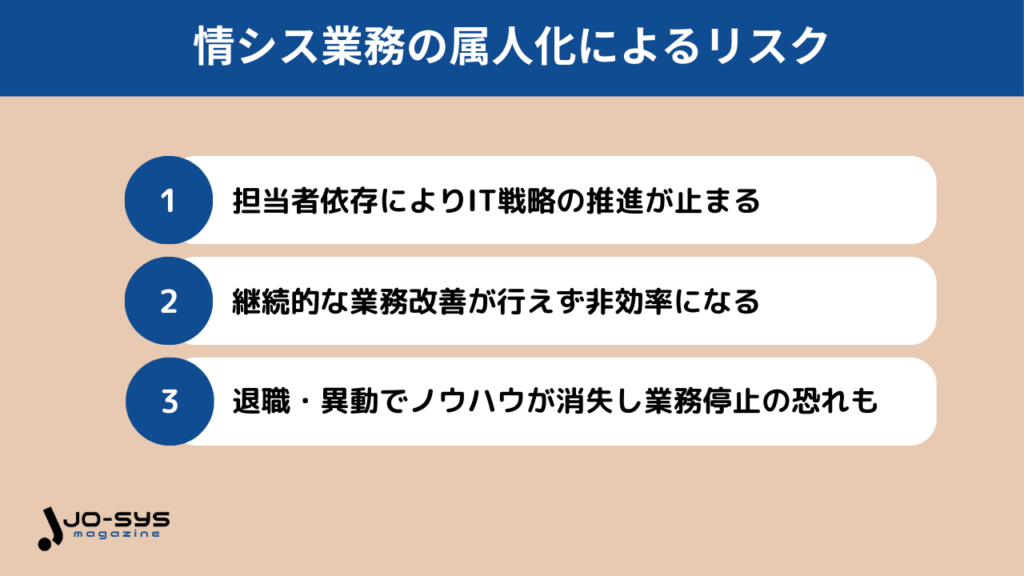

情シス業務の属人化によるリスク

情シス業務が属人化すると、以下のようなリスクがあります。

それぞれ詳しく解説します。

担当者依存によりIT戦略の推進が止まる

情シス業務が属人化している企業では、担当者の負担が大きくなるため、戦略的なIT施策に手が回らなくなります。

目先のトラブル対応や保守作業に追われ、IT戦略の立案や推進といった本来取り組むべき業務が後回しになるのです。

現代の情シスは、社内システムの刷新やクラウドの活用、DX推進といったITを活用した戦略の立案・推進が求められています。

しかし、属人化によってコア業務へ注力する余裕がなければ、企業のIT競争力が低下し、ビジネスの発展スピードも他社に遅れをとる可能性が高くなります。

継続的な業務改善が行えず非効率になる

情シス業務が属人化すると、継続的な業務改善が困難になります。担当者1人に業務が集中しているため、第三者が客観的に課題を指摘する機会が失われてしまうためです。

さらに、情シス自身も日々の対応に追われ、業務改善に取り組む時間や精神的余裕を持てないのが実情です。

結果として、非効率な業務フローや無駄な作業が放置され、担当者の負担は増す一方になります。

退職・異動でノウハウが消失し業務停止の恐れも

情シス業務が属人化していると、担当者の退職や異動が大きなリスクになります。

ノウハウやシステム運用情報が担当者個人で閉じているため、引き継ぎがうまくいかなければ、業務の継続自体が困難になるでしょう。

属人化が深刻になると、担当者不在時に以下のような問題が発生しがちです。

- システムトラブルに誰も対応できない

- セキュリティリスクへ対応できない

- 新規PCの設定やアカウント管理が滞る

情シスが属人化するとさまざまなリスクがあるため、業務のマニュアル化やナレッジ共有といった属人化対策を講じておく必要があります。

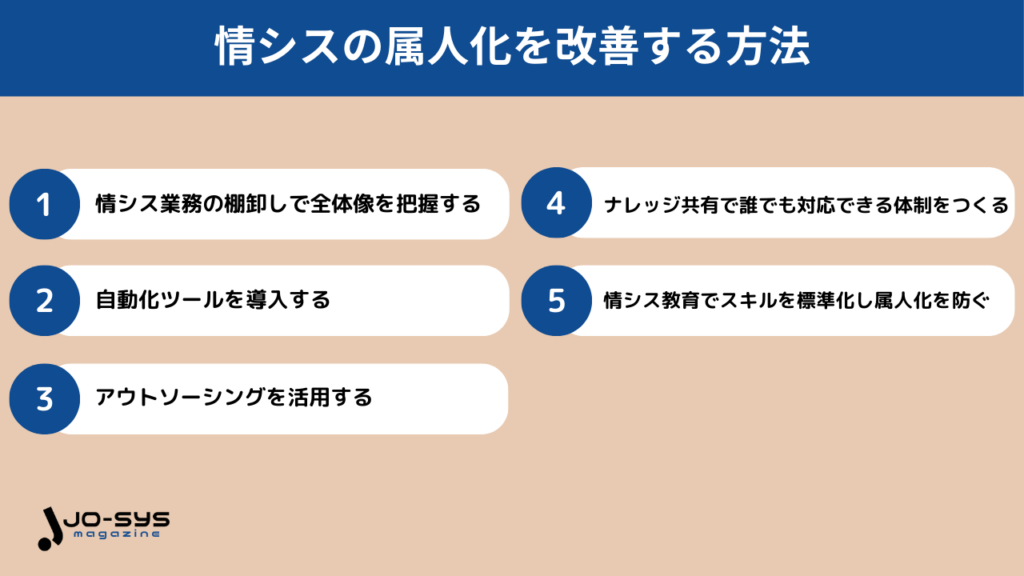

情シスの属人化を改善する方法

情シスの属人化を解消するためには、以下の方法を実践しましょう。

属人化を防ぐには「業務の見える化」と「効率化」が欠かせません。さらに、ITツールや外部リソースも活用しながら、組織全体でリスク分散を進める必要があります。

ここからは、情シス属人化を改善するための5つの具体策について解説します。

情シス業務の棚卸しで全体像を把握する

属人化を解消するためには、情シス業務の棚卸しをおこないましょう。担当者が日々行っている業務をすべて洗い出し、業務の全体像を把握することで、属人化の実態を見える化できます。

業務の棚卸しをおこなう際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 業務名と担当者をリストアップする

- 業務の頻度(例:日次・月次・年次)を記録する

- 重要度・緊急度を整理して優先順位をつける

業務の棚卸しをしておけば、どの業務が誰に依存しているのか、どこにリスクが潜んでいるのかを明確にできます。

自動化ツールを導入する

情シス業務のなかには、手作業でおこなうルーティンワークが多数存在します。

自動化ツールを導入すればルーティンワークにかかる工数を削減できるため、属人化のリスクも提言できます。

- PCセットアップやアカウント発行作業

- 資産管理やインベントリ管理

- セキュリティパッチ適用作業

- システムログ監視とアラート通知

特に、RPAやSaaS型管理ツールは導入しやすく、自動化ツールの効果を実感しやすいです。

情シスの負担を減らし、本来注力すべき戦略業務にリソースを割くためにも、自動化は積極的に取り入れるべき施策といえます。

アウトソーシングを活用する

情シス業務のアウトソーシングも、属人化解消におすすめの方法です。

- 専門的なノウハウを活用できる

- コア業務に集中できる

- 業務効率化につながる

アウトソーシングは、専門知識豊富なスタッフが情シス業務を対応してくれるため、さまざまな属人化問題を解消できます。

また、ヘルプデスクのようなノンコア業務を切り離して任せられるため、情シス本来のIT戦略や業務効率化などのコア業務に集中できます。

ナレッジ共有で誰でも対応できる体制をつくる

属人化を防ぐうえで欠かせないのが、ナレッジ共有の仕組みづくりです。知識やノウハウを特定の個人に閉じ込めず、組織全体で共有できる状態を目指す必要があります。

効果的なナレッジ共有のポイントは、以下のとおりです。

- マニュアルや手順書を常に最新化する

- クラウド型ナレッジツール(例:Confluence、Notion)を活用する

- 重要な設定や手続きは動画・図解で残す

- 週次ミーティングやチャットツールで情報を日常的に共有する

誰でも一定水準の対応ができる体制を整えておけば、担当者の異動や退職リスクにも柔軟に対応できます。

担当者不在時にも業務を回せるよう、ナレッジ共有の仕組み作りをしておくようにしましょう。

情シス教育でスキルを標準化し属人化を防ぐ

属人化を根本から防ぐためには、情シス担当者のスキルを標準化することも重要です。担当者ごとに知識や技術力に差があると、特定の業務が限られた人しかできなくなり、属人化リスクが高まるためです。

スキル標準化のためにおこなうべき施策は、以下のとおりです。

- 情シス業務に必要な基本スキルを明文化する

- 定期的に内部研修・外部セミナーを実施する

- スキルアップ用のeラーニングコンテンツを活用する

- 新技術・新サービスに関するキャッチアップを仕組み化する

スキルの底上げを図ることで、誰が担当しても一定レベル以上の対応ができる組織を作ることができます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

情シス教育には情シスカレッジがおすすめ

- 情シスに必要な知識・スキルが動画で学習できる

- マイクロラーニング形式でスキマ時間に学習できる

- 最新技術に関する講座も随時更新

情シスのスキルを標準化したい場合は、情シスカレッジの利用がおすすめです。情シスカレッジは、情シスに必要な知識・スキルを動画で学習できるオンライン動画プラットフォームです。

ITインフラやセキュリティ、クラウドなど情シスに必要なITの幅広いテーマを網羅しており、体系的に学習することができます。

動画は1分〜10分程度のマイクロラーニング形式で構成されており、スキマ時間に無理なく学習できる点が大きな特徴です。

また、AIのような最新技術に関する研修も随時更新されるため、最新トレンドをキャッチアップしておきたい企業にもおすすめの教育プラットフォームです。

\ 動画で情シス部門のスキルを標準化しよう /

まとめ | 情シス属人化の解消は「体制と意識」の見直しから

情シス業務の属人化は、時間が経つほどリスクが大きくなります。担当者に頼り切った体制を放置すると、IT戦略や業務停止、企業競争力の低下といった深刻な問題につながりかねません。

属人化を解消するためには、以下のステップを意識しましょう。

- 業務の棚卸しと可視化を行う

- 自動化や外部委託で業務を効率化する

- ナレッジ共有で情報を組織資産にする

- 教育によるスキル標準化を推進する

情シスの属人化は、組織の意識と体制を変えるだけで改善できます。まずは小さい部分からでも行動し、将来的に安定したIT運用を実現していきましょう。

.jpg)