不正のトライアングルとは?組織で不正が起きる3つの要因と防止策を事例付きで解説

社内で横領や情報漏洩が起きないか心配

不正がなぜ起こるのか、その背景を明らかにしたい

再発防止策を講じたいが、何から着手すべきかわからない

多くの企業がこうした不安を抱えています。

実際、不正が起こる背景には「不正のトライアングル」と呼ばれる3つの心理的・構造的要因が密接に関係しています。

本記事では、実際の不正事例を交えながら、「動機・機会・正当化」の3要素で不正が発生するメカニズムと、実効性のある防止策について解説します。

不正のトライアングルとは?

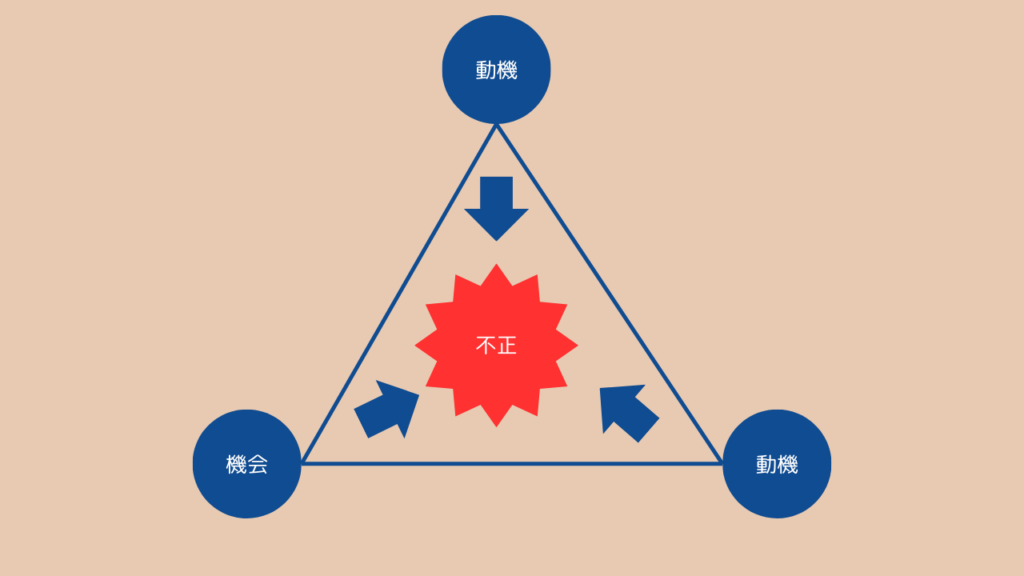

不正のトライアングルとは、アメリカの犯罪学者であるドナルド・R・クレイジーが提唱した理論です。

不正のトライアングルでは、不正が発生する背景には「動機」「機会」「正当化」の3つの要素があるとされ、同時に揃った場合に不正が起こるとされています。

- 動機(Perceived Pressure)

- 機会(Perceived Opportunity)

- 正当化(Rationalization)

組織内で不正を防ぐためには、3要素について理解し、適切な対策を講じることが重要です。

不正を生む3つの要因「動機・機会・正当化」

組織内での不正を防ぐためには、不正のトライアングルの3要素について正しく理解しておく必要があります。

ここからは、不正を生む3つの要因である「動機・機会・正当化」について掘り下げて確認していきましょう。

動機

動機とは、不正を働きたいと思わせる心理的な要因を指します。具体的には、以下のような内容が動機にあたります。

| 動機の種類 | 内容の具体例 |

|---|---|

| 経済的な困窮 | 生活費の不足、ローン返済の苦しさ |

| 過度な業績のプレッシャー | ノルマ未達で降格・減給の恐れ、競争激化による焦り |

| 人間関係の不満 | 上司からのパワハラ、評価されないことへの不信感 |

| 復讐・怒り | 不当な扱いを受けたと感じることによる報復的行動 |

生活費のように経済的な内容もあれば、業績に対するプレッシャーや人間関係の不満などが不正行為の動機につながります。

問題解決や現状改善のために不正を働くケースが多く、動機は個人の内面に根差すため、不正発生前に察知することが困難です。

機会

機会は、不正を実行できてしまう環境や仕組みのことです。不正をしたい動機があっても、それを実現できる「スキ」がなければ実行には至りません。

しかし実際の現場では、チェック体制の不備や業務の属人化によって「やろうと思えばできる」状態が放置されているケースが少なくありません。

以下に、機会を生みやすい職場環境の特徴をまとめます。

| 不正の機会を生む要因 | 内容の具体例 |

|---|---|

| 業務の属人化 | 担当者しか把握していない処理がある |

| ログや履歴の未記録・未確認 | 情報持ち出しや金銭処理に監視の目が届いていない |

| 適切なアクセス管理が行われていない | パスワードの未設定、パスワードの管理不足 |

| 権限の過剰付与 | 不要なアクセス権限を持ったまま放置されている |

このような状況では、不正のリスクが現実化しやすくなります。「ばれない」「誰も見ていない」と感じた瞬間、人は抑制を失いやすくなるためです。

正当化

正当化とは、不正行為を自分の中で合理的に説明し、罪悪感を打ち消す心理作用です。

たとえ不正が組織に損害を与えるものであっても、人は「仕方なかった」「自分だけじゃない」と思い込むことで、行動を肯定しようとします。

- 上司だってやっていた

- どうせ誰にも迷惑はかからない

- ボーナスが減った分、これで帳尻を合わせただけ

- 不正というより工夫だと思った

このような言い訳を放置していると、企業の倫理基盤が徐々に崩れていきます。そのため、不正を許さない企業文化の構築やコンプライアンス教育が重要です。

日本国内でも発生した「不正のトライアングル」による代表的な不正事例

不正のトライアングルが現実に起こした被害は、理論ではなく事実として企業活動を脅かしています。

日本国内でも、「動機」「機会」「正当化」の3要素が重なった結果、大規模な不正行為が実際に発生しています。

ここでは、日本国内で発生した不正のトライアングルによる代表的な事例を確認していきましょう。

ベネッセコーポレーションで個人情報大量流出事件

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 動機 | 金銭的欲求(名簿業者への販売による収入) |

| 機会 | 顧客情報に直接アクセスできる立場にあり、USBでの持ち出しが可能だった |

| 正当化 | 「自分は派遣社員で立場が弱い」「会社に不満があるから当然だ」という心理 |

2014年7月、通信教育最大手のベネッセで、最大3,504万件に及ぶ顧客の個人情報が外部に流出したことが発覚しました。

流出したのは、「進研ゼミ」や「こどもちゃれんじ」の会員情報で、氏名・住所・電話番号・性別・生年月日などが含まれていました。

きっかけは、顧客がベネッセ以外に知らせていない情報でDM(ダイレクトメール)を受け取るようになったことによる問い合わせの急増でした。

犯人のエンジニアは、USBメモリを使用して顧客データを持ち出し、名簿業者に不正に売却していたと供述しています。

自治体職員による公金横領事件

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 動機 | ギャンブル依存・生活費の不足・ローン返済の必要性 |

| 機会 | 印鑑のずさんな管理、会費の集金・入金業務を一人で担っていた属人化 |

| 正当化 | 「借りているだけ」「いずれ戻すつもりだった」といった自己弁護心理 |

2024年、鹿児島県薩摩川内市にて、市の主任職員が地域のスポーツ推進協議会口座から計67万7,800円を横領していたことが発覚しました。

この職員は、担当する複数の口座から6回にわたり資金を不正に引き出し、会費の未入金や印鑑の無断使用などの手口を用いて公金を私的に流用していたのです。

横領の理由は、「ギャンブルや生活費、ローン返済に充てるため」と供述しており、事件は引き継ぎ業務の際に別の職員が不審な入出金に気づいたことで発覚しました。

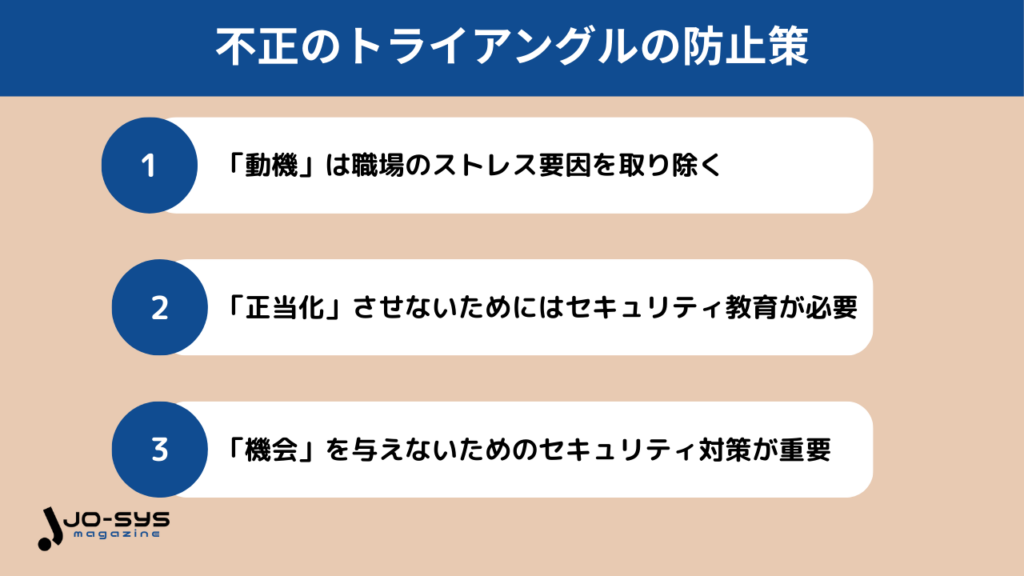

不正のトライアングルの防止策

不正のトライアングルは、「動機・機会・正当化」という3つの要素が重なったときに成立します。各要素の対策を適切におこなうことで、不正行為の発生を未然に防ぐことができます。

ここでは、不正のトライアングルの防止策について解説します。

「動機」を軽減するには職場のストレス要因を取り除くことが重要

不正のトライアングルにおいて「動機」は、人間の心情に基づくため外部から事前に発見することが困難です。

特に、生活費が苦しかったり、評価制度に不満があったりと職場環境が良くないと動機が生まれやすくなります。

- 市場相場に合った報酬を与える

- プレッシャーを与えるような厳しいノルマを課さない

- カウンセリングやコンプライアンス教育を提供する

社員が「相談してもいい」「努力が報われる」と思える環境を整えることで、動機を根本から抑えることができます。

「正当化」させないためにはセキュリティ教育が必要

不正行為を働く際、人は必ず「自分は悪くない」と考える理由をつくります。正当化させないためには、企業は以下のような対策を講じるようにしましょう。

- 従業員のコンプライアンス教育や研修の実施

- 内部通報制度によって正当化を許さない企業文化を形成する

- 実在の不正事例を元にしたケーススタディ研修

また、従業員にとって「不正をやってはいけない理由」が感覚的に理解できるようにすることも重要です。

単なるルールの暗記ではなく、「組織がなぜこれを禁止しているのか」「誰を傷つけてしまうのか」を理解してもらう必要があります。

「機会」を与えないためのセキュリティ対策が重要

どれほど強い動機や巧妙な正当化があっても、実行できる「機会」がなければ不正は成立しません。そのため、機会をそもそも与えないセキュリティ対策が重要です。

機会を生むリスク要因と、それに対応する対策例は以下のとおりです。

| リスク要因 | セキュリティ対策例 |

|---|---|

| 承認フローの形骸化 | 決裁ルールの見直しと電子承認の導入 |

| 業務の属人化 | 業務マニュアル化+ジョブローテーション制度の活用 |

| アクセス権限の過剰付与 | 最小権限の原則に基づく定期的な棚卸し |

| 操作ログの未取得・未確認 | システムログの自動取得+月次レポートによる確認 |

| 通報制度や内部監査の形骸化 | 匿名通報制度+外部監査の定期実施 |

また、PCやUSBメモリの持ち出し制限をかけたり、IDカードの使用履歴チェックをしたりとほかにもさまざまなセキュリティ対策があります。

まとめ | 不正のトライアングルを防ぐには3要素すべての対策が必要

不正は、「性格の問題」や「個人の倫理観」で片づけられるものではありません。

動機・機会・正当化の3つの要素がそろったとき、誰にでも不正を起こす可能性がある前提で組織づくりをおこなうべきです。

- 動機:従業員のストレスや不満を定期的に可視化・ケアする

- 正当化:倫理観を育てる教育と事例による啓発を継続する

- 機会:仕組み・技術・ルールで不正ができない環境を構築する

各要素についての理解を深め、不正が発生しないように適切な対策に取り組んでいきましょう。

.jpg)