OSとは?種類や特徴を初心者向けにわかりやすく解説

パソコンを使っているけど、OSって何か聞かれると答えにくい

AndroidとiOSの違いを説明できない

新しい端末を買うとき、どのOSがいいのか判断できない

こうした悩みを抱える人は少なくありません。OS(オペレーティングシステム)は、パソコンやスマホを使ううえで欠かせない基本ソフトウェアです。

しかし、意外にもOSの役割や種類については正しく理解されていません。

この記事では、初心者でも分かりやすいようにOSの基本的な役割、種類ごとの違い、選ぶ際のポイントまで徹底解説します。

OSとは何か?すべての機器に欠かせない基本ソフトウェア

ここからは、OSの基礎知識について解説します。

OSの役割は「機器全体を動かす司令塔」

OSとは、端末全体の動作をコントロールするソフトウェアのことです。

複数のアプリを起動していても、OSが裏でリソースを適切に割り振り、動作の優先順位を調整することで、快適な操作を実現しています。

たとえば、YouTubeを見ながらWordで資料を作成し、プリンターで印刷する操作を同時に行っても、それぞれがスムーズに動作するのはOSが司令を出しているためです。

また、ユーザーが入力した文字やクリック操作も、すべてOSが受け取り、目的のアプリや機能に正確に渡しています。

組み込みOSとリアルタイムOS

OSには、日常的に使われるパソコンやスマートフォン向けのものだけでなく、特定機器専用に開発された特殊なOSも存在します。代表的なのが「組み込みOS」と「リアルタイムOS」です。

| 種類 | 主な用途例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 組み込みOS | 自動車・家電・ATM | 特定機能のために設計され、動作が軽量かつ高速 |

| リアルタイムOS | 医療機器・ロボット・航空制御 | 秒単位の応答が求められる場面で正確に処理を実行 |

組み込みOSは、家電や自動車などに使用されているOSを指します。一方リアルタイムOSは、組み込みOSのなかでも医療機器やロボットなど、高速処理が求められるOSです。

一般的なOSとは異なり、ユーザーが直接操作することは少なく、裏側で機器の精密な制御をおこなっています。

応用ソフトウェアはOSの上で動く「アプリ」のこと

アプリは、ユーザーが操作する画面上のソフトであり、応用ソフトウェアとも呼ばれます。実際には、OSがなければアプリは動作できません。

OSがアプリに命令を伝えたり、必要なデータや機能を提供しているためです。

- Microsoft WordやExcelなどのオフィスソフト

- ブラウザ(Google ChromeやSafari)

- メールアプリやLINE、Instagram

- ZoomやTeamsなどのビデオ通話ツール

WordやExcelのようなオフィスソフトや普段使用しているメールやLINEなど、応用ソフトウェアは多岐にわたります。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

パソコンで使用される代表的なOS

パソコンに搭載されるOSには複数の種類があります。パソコンで使用される代表的なOSは、以下のとおりです。

それぞれの特徴を確認してみましょう。

Windows

WindowsはMicrosoftが提供するOSで、世界中でトップのシェアを誇ります。

- Microsoft Officeなどの業務ソフトが標準対応

- 操作画面がシンプルで直感的

- 多くの周辺機器やアプリと互換性がある

- 全国の学校や企業での導入実績が豊富

初心者から上級者まで幅広い層に対応しており、業務利用において多くの人から支持を集めています。

国内では多くの人がWindowsに慣れているため、サポートを受けやすく、トラブルがあっても解決しやすい安心感もあるでしょう。

Mac OS

Mac OSは、Apple社が開発したパソコン専用のOSであり、MacBookやiMacに標準搭載されています。

直感的な操作性、美しいデザイン、セキュリティの高さが特長で、特にクリエイターやデザイナーから支持されています。

Mac OSが選ばれる主な理由は、以下のとおりです。

- UI(ユーザーインターフェース)が洗練されており、操作が直感的

- Adobe系ソフト(Photoshop、Illustratorなど)との相性が良い

- UNIXベースで安定性が高く、開発用途にも適している

- iPhoneやiPadとの連携がスムーズ

たとえば、AirDropでiPhoneから写真を即座に共有したり、iCloudでドキュメントを同期したりといった作業がシームレスにおこなえます。

一方で、Windowsに比べると対応アプリが少ないケースや、本体価格が高めという側面もあります。

Chrome OS

Chrome OSはGoogleが開発した軽量OSで、主にChromebookに搭載されています。起動の速さとシンプルな設計が特長で、学校教育の現場や低価格帯のノートPCで広く採用されています。

- 起動が数秒と非常に速く、ストレスなく使える

- Googleアカウントでログインし、すべてのデータをクラウド管理

- 本体価格が安価で、コストパフォーマンスが高い

WebブラウザのGoogle Chrome上で動作するため、複数のアプリをインストールする必要がありません。

ただし、オフラインでできる作業は限られている店には注意が必要です。

Linux

Linuxは、オープンソースとして開発されている無料のOSであり、自由にカスタマイズできることが最大の魅力です。

サーバーや開発環境としては定番であり、エンジニアやプログラマーから高く評価されています。

- ソースコードが公開されており、誰でも改良・再配布が可能

- 軽量で古いパソコンでも動作する

- コマンド入力に慣れる必要がある

グラフィック関連の処理不可が少ないため軽量で動作しやすく、安定性の求められるWebサーバーで使用されるケースが多いです。

一方、専門知識が必要になるほか、コマンド操作に慣れていないと操作しづらい点はデメリットといえるでしょう。

Unix

Unixは、1969年に開発が始まった歴史あるOSであり、Linuxのルーツにもなっています。オープンソースとして公開されているため、誰でも自由に開発や再配布が可能です。

- ソースコードが公開されており、誰でも改良・再配布が可能

- マルチタスク・マルチユーザーに対応している

- 安定性が高い

シンプルな構成でありながら安定性が高く、企業の基幹システムや研究機関のサーバーとして活用されています。

スマホで使用される代表的なOS

スマートフォンにも、パソコンと同じようにOSが搭載されています。アプリの操作やカメラの使用、Webサイトの閲覧など、すべての機能がOSの制御によって成り立っています。

スマートフォンで使用される代表的なOSは、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

Android

AndroidはGoogleが開発したスマートフォン向けOSであり、世界中で多くの人に使用されています。

さまざまなメーカーがAndroidを採用しているため、端末の選択肢が非常に豊富です。

- 端末の種類が多く、選択肢が幅広い

- ウィジェット機能や画面カスタマイズが可能

- Google Playで大量のアプリにアクセスできる

たとえば、GalaxyやXperia、AQUOSなどの多くのモデルがAndroidを搭載しており、ビジネスからゲーム、写真撮影まで幅広いニーズに対応しています。

自由度の高さや豊富な選択肢を重視するユーザーにとって、Androidは非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

iOS

iOSは、Appleが開発したiPhone専用のOSです。操作性、セキュリティ、アプリの品質が高く、世界中のユーザーから高い評価を得ています。

- 操作が直感的で、初めてのスマホとしても扱いやすい

- App Storeの審査が厳しく、安全性の高いアプリが多い

- iPad、Mac、Apple Watchとの連携がシームレス

初心者でも直感的に使える設計と、Apple独自のエコシステムとの連携が強みです。

たとえば、AirDropで写真を送信したり、FaceTimeで通話したり、iCloudでファイルを共有したりする作業が、すべてスムーズにおこなえます。

ただし、Androidに比べてカスタマイズ性が低いことや、端末の価格が高めである点には注意が必要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

タブレットで使用される代表的なOS

タブレットはスマホとパソコンの中間に位置づけられるデバイスであり、搭載されるOSによって機能や使い方が大きく変わります。

目的に合ったOSを選ぶことで、タブレットをより快適に活用できます。

タブレットで使用される代表的なOSについてそれぞれ詳しくみていきましょう。

iPadOS

iPadOSは、AppleがiPad専用に最適化したOSです。iOSをベースにしながらも、タブレットの大画面に特化した操作性やマルチタスク機能が充実しています。

クリエイティブ作業やビジネス利用にも対応できるため、多くのユーザーから支持されています。

- 複数のアプリを同時に表示できるマルチタスク機能

- Apple Pencilとの相性が良く、手書き入力やイラスト作成に適している

- パソコンのような使用が可能

たとえば、ノートアプリで手書きメモを取りながら、画面分割で資料を確認するような使い方も可能です。

操作性の快適さやビジネス利用を考えている人は、バランスの取れたiPadOSが適しているでしょう。

Android

Androidは、スマートフォンだけでなくタブレット端末にも多く採用されているOSです。

端末メーカーごとのカスタマイズが可能で、価格やサイズ、スペックなど選択肢の幅が広く、コストパフォーマンスに優れています。

- 価格帯が広く、予算や用途に応じて選びやすい

- Google Playから豊富なアプリが利用可能

- スマートフォンで使用していたアプリをそのまま引き継ぐことができる

Androidでは、スマートフォンで使用していたアプリもタブレットでそのまま引き継ぐことが可能です。

そのため、ゲームや読書、動画などで大画面で楽しみたいものはタブレット、いつでもどこでも使用したい場合はスマートフォンと使い分けるのがおすすめです。

Windows

Windowsはパソコン向けOSとして有名ですが、近年ではタブレット向けOSとしても広く活用されています。

Microsoft SurfaceシリーズをはじめとするWindowsタブレットは、PCと同等の機能を持ち、ビジネスシーンで高く評価されています。

- ExcelやPowerPointなどの業務アプリがそのまま使用できる

- タッチパネル操作に対応している

- ノートPCとしても使える

たとえば、外出先でのプレゼン資料の修正やメール対応など、従来はノートPCで行っていた作業がタブレットでも可能です。

さらに、マウスやキーボードを接続すれば、オフィス内でも快適に作業がおこなえます。

Fire OS

Fire OSは、Amazonが独自に開発したAndroidベースのOSで、主に「Fireタブレット」シリーズに搭載されています。

Amazonサービスに特化した設計で、動画・読書・音楽などコンテンツ消費に最適化されています。

- Amazon Prime VideoやKindleなどに特化したUI設計

- 本体価格が非常に安価で、家族利用や子ども用にも最適

- 独自のアプリストア経由で必要なアプリを入手できる

たとえば、電子書籍を読む・映画を観る・音楽を聴くといった用途では、Fireタブレットの利用がおすすめです。

一方で、Google Playが利用できない点や、ビジネス用途には不向きな点には注意が必要です。

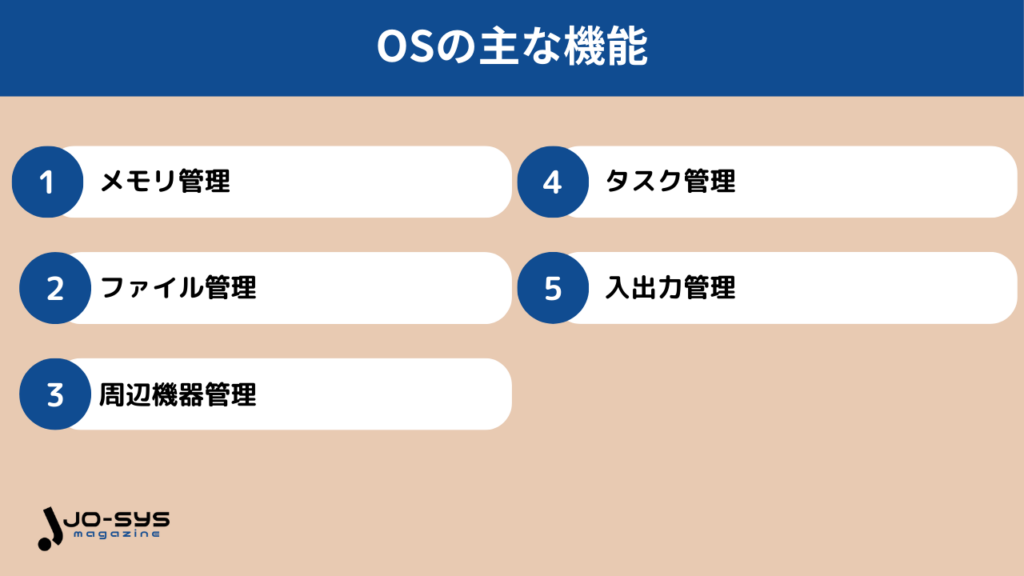

OSの主な機能は?

OSは単にパソコンやスマートフォンを動かすためのソフトではなく、内部で多くの複雑な処理を同時に管理しています。

OSの主な機能は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

メモリ管理でアプリの動作を最適化

メモリ(RAM)は、アプリの一時的な作業スペースとして使われます。OSは限られたメモリ資源を効率よく配分することで、アプリの動作をスムーズに保っています。

メモリ管理がなければ、1つのアプリがメモリを独占し、他のアプリがフリーズする原因になるでしょう。

たとえば、複数のアプリを同時に開いて作業している際も、OSは裏で使用状況を見ながらメモリを最適に割り当てています。

快適な操作感や高速なレスポンスを保つうえで、メモリ管理は重要な機能です。

ファイル管理でデータを分類・保存・呼び出し

ファイル管理は、OSが担う基本機能の一つであり、保存されたデータを効率的に扱うために欠かせません。

ドキュメントや画像、アプリの設定ファイルなど、すべてのデータはOSによって分類・整理されています。

- データの保存先を管理し、適切な場所に格納する

- フォルダや階層構造でファイルを分類・整理する

- 必要なファイルを迅速に検索・呼び出す

たとえば、作成した資料が「ドキュメント」フォルダに保存されるのは、OSがファイルの種類やユーザーの操作を判断しているためです。

ファイル名の重複を避けたり、拡張子によってアプリと連携する仕組みも、すべてOSの働きです。

周辺機器管理でマウスやプリンタと連携

周辺機器管理とは、パソコンやスマートフォンに接続された外部機器との通信・操作を制御する機能です。OSはあらゆる周辺機器の橋渡し役となり、スムーズな連携を支えています。

- マウス:カーソルの移動やクリック反応をリアルタイムで反映

- キーボード:キー入力を正確に読み取り、文字として画面に表示

- プリンター:印刷ジョブを適切に処理し、ドライバを通じて命令を送信

- スキャナー・外付けHDD:データ転送や書き込み・読み込みを制御

たとえば、新しいプリンターをUSBで接続したとき、自動で認識されてすぐに使えるようになるのは、OSがドライバを探して適用しているためです。

周辺機器管理がなければ、接続しても動作しなかったり、誤動作を起こしたりします。OSは周辺機器との互換性や安定動作を確保するために、重要役割を果たしているといえるでしょう。

タスク管理で複数の動作をスムーズに処理

OSは、複数の処理を同時に動かすためにタスク管理機能を備えています。1つの作業だけでなく、裏で複数のアプリが動作している状態でも、ユーザーが快適に操作できるように制御しているのです。

OSは、すべての処理に優先順位をつけて効率的に切り替えながら実行しています。

たとえば、CPUやメモリの使用状況を監視し、重たいアプリに一時的にリソースを多く配分するなど、目に見えない形で処理の最適化が進んでいます。

マルチタスクの機会が多い現代では、OSのタスク管理機能は必須といえるでしょう。

入出力管理でユーザーとのやり取りを実現

入出力管理は、ユーザーの操作(入力)を機器が理解し、適切に反応(出力)するために欠かせない仕組みです。

すべての操作はOSによって読み取られ、反応が返されることで、ユーザーと機器が双方向にやり取りできるようになります。

- キーボード入力:キー操作を即座にテキストへ反映

- タッチ操作:画面をなぞるとスクロールや拡大が発生

- ディスプレイ出力:画像や映像を正確に表示

- 音声再生:動画や音楽の音をスピーカーへ出力

たとえば、Enterキーを押すと即座に画面が切り替わったり、動画を再生すると音と映像が同時に出力されるのは、OSがすべての信号を正しく制御しているためです。

入出力管理が正常に働くことで、機器はユーザーの指示に瞬時に応え、快適な操作環境を実現しています。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

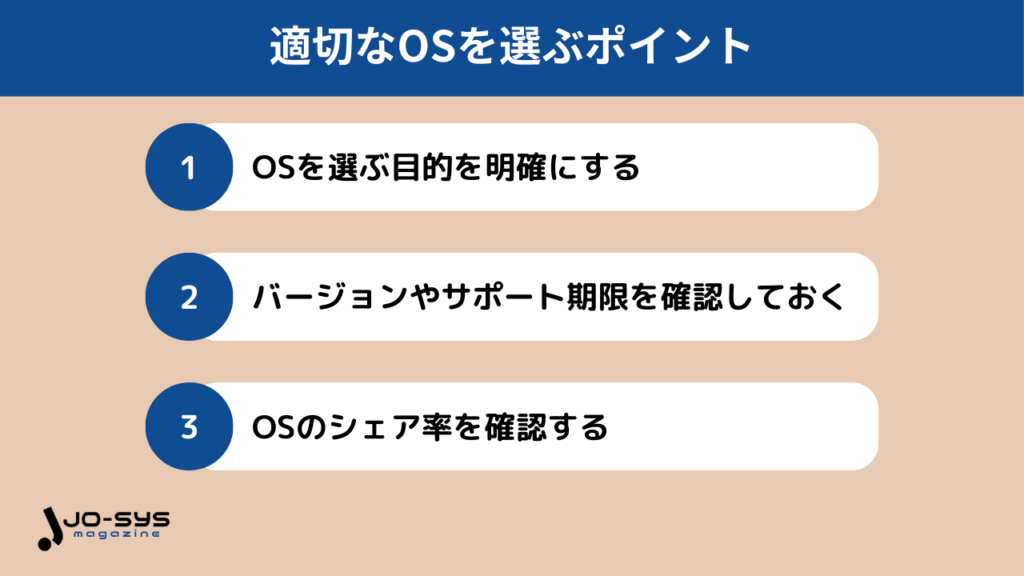

適切なOSを選ぶポイント

OS選びは、パソコンやスマートフォンを購入する際に見落とされがちですが、操作性や活用範囲を大きく左右する重要な要素です。

OSを選ぶ際は、以下のポイントを押さえましょう。

それぞれ詳しく解説します。

OSを選ぶ目的を明確にする

何のためにOSを使うのかが不明確なまま選ぶと、あとで機能が足りなかったり、逆に使いこなせないほど複雑なシステムを持て余すことになります。

使用目的に応じて適したOSは異なるため、まず「どう使いたいか」を明確にするようにしましょう。

たとえば、資料作成やメール、会議がメインの人はWindows、クリエイティブな作業が多い場合はmacOSなどといった具合です。

目的を明確にしておけば、満足度の高いOS選びにつながります。

バージョンやサポート期限を確認しておく

OSを選ぶ際は、見た目や使い勝手だけでなく、バージョンやサポート期限も確認することが重要です。

古いバージョンを選んでしまうと、サポート終了が早い、最新アプリが使用できないなどのリスクがあります。

- 使用しているOSが最新バージョンかどうか

- セキュリティ更新の提供期間がいつまでか

- メーカーが提供する延長サポートの有無

たとえば、Windows 10は2025年10月にサポートが終了する予定であり、それ以降も使い続けると脆弱性のリスクが高まります。

パソコンのスペックや将来性を踏まえて、最適なOSバージョンを選ぶようにしましょう。

OSのシェア率を確認する

OSのシェア率は、使用している人の多さを示す指標であり、OS選定時のポイントになります。

シェアが高いOSはユーザーが多く、情報・解決策・対応アプリが豊富で、初心者でもつまずきにくい点がメリットです。

- 利用者が多いため、トラブル時の情報がすぐ見つかる

- 多くのサービスやアプリが主要OSを優先して対応

- 周囲とのデータ共有やサポートがスムーズ

たとえば、パソコンOSではWindowsが圧倒的なシェアを持ち、スマートフォンではAndroidが世界的に広く使われています。

マイナーなOSを選ぶと、アプリが対応していなかったり、サポートが得られないリスクがあります。

そのため、OS選びに悩んだ場合はまずはシェア率について確認するようにしてください。

まとめ | OSは使い方に合ったものを選ぼう

OSは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの機器を動かすために重要な存在です。

見た目やブランドだけでなく「目的」「機能」「サポート」「対応アプリ」といった複数の要素から、自分に合ったOSを選ぶことが、日々の作業効率や満足度を大きく左右します。

OSは一度選ぶと長く利用するため、購入前に、「何を重視するか」「どんな使い方をしたいか」を明確にしたうえで、必要な機能やサポート体制を確認することが重要です。

.jpg)