サーバーとは?仕組み・役割・種類を初心者にもわかりやすく解説

「サーバーって何?」と聞かれて、すぐに説明できない

IT系の仕事をしているけど、実はサーバーの基本が曖昧

自社に必要なサーバーの種類が分からず選定で迷っている

現代のクラウドサービスやビジネスは、多くの場合サーバーの上に成り立っています。しかし、サーバーとよく耳にするものの、よくわからないと悩みを抱える人も少なくないでしょう。

この記事では、サーバーの基本知識や仕組み、主な種類を解説します。

サーバーとは?

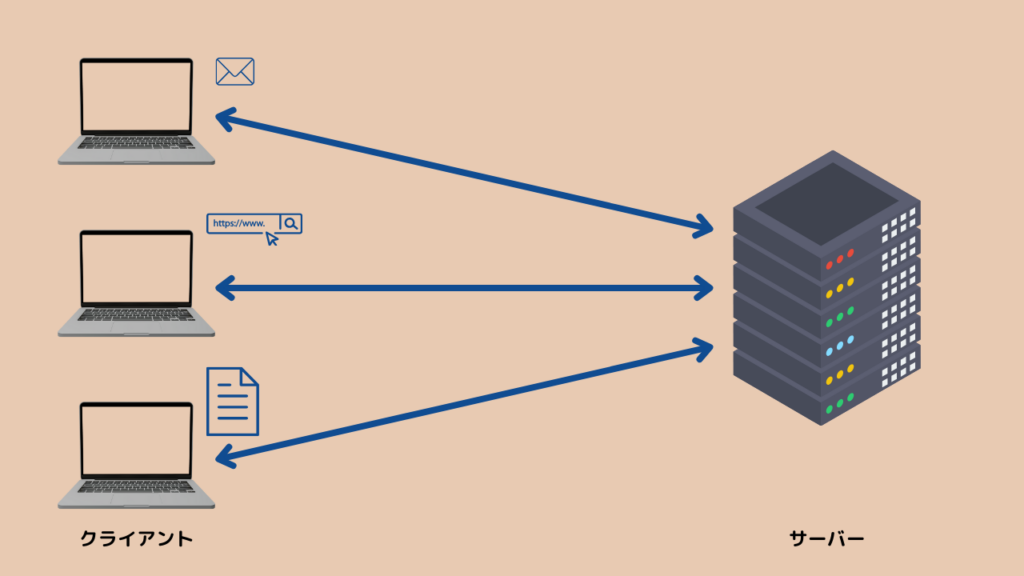

サーバーとは、ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピューターのことです。

たとえば、Webページを表示したり、メールを送受信したり、ファイルを保存したりと、日常生活に欠かせない機能を支えています。

サーバーは「提供する側」、クライアントは「受け取る側」として、両者は常にリクエストとレスポンスを通じてやり取りしています。

また、サーバーは多くのクライアントから接続され、多くの要求に応える必要があるため、高性能かつ大容量です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

サーバーの種類は用途によって分かれる|代表的な8つを解説

サーバーと一口にいっても、用途によって役割や仕組みは大きく異なります。自社のニーズや提供したいサービスによって、適切な種類を選ぶことが非常に重要です。

ここでは、代表的な8つのサーバーを解説します。

物理サーバー|機器そのものを設置して使う方式

物理サーバーとは、企業のサーバールームやデータセンターなどに設置される、ハードウェアそのものです。運用スタイルによって「専用サーバ」と「共用サーバ」の2つに大別されます。

専用サーバーは自社が単独で1台のサーバーを使用する方式です。そのため、OSやアプリケーション設定の自由度は高いですが、コストは高めです。

一方共有サーバーは、複数のユーザーで1台をシェアする方式になります。専用サーバーより自由度は低くなりますが、コストは安価なため、中小企業や個人事業主によく利用されます。

仮想サーバー|1台の物理サーバーを分割して複数で使う仕組み

仮想サーバーとは、1台の物理サーバーを仮想化技術を駆使して分割し、複数の独立したサーバーとして使えるようにした仕組みです。

それぞれの仮想サーバーは、専用のOSや設定を持ち、他の仮想環境と干渉することなく動作します。

仮想サーバーには主に「VPS(仮想専用サーバー)」と「クラウドサーバー」の2種類があります。

VPS

VPSは、単一の物理サーバー上に仮想空間を構築し、複数のユーザーがそれぞれの領域を持って利用する形式です。自由度が高く、価格も抑えられるため、小規模なWebサイトや開発環境に向いています。

VPSは、1台の物理サーバーを複数ユーザーで共有し、それぞれが異なる環境として仮想上に構築される仮想サーバーです。

クラウドサーバー

クラウドサーバーは、複数台の物理サーバーを束ねて構成されており、リソースの増減を柔軟におこなえる点が強みです。

大規模サービスやアクセスの変動が大きい用途に適しており、自動スケーリングやバックアップ機能などのオプションも充実しています。

レンタルサーバー|契約すればすぐに使える手軽なサーバー

レンタルサーバーとは、サーバー事業者が提供する物理または仮想サーバーを、契約によって利用できるサービスのことです。

- サーバーの設置や管理はすべてベンダー側でおこなわれる

- サーバーの知識がなくても使用できる

- ビジネスに役立つ機能が充実している

サーバーの設置や管理はすべて事業者側で行われるため、ユーザーは申し込み後すぐに使い始めることができ、サーバーの知識が少ない初心者でも安心です。

レンタルサーバーは主に「共用サーバー」と「専用サーバー」に分かれます。共用サーバーは、複数の利用者が1台の物理サーバーを共有する形式で、低価格で気軽に利用できる点が特徴です。

一方、専用サーバーは1ユーザーが1台を占有できるため、自由度が高く、企業サイトや高負荷なアプリケーションに適しています。

多くのレンタルサーバーには、Webサイト構築に便利なCMS(WordPress)やメール機能、セキュリティ対策などが搭載されており、すぐにビジネスに活用できる環境が整っています。

Webサーバー|Webページを表示するためのサーバー

Webサーバーとは、インターネットを通じてWebページのデータをユーザーに届ける役割を持つサーバーです。

ユーザーがブラウザにURLを入力したとき、WebサーバーがHTMLや画像、CSS、JavaScriptなどのファイルを返し、ページが表示される仕組みになっています。

WebサーバーはHTTPやHTTPSといったプロトコルに従って動作しており、ユーザーのリクエストに対して正確にレスポンスを返すことで、ページの読み込みやフォーム送信、リンク遷移などがスムーズにおこなわれます。

FTPサーバー|ファイルをやり取りするための専用サーバー

FTPサーバーとは、FTPと呼ばれるプロトコルを使用して、ファイルの送受信をおこなうためのサーバーです。

主にWebサイトのファイルをアップロードしたり、企業間で大容量ファイルを共有したりする際に利用されます。

FTPクライアントソフトを使ってFTPサーバーに接続すると、ローカルPCとサーバー上のフォルダを直接操作できるようになります。

ただし、従来のFTPは通信内容が暗号化されておらず、セキュリティ面で課題がありました。そのため、現在ではFTPSやSFTPといった暗号化対応の方式が推奨されています。

データベースサーバー|大量のデータを保管・管理・検索できる

データベースサーバーとは、大量の情報を効率的に保存・管理・検索するための専用サーバーです。

ECサイトの顧客情報や商品情報、業務システムの入力データなど、あらゆるサービスの裏側でこのサーバーが活躍しています。

データベースには、「リレーショナル型(RDB)」や「NoSQL型」などの種類があり、代表的なシステムには「MySQL」「PostgreSQL」「Oracle Database」などがあります。

ユーザーからの検索リクエストや、Webアプリからのデータ登録要求に対し、高速に処理を返すのがデータベースサーバーの役割です。

メールサーバー|メールの送受信を仲介する仕組み

メールサーバーとは、メールの送信・受信・保存などのサービスを提供するサーバーです。普段使用しているメールは、実際にはメールサーバーを介してやり取りされています。

主に、送信を担当する「SMTPサーバー」と、受信を担当する「POP3サーバー」または「IMAPサーバー」に分かれており、連携することで円滑なメール通信が可能になります。

DNSサーバー|ドメイン名をIPアドレスに変換する重要な役割

DNSサーバーとは、インターネット上で使用される「ドメイン名」と「IPアドレス」を相互に変換する役割を担うサーバーです。

たとえば、ユーザーが「example.com」と入力したとき、実際に通信するためにはIPアドレスが必要です。IPアドレスへの変換処理を裏でおこなうのがDNSサーバーです。

DNSサーバーが正しく動作しなければ、ドメイン名での接続は成立せず、Webサイトが表示されない・メールが届かないといったトラブルにつながります。

どのサーバーを選ぶべき?用途と目的で使い分けよう

サーバーには多くの種類がありますが、どれを選ぶべきかは「何をしたいか」「どんな環境で使うか」によって決まります。

ここではよくある利用目的別に、最適なサーバーを解説します。

Webサイト運営なら「レンタル or クラウドサーバー」がおすすめ

企業サイトやECサイト、個人ブログなどのWebサイトを運営する場合は、「レンタルサーバー」または「クラウドサーバー」が最適です。

いずれも初期構築の手間が少なく、インターネット環境さえあればすぐに利用を開始できるのが大きな魅力です。

レンタルサーバーは、低コストでWordpressやメールなどの必要な機能がそろっているため、技術的な知識がなくても運用がしやすい点が特徴になります。

一方、クラウドサーバーは、アクセス数の増減に応じてリソースを自動調整できるため、成長を見込むメディアサイトやキャンペーンページにも最適です。

データのバックアップや負荷分散も容易に設定できるため、ビジネスの安定運用に向いています。

企業内のシステムなら「物理 or 仮想サーバー」で構築することが多い

基幹システムや社内のデータベース、ファイル共有システムなど、企業内のITインフラを構築・運用する場合は「物理サーバー」または「仮想サーバー」が多く採用されています。

いずれもカスタマイズ性が高く、セキュリティ要件やパフォーマンス要件に柔軟に対応可能です。

物理サーバーは、自社でハードウェアを保有・運用するため、システムの構成やセキュリティを自分たちでコントロールしたい企業に適しています。

一方、仮想サーバーは、物理サーバーの資源を効率よく分割して使えるため、複数のシステムを同時に運用したい企業におすすめです。

いずれの方式も、企業規模や人的リソース、将来の運用を考慮して選ぶことが重要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | サーバーはシステム全体を動作させるのに不可欠な存在

サーバーは、日常的に使用するWebサイトやメール、業務システムを支えるために必要なものです。インターネットや社内ネットワークのあらゆる機能は、サーバーなしでは成り立ちません。

サーバーには、物理・仮想・クラウド・レンタルといった多様な選択肢があります。重要なのは、スペックだけで判断するのではなく、自社にとって最適な運用形態かどうかを見極めることです。

.jpg)