サイバー攻撃とは?目的・種類・対策・事例まで初心者にもわかりやすく解説

サイバー攻撃って最近よく聞くけど、結局どういうものなのかよく分からない

知らない間に社外に情報が漏れていた

対策が必要といわれるけど、何から始めればいいの?

デジタル化が進む現代では、サイバー攻撃は企業や個人を問わず、誰もが被害者になる可能性があるでしょう。

実際に、日本国内でも大手企業や自治体が標的となり、情報漏えいや業務停止といった深刻な被害が発生しています。

この記事では、初心者にもわかりやすくサイバー攻撃の全体像を整理し、目的や種類、対策、実際の事例まで詳しく解説します。

サイバー攻撃はネット上で行われる悪意ある攻撃手段の総称

サイバー攻撃とは、インターネットや社内ネットワークを通じて、個人や企業のシステムに不正アクセスし、情報を盗み出したり破壊したりする行為のことを指します。

ウイルスや不正アクセス、詐欺などサイバー攻撃の手法は多様で、どのような組織や立場でも被害を受ける可能性があります。

現代社会では、業種や規模を問わず、オンラインでの業務が手中化しているため、サイバー攻撃は大企業だけの問題ではありません。

インターネットに接続するすべての端末が標的となり得る以上、リテラシーの高低にかかわらず対策が必要です。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

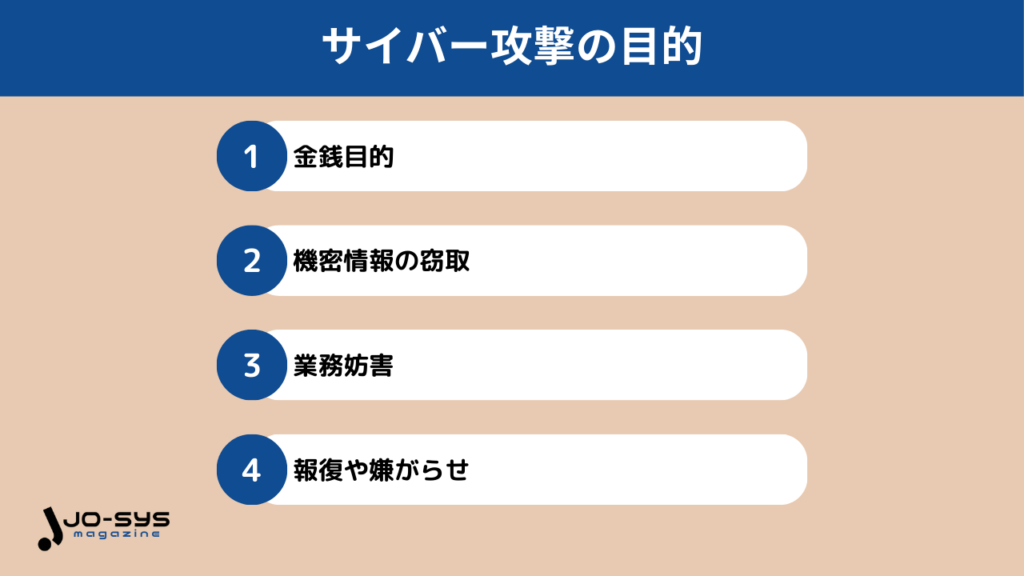

サイバー攻撃の目的

サイバー攻撃は偶然ではなく、明確な目的を持っておこなれています。攻撃者の目的は、以下のとおりです。

- 金銭目的

- 機密情報の窃取

- 業務妨害

- 報復や嫌がらせ

攻撃者の狙いは、金銭の取得や情報の窃取、業務の妨害、さらには国家や企業への政治的な圧力など多岐にわたります。

たとえ組織が小さくても、攻撃者の目的に該当すればターゲットにされます。攻撃者に価値があるとと見なされた時点でリスクが生まれるため、油断は禁物です。

サイバー攻撃の傾向

近年、IT技術の発展で組織や企業のシステム環境が多様化したことや、コロナウイルスの蔓延によりテレワークが普及し、社外から情報にアクセスする機会が増え、サイバー攻撃の手法も多様化しています。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]」によると、サイバー攻撃は10年連続でランサムウェアが1位に選出されています。

また、ターゲット企業だけではなく、サプライチェーン全体を狙うサプライチェーン攻撃も近年は増加しています。

企業としては自社だけではなく、委託先のセキュリティ管理まで視野に入れておこなう必要があるといえるでしょう。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

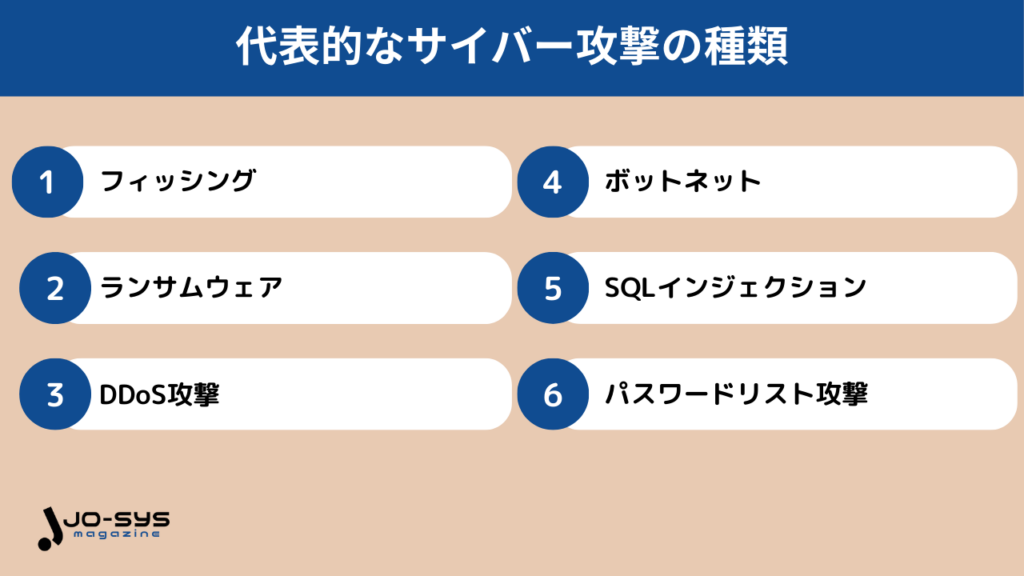

代表的なサイバー攻撃の種類

代表的なサイバー攻撃の種類は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。実際どのようなサイバー攻撃がおこなわれているのか、よく確認しておきましょう。

フィッシング

フィッシングとは、実在する企業や団体を装ってメールやWebページを偽造し、受信者に個人情報や認証情報を入力させて不正に取得する攻撃です。

近年は見た目が本物とほぼ区別できない精巧なフィッシングサイトも多く、一般社員や消費者が騙されやすいのが特徴です。

- 重要なお知らせ:アカウントが一時停止されました

- 支払い情報の更新をお願いします

- セキュリティ確認のためログインしてください

上記のようなメールには、偽サイトのリンクが含まれており、多くの場合はクリック先でログイン情報を窃取される仕組みとなっています。

被害を防ぐには、メールの送信元やリンク先URLの確認に加え、フィッシング対策ソフトの導入や、疑わしいメールを開かない教育が重要です。

ランサムウェア

ランサムウェアとは、PCやサーバー内のファイルを暗号化し、解除と引き換えに金銭(身代金)を要求するマルウェアの一種です。

感染経路はメールの添付ファイルや危険なWebサイトの閲覧、USBなどさまざまです。一度暗号化されると、復元は極めて困難であり、バックアップがない場合は業務が完全停止するリスクもあります。

また、近年では二重脅迫型のランサムウェアも増加しており、データを盗んだ上で公開されたくなければ金を払えと脅迫するケースもあります。

DDoS攻撃

DDoS攻撃(分散型サービス妨害)は、大量のアクセスを一斉に標的のサーバーへ送りつけることで、サービスをダウンさせる攻撃手法です。

ボット化された多数の端末から攻撃がおこなわれるため、特定元IPのブロックだけでは防ぎにくいのが特徴です。

ボットネット

ボットネットとは、攻撃者に遠隔操作されるボットが多数連携して構成されたネットワークのことです。

サイバー攻撃者はインターネットに接続されている大量のコンピューターを操作でき、数万台・数十万台の端末を使用して別のサイバー攻撃に使用することが可能です。

SQLインジェクション

SQLインジェクションとは、Webサイトの入力フォームやURLパラメータなどに不正なSQL文を入力し、データベースへ命令を注入する攻撃です。

攻撃者はSQLインジェクションによって、本来アクセスできない顧客情報や機密データを抜き取ったり、データを改ざん・削除したりします。

パスワードリスト攻撃

パスワードリスト攻撃とは、過去に別サービスから流出したIDとパスワードの組み合わせを悪用し、不正ログインを試みる攻撃手法です。

多くのユーザーが複数のサービスで同じパスワードを使い回していることから、成功率が高く、被害が拡大しやすい特徴があります。

パスワードリスト攻撃による被害を避けるためには、パスワードの使い回しを避けたり、多要素認証を導入したりすることが重要です。

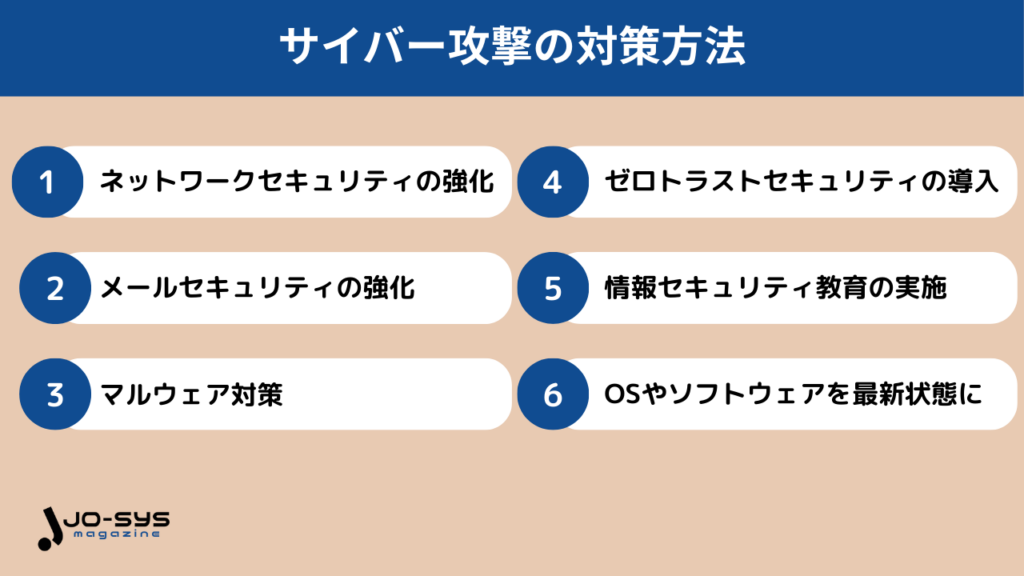

サイバー攻撃を対策して情報資産を守ろう

サイバー攻撃を防ぐためには、以下のような対策が重要です。

それぞれ詳しく解説します。

ネットワークセキュリティを強化する

テレワークの普及やモバイル端末の発達により外部からアクセスする機会の多い現代では、ネットワークセキュリティの強化が重要です。

外部からの不正なアクセスを防止することで、機密情報の漏えいや業務停止といったリスクを大幅に軽減できます。

- ファイアウォール

- IDS/IPSの導入

- セグメント分離

たとえば、社内LANにすべての機器が同居していると、1台の感染端末から他の機器にも被害が広がりやすくなります。

部署ごとにネットワークを分けるなどしておくと、攻撃範囲を限定し、拡散リスクを抑えることが可能です。

メールセキュリティの強化

フィッシング詐欺やマルウェアの多くはメールを通じておこなれます。そのため、メールセキュリティの強化は前者的な必須課題といえるでしょう。

- スパム・ウイルスフィルタの導入

- SPF・DKIM・DMARCの設定

- 社内教育の徹底

フィッシングメールは、件名や差出人名が巧妙に偽装されており、一見しただけでは見抜けません。

技術による対策だけではなく、「開かない・クリックしない・入力しない」といったルールを社内で設けておくと、フィッシングメールの被害を最小限に抑えられます。

マルウェア対策

マルウェアはソフトウェアのインストール時やUSBなどの外部デバイスによって、感染するケースが多いため、マルウェア対策も重要です。

マルウェア対策に有効なセキュリティ対策は、以下のとおりです。

- ウイルス対策ソフトの導入

- 外部デバイスの使用制限

- OS・ソフトウェアの更新

ウイルス対策ソフトでマルウェアの感染を防止したり、外部デバイスを許可性にして防止したりする対策がおすすめです。

また、OSやソフトウェアはアップデートを放置せずに常に最新版にアップデートし、脆弱性からの侵入を防止しましょう。

ゼロトラストセキュリティ

ゼロトラストとは「誰も信頼しない」ことを前提にネットワークを設計・運用するセキュリティモデルです。

従来のように「社内=安全」「社外=危険」とする境界型防御では、クラウド化やテレワークに対応しきれなくなったことから注目されています。

- すべてのアクセスを検証する

- 最小権限の原則

- 常時監視とログ管理

ユーザーや端末、通信内容すべてを都度認証したり、必要最低限のアクセス権のみを付与したりします。

このように今後は、内部ネットワークすら信用しないゼロトラストモデルに基づいたセキュリティも求められるようになるでしょう。

情報セキュリティ教育の実施

サイバー攻撃による被害は、人の油断から発生するケースが多いです。技術的対策をいくら実施しても、従業員のリテラシーが低ければ、サイバー攻撃を十分に防ぐことはできません。

人によるサイバー攻撃の被害を防ぐためにも、情報セキュリティ教育を定期的に実施しましょう。

- 定期的なeラーニングや集合研修

- 実際のメールを使ったフィッシング訓練

- 部門ごとのリスク事例を共有

- セキュリティポリシーの明文化と定着

全社員がサイバー攻撃の危険性を理解し、セキュリティリテラシーを高めること、被害を防止する際に役立ちます。

OSやソフトウェアを最新状態に保つ

サイバー攻撃の多くは、既知の脆弱性を突くことで成功しています。そのため、OSやソフトウェアを常に最新の状態に保ち、セキュリティパッチを適用することが重要です。

OSやソフトウェアを最新状態に保つためには、IT資産管理ツールの導入で社内のデバイスを一元管理しておくことがおすすめです。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

サイバー攻撃の事例

ここからは、サイバー攻撃の事例について解説します。

実際に起きているサイバー攻撃の事例を確認し、自分のセキュリティ意識を高めるようにしましょう。

KADOKAWAグループの事例に見るランサムウェアの深刻な被害

2024年6月、KADOKAWAグループが運営するニコニコ動画などを標的に、大規模なランサムウェア攻撃が発生しました。

原因はフィッシングなどの攻撃により従業員のアカウント情報が窃取され、そこから社内ネットワークに侵入されたこととされています。

結果、株式会社ドワンゴの専用ファイルサーバーが暗号化され、取引先や生徒・保護者、従業員を含む計254,241件の個人情報が漏洩したことが確認されました。

今回の事件は、どれほど大企業であっても「人的ミス」「認証の弱さ」が攻撃の糸口になり得ることを示しています。

参考元:ランサムウェア攻撃による情報漏洩に関するお知らせ | KADOKAWA

地方テレビ局でのサーバー暗号化事件から学ぶ教訓

2024年3月、新潟県のテレビ新潟放送網がサイバー攻撃を受け、複数の社内端末やサーバーが暗号化される事件が発生しました。

ネットワーク管理者がファイルサーバへの接続障害を検知し、調査を進めたところ、外部からの不正アクセスによる攻撃であることが判明しました。

この事件では、幸いにも個人情報の漏えいや放送業務への直接的な影響は報告されていません。

しかし、情報システム部門・番組制作系サーバーへの影響があったことから、業務インフラの安全性に対する再認識が必要となりました。

このように、地方企業であってもサイバー攻撃の標的となる時代です。自社は大丈夫と考えるのではなく、常に狙われるかもしれないと意識を持つことが重要です。

参考元:TeNY_サイバー攻撃発生に関するお知らせ | 株式会社テレビ新潟放送網

サイバー攻撃に関するよくある質問

日本ではどのようなサイバー攻撃が行われていますか?

日本国内でも、企業・自治体・教育機関などを対象としたサイバー攻撃は日常的に発生しています。

代表的なサイバー攻撃は、以下のとおりです。

- ランサムウェアによる業務停止と身代金要求

- サプライチェーン攻撃

- ビジネスメール詐欺(BEC)

サイバー攻撃は大企業の問題ではなく、規模・業種に関係なく、どの組織も常に標的となる可能性があります。

自社のセキュリティ体制に過信せず、最新の攻撃傾向に沿った対策が求められています。

サイバー攻撃はなぜ発生しますか?

サイバー攻撃は偶然発生するのではなく、攻撃者が明確な目的と動機を持ち、利益を得るために意図的にっこう劇を仕掛けています。

また、攻撃手法の自動化・ツール化が進み、専門知識がなくても攻撃できる環境が整っていることも、攻撃増加の要因の一つです。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

まとめ | サイバー攻撃の現状を確認して適切な対策を講じよう

サイバー攻撃は大企業だけが直面する課題ではなく、あらゆる組織・個人にとって脅威となっています。

攻撃者は金銭や情報の奪取にとどまらず、攻撃の目的は社会的混乱や業務妨害など多岐にわたります。

攻撃手法は年々巧妙化しており、従来の対策だけでは十分とはいえません。ゼロトラスト型のセキュリティやセキュリティ教育などの対策を実施し、最新のサイバー攻撃に対応できる体制を整えておきましょう。

.jpg)