【業務負担削減】情シス業務は生成AIで業務効率化できる!活用事例を解説

情シス業務は生成AIで効率化できるの?

生成AIで情シス業務を効率化した事例が知りたい

資料作成やナレッジ整備などの業務を効率化したい

企業の情報システム部門は、セキュリティ対策やIT資産管理、ヘルプデスクなど幅広い業務を少ない担当者で対応するケースが少なくありません。

こうした中で注目されているのが、生成AIを活用した業務効率化です。

実際に、多くの企業が生成AIを導入し、問い合わせ対応やマニュアル作成などのルーティンワークの効率化を実現しています。

この記事では、情シスがAIを導入すべき理由から、実際の活用事例、注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。

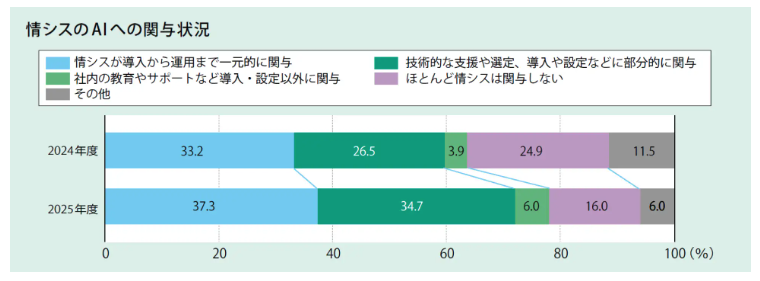

情シスはAI導入にどのくらい関与している?

株式会社ソフトクリエイトの調査によると、現代の情シスは約8割が企業のAI利用に関与していることがわかります。

「情シスが導入から運用まで一元的に関与(37.3%」「技術的な支援や選定、導入や設定など部分的に関与(34.7%)」と、状況は異なりますが多くの企業がAIの活用に積極的であることがわかるでしょう。

近年は、DX推進のために業務効率化できるAIの注目が著しく、全社的なAI活用ニーズの高まりが背景にあると考えられます。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

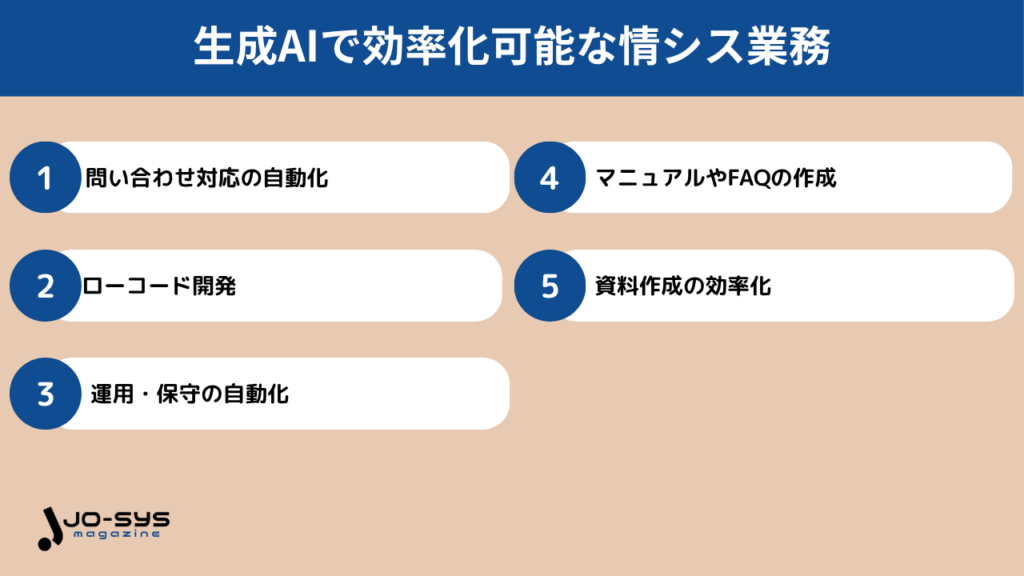

生成AIで効率化可能な情シス業務

生成AIで効率化可能な情シス業務は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

問い合わせ対応の自動化

生成AIで効率化可能な情シス業務として、問い合わせ対応の自動化が挙げられます。

AIチャットボットやAI音声応答を活用することで、社員からの問い合わせに即時対応でき、人的工数を大幅に削減することが可能です。

代表的な事例が、株式会社ベルシステム24の「Hybrid Operation Loop」です。

株式会社ベルシステム 24: コールセンター業務の精度向上と自動化を目指し、生成 AI を活用した「Hybrid Operation Loop」を開発。生成 AI と人間の協働によるハイブリッドオペレーションを構築し、通話データからナレッジベースを自動生成する機能を搭載。これにより、回答精度の向上と業務効率化を実現します。通話データから回答に必要な情報を抽出、整理し、検索拡張精鋭 (RAG) も活用することで回答精度を 95% 以上に向上させることを目指しています。また電話自動応答を AI 自動応答に対応する検証も進めています。

引用元:AI エージェントで実現する業務効率化とイノベーション: 日本の最新事例 – News Center Japan

株式会社ベルシステム24は、生成AIと人間の協働によるハイブリッド型のオペレーションを構築し、通話データから自動的にナレッジを生成する仕組みを導入しています。

AIは会話内容を解析して回答に必要な情報を抽出・整理し、検索拡張生成(RAG)を組み合わせることで回答精度を95%以上に高めることを目指しています。

このように生成AIの導入によって、問い合わせ対応のスピードと正確性が大幅に向上し、担当者はより高度な問題解決や改善業務に集中することが可能です。

ローコード開発

生成AIは、ローコード開発分野でも情シス業務の効率化に大きく貢献しています。

社内ツールや業務アプリの開発にAIを組み合わせることで、コードの自動生成や設計補助をおこない、非エンジニアでも簡単にシステム構築を進める環境の実現が可能です。

株式会社スクウェア・エニックス: ゲーム開発の効率化を目的に、生成 AI を活用したチャットボット「ひすいちゃん」を導入。このチャットボットは Azure OpenAI Service を活用して、Slack と連携して膨大な機能を持つ内製ゲームエンジンに関する社内各部門からの質問に対応しています。2024 年 2 月のリリース以降、開発者がゲームエンジン担当者に気軽に質問でき、ゲームエンジンの活用支援を効率化する環境を提供しています。

さらに、Python コードの自動生成やデータ生成結果の即時確認を可能にする機能も追加。これにより、新人教育や非プログラマーによる活用も進み、ドキュメント作成への意欲向上など多方面で効果を発揮しています。

引用元:AI エージェントで実現する業務効率化とイノベーション: 日本の最新事例 – News Center Japan

実際に、株式会社スクウェア・エニックスは、ゲーム開発の効率化を目的に生成AIチャットボットの「ひすいちゃん」を導入しました。

Azure OpenAI Serviceを活用し、Slackと連携して内製エンジンに関する社内の質問に即時回答する仕組みを構築しています。

さらに、Pythonコードの自動生成やデータ生成結果の即時確認にも対応し、開発者だけでなく新人教育や非プログラマーの学習支援にも活用されています。

このようなAIによるローコード開発環境は、開発スピードを加速し、情シスの内製化推進を後押しする手段として有効です。

運用・保守の自動化

生成AIは、サーバー運用やシステム保守の分野でも高い効果を発揮します。

AIが膨大なログデータや監視情報をリアルタイムで解析し、異常の兆候を早期に検知することで、トラブル発生前に対策を講じることが可能です。

たとえば、社内サーバーのCPU使用率やメモリ消費量をAIが継続的に監視し、通常と異なる動きを検出した際に自動でアラートを送信する仕組みを導入すれば、障害対応の初動対応にかかる時間を削減できます。

また、ログの要約やエラーメッセージの意味をAIが自然言語で説明することで、若手担当者でも即座に原因を把握できるようになります。

マニュアルやFAQの作成

生成AIは、情シスがマニュアルやFAQを作成する工数の削減にもつながります。

AIが過去の対応履歴やチャットログを分析し、よくある質問と回答を自動的に整理することで、ナレッジベースを短期間で構築することが可能です。

たとえば、社内ヘルプデスクで毎週繰り返される「プリンタが印刷できない」「VPNがつながらない」といった問い合わせをAIに学習させると、AIが共通の原因と対処法を抽出し、自動でFAQ形式の文書を生成できます。

また、マニュアルの専門的な部分をわかりやすい言葉にリライトすることも可能なため、誰が読んでも理解できるマニュアルを短時間で完成させられます。

資料作成の効率化

生成AIは、情シスが時間のかかる資料作成や報告書作成にも役立ちます。

会議資料や提案書の要点をAIが自動で整理し、グラフや文章構成まで提案するため、担当者は短時間で高品質な資料を仕上げることが可能です。

日清食品ホールディングス株式会社: Azure OpenAI Service と Power Platform を活用して独自の対話型 AI「NISSIN AI-Chat」を開発し、IT 部門の作業工数を 24% 削減しました。このシステムは、営業やマーケティングなど 140 部門で 100 種類以上のテンプレートを作成し、業務効率化を実現しています。また、社内外からの問い合わせ履歴を AI が学習し、最適な応答を提供することで、さらなる業務効率向上と現場のニーズに応じた活用範囲の拡大を進めています。

引用元:AI エージェントで実現する業務効率化とイノベーション: 日本の最新事例 – News Center Japan

実際に、日清食品ホールディングス株式会社は、Azure OpenAI ServiceとPower Platformを活用して独自の対話型AI「NISSIN AI-Chat」を開発しました。

営業やマーケティングなど140部門で100種類以上のテンプレートを活用し、IT部門全体で作業工数を24%削減する成果を上げています。

AIが社内外の問い合わせ履歴を学習し、最適な回答や資料構成を提示することで、業務効率化と現場適応の両立を実現したです。

事例 | 生成AIによる情シス業務の効率化

ここからは、生成AIによる情シス業務の効率化を実現した企業の事例について解説します。

導入事例を確認し、自社でどのように生成AIを活かせそうか参考にしましょう。

サントリーホールディングス | 年間1,000時間の問い合わせ削減

サントリーホールディングスでは、社内の人事・給与関連の問い合わせ対応にAIチャットボットを導入し、年間約1,000時間の工数削減を実現しています。

同社は以前、社内ポータルに約3,000件のQ&Aを掲載していたが、グループ会社ごとの制度差異により、情報の更新・管理が煩雑化しており、担当者は1日3時間以上を対応に費やしていました。

課題と解決策をまとめると以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な課題 | Q&A管理の負担増、表現揺れによる回答ミス |

| 導入前の施策 | 辞書型チャットボット(同義語登録など管理が困難) |

| 解決策 | 自己学習型AIチャットボットへの切り替え |

| 主な成果 | 年間1,000時間の削減、正答率・利用率の向上 |

AIチャットボットは、ユーザーとの対話履歴を学習しながら回答精度を高める仕組みを採用しており、自然言語での質問にも対応できるようになり、利用者の利便性が向上しています。

参考:サントリーホールディングス様 | AI SQUARED

パナソニック コネクト | AIアシスタント「ConnectAI」の活用

パナソニック コネクトは、マイクロソフトの「Azure OpenAI Service」を基盤とした社内AIアシスタント「ConnectAI」を導入し、AIによる業務生産性向上と社員のスキル強化を同時に実現しています。

特に、ソフトウェア開発やシステム運用を担う部門では効果が顕著で、労働時間削減と品質向上の両立を達成しています。

主な活用領域は、以下のとおりです。

- プログラミング支援:コード生成・レビュー・デバッグなどをAIが支援し、開発スピードを加速。

- ドキュメント作成:設計書やテスト仕様書の作成・要約を自動化し、情報共有を効率化。

- 技術調査・問い合わせ対応:新技術の概要調査や社内システム関連の一次回答を自動生成。

ConnectAIの導入により、開発者は定型業務から解放され、企画・改善など高付加価値業務に集中できる環境を整えることができています。

トライアル申込者全員に

「IT管理に使える4大テンプレート」

無料プレゼント!

- 💻 IT資産管理台帳

- 🧾 PC利用規定テンプレート

- 🔐 パスワードポリシーサンプル

- 🌐 IPアドレス管理表

👉 トライアルに申し込む

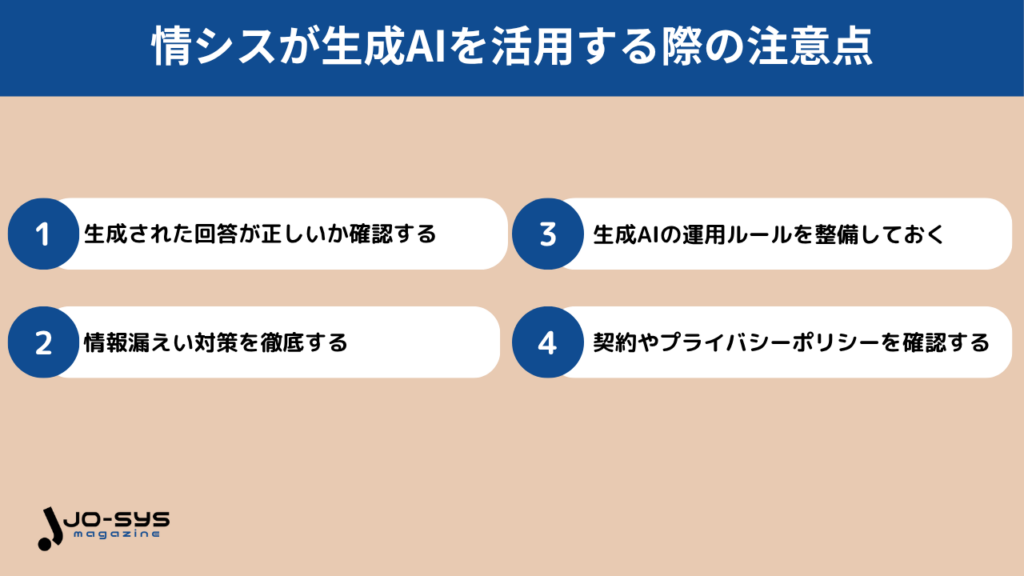

情シスが生成AIを活用する際の注意点

情シスが生成AIを活用する際は、以下の点に注意しましょう。

それぞれ詳しく解説します。

生成された回答が正しいか確認する

生成 AI によって生成される応答は、100% 事実であるという保証はありません。 応答の改善を続けていますが、他のユーザーに送信する前に、出力を確認する際には依然としてユーザーによる判断が必要です。

引用元:Microsoft 365 Copilot のデータ、プライバシー、セキュリティ | Microsoft Learn

生成AIの回答は常に正しいとは限りません。

大規模言語モデル(LLM)は「次に来る可能性が高い単語」を予測して文章を生成する仕組みであり、もっともらしいが事実ではない情報(ハルシネーション)を出力する可能性があります。

たとえば、社内の技術仕様や製品情報をAIに質問した際、実際のドキュメントに存在しない設定値や仕様をそれらしく回答することがあります。

そのため、生成AIによって生成された回答が正しいかどうかを下記の方法で確認しましょう。

- 情報源を明示できるAI(例:Perplexityなど)を活用する

- 自社ドキュメントを参照範囲に限定できるNotebookLMなどを利用する

- 出力内容を複数の情報源と照合する

- 最終的な判断は必ず人間が行う

情報漏えい対策を徹底する

生成AIの利用拡大に伴い、情報漏えいリスクは情シスにとっても課題のひとつとなっています。

AIに業務内容や個人情報を不用意に入力すると、データがAIの学習に利用され、将来的に他のユーザーへの出力内容として再現されるリスクがあるため注意が必要です。

安全なAI活用のためには、以下のような対策を講じることが望ましいです。

- 入力ルールの明確化: 氏名・住所・クレジット情報など個人情報の入力を禁止し、社内教育を徹底する。

- 技術的な防御策: UTM(統合脅威管理)でAIサイトへのアクセス制限や通信ログの取得を実施。

- 学習オプトアウト設定: AI提供元の設定で「入力データを学習に使わない」よう明示的に制御する。

これらの対策を徹底することで、生成AIの利便性を保ちながらセキュリティとガバナンスを両立できます。

生成AIの運用ルールを整備しておく

各主体間で連携しバリューチェーン全体で「共通の指針」を実践しAIを安全安心に活用していくためには、AIに関するリスクをステークホルダーにとって受容可能な水準で管理しつつ、そこからもたらされる便益を最大化するための、AIガバナンスの構築が重要となる。

引用元:総務省「AI事業者ガイドライン」

生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、組織全体で共通のAIガバナンスを構築することが不可欠です。

情シスはAI活用の中核を担い、AI利用に関する明確な運用ルールを策定し、従業員が安心して利用できる環境を整える必要があります。

生成AIの運用ルールを整備する際は、以下の点を意識しましょう。

- AIに入力できる情報・できない情報を具体的に定義する

- AI活用を統括する責任者を配置する

- 各AIサービスの利用規約に基づき、法務・倫理的リスクを回避する

さらに、AI生成物を業務文書として利用する場合は、生成物である旨を明示し、内容の正確性を確認する責任を持つことが重要です。

参考:生成AIの利用ガイドライン作成のための手引き|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

契約やプライバシーポリシーを確認する

生成AIサービスを業務に導入する際は、契約内容やプライバシーポリシーを事前に確認することが重要です。

入力データの扱い方や生成物の利用範囲は、サービス提供者の規約によって大きく異なるため、確認を怠ると法的・倫理的リスクを招く可能性があります。

契約やプライバシーポリシーに関して、特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

- AIが学習に利用するかどうかを確認する

- 商用利用が可能か、二次利用や公開に制約がないかを必ずチェックする

- 特定の行為(法律業務の代行、センシティブ情報の入力など)が禁止されていないかを確認する

また、入力データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法上の「第三者提供」や「委託」に該当する可能性があります。

外国事業者(例:OpenAI)を利用する場合は、国内法の適用外となるケースもあるため、本人同意や相当措置の確認が重要です。

参考:生成AIの利用ガイドライン作成のための手引き|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

まとめ | 生成AIを活用すれば情シス業務の生産性は大幅に向上する

生成AIは、情シス業務の効率化を実現する手段のひとつです。

問い合わせ対応、マニュアル作成、資料作成、運用監視など、時間を要する定型業務を自動化することで、担当者は戦略的な業務や改善活動に専念できるようになります。

一方で、ハルシネーションや情報漏えいといったリスクも存在するため、ルール整備と人による確認体制が欠かせません。

AIは業務のパートナーとして活用すれば、情シスは組織全体の生産性向上を牽引できる存在となります。

まずは、日常業務の一部から生成AIを取り入れ、効果を検証することがおすすめです。

.jpg)